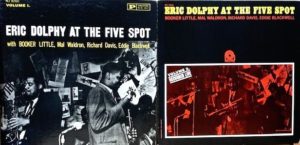

名盤・迷盤・想い出盤 Eric Dolphy『At The Five Spot Vol.&2』

本盤は初めてのドルフィー体験だった。JAZZとの付き合いは日が浅い時のことだ。ドルフィーの音色に戸惑いながらも、このライブ・レコードが発散する熱気は忘れられない。よくあることだが聴いていれば慣れてくるものだ。この慣れは先入観が醸成されるという厄介な面もあり、用心しなければならない。さてドルフィーのリーダー作は、押しなべて評価が高いが、ドルフィーと言えば、真っ先にこの作品を思い浮かべる。しかもこの「Five Spot」はドルフィーの最上位に属すると言われ、特に、Vol.1が一般的に高評価を得ている。ただこのLIVE演奏の全貌を掴むためにも、Vol.2(「Aggression」と「Like Someone In Love」)まで一気に聴いてみることをお薦めしたい。5人の独立した個性が交錯するこのアルバムは、スピーカー越しに、目の前で演奏しているかのような錯覚に浸ることを可能にしている。会場にはさほど大勢が詰めかけたとは思えないが、これはレコーデイングされたことによって歴史的な共有財産となり、その残高は増加こそすれ減少することはないだろう。かくして本稿は無難なエンディングに向かう。だが、ここからがいけない。折角のドルフィーという余勢に押されて、他のアルバムを聴いてみようという誘惑に駆られ、日頃の単発聴きをうっちゃって、立て続けに彼の作品を聴いてみることにした。すると、かつて彼から受けた異質の重力空間に引き込まれるような軽い船酔い感覚が、今は薄れてしまっていることに気が付いた。ドルフィーに限らず、これは必ずしも好ましい兆候ではない。何故なら、新たな発見の芽を摘んでしまい兼ねないからだ。一概には言えないが、多くのアルバムにおいてよくよく聴いていれば新たな発見が間々あるのだ。それはともあれ事態が悪化したのは固め聴きしている内に、エリック・ドルフィーとは何者なのかと思い始めたあたりからだ。というのは、彼に多大な影響を与えたとされるパーカーやオーネットのことが気になり始めたのだ。この流れは幾度となく嵌まった「思うツボ」というヤツだ。この歴史的2人を今々考えて置かなくてはならないのは気が重い。私事でで申し訳ないが、ここんところ関節がガタ来るというリアリズムの下にあって苦慮している。情けない思いの延長で、こんな風なところに行きついた。仮に演奏に人の動作を司どる関節があるとしたらどうなるのか。パーカーは誰も踏み込まなかった次元で関節のフル活用を試み、オーネットは自在に関節を外し・戻ししたら何が生まれて来るかを問うていたのだろうぐらいのことだ。これは何度も堂々巡りしてきた凡庸な帰結ではある。では2人の巨人の影響下でドルフィーは何を発していこうとしたのか。誰しもが思うように、前世代の演奏を未来化することである。革新を試みる演奏家はこのパターンから逃れられない。ドルフィーの突出した成功は、前世代つまり集積された伝統への敬意を、演奏アイディアの核心に据えて手放さなかったことにあると思われる。彼の演奏には斬新さの中に何処となくトラディショナルな音楽への懐かしさがあるように感ずる。これは素人の感想であるが納得している。長々と眠たい話をしてしまったが、目をこすって付け加えておきたい。筆者はドルフィーの岩盤支持層に属してはいないので何でもかんでも礼賛してはいないが、この選定盤「 Five Spot」には短命にして世を去ったtpブッカー・リトルが参加していて、彼の最良の演奏が捉えられている。かつてF・トリュフォー監督は若きジェームス・ディーンの死に寄せて「彼は撮影が終わる前に楽屋を出て行ってしまった」というような一言を添えていたが、リトルに重なる。本盤は名盤であるとともに貴重盤としての価値も備わっている。

(JAZZ放談員)

master’s comment notice

思い出話を2題。このアルバムでベースを弾いているR・ディビスのコンサートを主催したことがある。この日のことを是非聴きたいと思っていた。「それより、今日のライブはどうだった」と窘められてしまった。その日のライブはローランド・ハナ、フレディ・ウエイツのトリオだった。松風紘一さんにドルフィーの音使いに特化したクリニックをやってもらったことがある。突飛な音使いはなくて跳躍させるとドルフィーの音使いのようになると実際吹いて見せてくれた。二人とも昨年亡くなった。