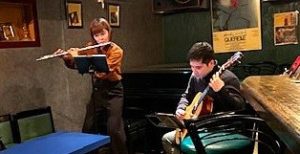

既にその才気実証済みの按田(通り名:あんちゃん)と、その名も演奏も初めての亀岡とのデュオ。クラッシック・ギターを生で聴くのは2度目である。一度目はキタラホールの後方席だったので、至近距離というのは心をくすぐる。至ってシンプルな動機で足を運んだ。

さてさて、レイジーは徹底して真摯にジャズ・ライブを発信するアジトだと思ってきた。従って、ここんところのクラッシック・プロジェクトは、幾ぶん気まぐれかなと勘ぐっていたのだ。ところが数度聴いた成り行きで、何やら本気度が見え隠れし始めたのである。想像でしかないが、ジャズに対する仮借のない視線が、この乱心の中心部にあると思うのだ。改めてジャズを考える切っ掛けとして仕組んでいるのではないかと言い換えてもよい。それはそうと個人的にクラッシックを全く聴かなかった訳ではないが、ひいき目に見てもそれは貧弱なものと認めておかねばならない。その程度の筆者ではあるが、クラシカル音楽のライブを目の当たりにすると、興味深いこともある。演奏家が曲の生まれた背景に注意を怠らない姿勢が明快に確かめられるのもその一つである。今回も二人のMCのやり取りからそれを窺うことができる。一概には言えないが、コード進行をもとに各自の調和意識任せ?のジャズ演奏は本質的に出たとこ勝負の性格があるので、いつも成功と失敗が枕を並べているように思う。両者の違いを優劣を超えた違いとして認めておけばよいのだと思う。クラッシックを聴いている時はそこに浸っているのだが、聴き終わるとジャズの浸り方との違いを 考えたりする。それでニンマリしているのが筆者の聴き方だ。これでは正統派のリスナー仲間には入れて貰えそうにないが、邪道 of my smileで支障なしだ。これ以上音楽の聴き方について四の五の言うことはよそう。

ライブの進行概要は、プッチーニの楽曲に始まり、「タイスの瞑想曲」、「ブラジル風バッハ」など本格もので聴く側をピン止めして序盤を制したあと、たちまち一路南米はブラジルに直行する。ボサノバやスイング感のあるショーロのビートが決め所を作っていく。やがてアルゼンチンのピアソラに移動してひと盛りあがり。何でもピアソラは、ダンスの伴奏サウンドだったタンゴを自立した音楽として確立しようとする野心を持っていたそだ。ふむ、勉強になるな。全編を通すと、純シリアスなものもあれば、少し娯楽性を混ぜ込んだものまで十分練って来たという感じだ。アンコールはベートベンの「悲愴」だ。これは二人のプライドなのかファン・サービスなのか判然としないが、演奏会の着地に相応しく一糸乱れぬ終了間際の追加点といったところだ。

その昔、ラジオの深夜放送で”カメ&アンコー”なる人気パーソナリティーDuoがいた。”亀&按”これは使えるなと思ったが、それでは演奏に向き合う真剣みが足りなく反省しきりだ。この日ライブに来る前のそわそわ時間に、クラッシック・ギターの物悲しい音色が聴きどころの映画ディア・ハンターに使われた「カヴァティーナ 」が演奏されるのを予感していた。だが見事に外れた。その代わりゴースト・ニューヨークの幻、「あんちゃんド・メロディー」をタップリ聴けたことで良しとしようかな。

(M・Flanagan)