まずこの投稿文の筆者岡田真弓さんを紹介しておく。この名前で阪神タイガースを思い出した人は我々の年齢に近いか代の阪神ファンであるはずだ。岡田さんは社会人ボーカリストで時々lazyでも歌ってもらっている。あるライブの打ち上げで話題が映画の話になった。僕も往年の映画マニアである。何か映画に関するエッセイを書いてほしいと依頼したのが半年前のことではなかったか。別に締め切りがある依頼ではないが、2月末くらいには・・・との返答であった。そして今日2月28日原稿が届いた。岡田さんが信頼できる人であることがこんなところからもうかがえる。

以下 文責岡田真弓

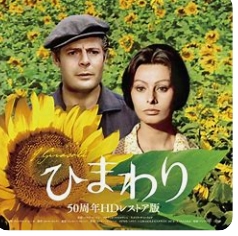

映画「ひまわり」は「自転車泥棒」や「ミラノの奇蹟」などの作品を生み出したヴィットリオ・デ・シーカ監督の晩年の名作である。

冒頭のひまわり畑のシーンはあまりにも有名である。地平線まで広がる、一面の、風に揺れるひまわりの花。ひまわりは日に向かって咲く花のイメージだが、映し出されるひまわりの花は下向き加減で、各々揺れている。そこにあの哀愁を帯びたヘンリー・マンシーニのテーマ曲が流れると、ひまわりの明るいイメージはそこには無い。

そして、映画が進行していく中で、その鮮やかな黄色のひまわりが咲く場所が、酷寒の雪原であり、夥しい数の兵士が行き倒れ、死体となって埋まっている場所である事が分かる。

敵兵が追ってくる中、兵士たちがふらふらになりながら生き延びようと雪原を歩いていくシーンはほとんど白黒で描かれるのだが、ロシア兵との戦いの個所だけ、赤い旗がたなびき、そこで戦う兵士や逃げ惑う兵士らを赤い旗越しに描く。それは沢山の血がそこで流されていることを想起させる映像となる。

戦争の最中に出会って結ばれたジョバンナとアントニオ。その幸せも束の間に、アントニオはロシア戦線に駆り出され、行方不明者となって、ジョバンナの下には戻ってこない。

アントニオはこの雪原で死にかけ、地元の娘に助けられ、そして彼女と家庭を持つことに・・・そうとは知らず何年も夫を待ち続けるジョバンナ。ここに戦争がもたらす悲劇が潜む。

この映画は至る所で私の心を締め付けるのであるが、とくにそれを感じるのは、行方不明の夫をやっと捜し当てた場面と最後のアントニオと再会する場面だ。このシーンはジョバンナ役のソフィア・ローレンとアントニオ役のマルチェロ・マストロヤンニの演技が光るが、特にソフィア・ローレンの演技は圧巻だ。ようやく見つけたアントニオの家、その高鳴る気持ちを抑えた演技で滲み出す。だが、そこに妻らしき女と子供、家の中のベッドにある二つの枕を見せつけられ、泣き崩れるジョバンナ・・・絶望と悲しみと嫉妬がない交ぜになった感情を見事に伝える演技だ。アントニオが仕事から帰って来る列車が来て、アントニオの姿を見て、再び絶望と悲しみと嫉妬が沸き上がり、アントニオが下りた列車に飛び乗り去るのである。これは、凄い演出としか言いようがない。また、複雑な感情の襞を演じ分けられるソフィア・ローレンの演技力もすごい。この凄さは、最後の場面でも同じように現れる。

立ち去ったジョバンナを忘れられず、今度はアントニオがイタリアに彼女を捜しに行く・・・ジョバンナが捜し続けていたのとはちょうど逆である。ようやく彼女の居場所を突き止めるが、ジョバンナに頑なに拒まれる。だが、その熱意に押され、再会。アントニオが来る前に、髪を整えイヤリングをする。そのイヤリングは結婚した時に彼がプレゼントしたものだ。ずっと大切に持っていた事がさりげなく分かるシーンだ。切ない。アントニオが来る時、突然激しい雷となる。それは戦争中の砲撃の連想させる音であり、二人はまだ、まるで戦争の最中にいるとでもいいたげに。停電になり、暗闇の中での再会。ジョバンナは暗いけど、私達にはこの方がいいと言う。アントニオは、暗闇の中で語る。これもまた出会った頃の灯火管制を彷彿させる演出。戦争は実にひどいものだ、残酷だと。そして、どうしてこんな事にという・・・アントニオの言葉が重く響く。

ロウソクの灯りに映し出される二人の顔、頭には白いものが交じり、年月が経ったことを感じさせる。一緒に行こうというアントニオの言葉にジョバンナも心が動きかけるが、そこに赤ん坊の泣き声が・・・お互い、もう元には戻れない現実を突き付けられた時、明かりがつく。見事な演出だ。

相手を深く思う気持ちを、二人の抑えた演技と会話で表現し、暗闇の中に浮かび上がらせる手法に見る者は惹きつけられてしまう。

とどめは、子供の名前を「アントニオ」だと聞いて、「「ぼくの名前を?」と聞くところだ。すかさず、否定するように聖アントニオから取ったと言う。女の最後の意地なのか、いや、アントニオに未練を残させないための訣別の一言なのか。アントニオは最後にジョバンナに毛皮を渡す。出征した時に毛皮を持って帰って来ると約束したことを覚えていたのだ・・・ジョバンナは気持ちを抑えきれず、アントニオに抱きつく。

イヤリング、雷、暗闇、赤ん坊の泣き声、毛皮という細やかなカットの中に、絶えず揺れ動く、二人の複雑な感情の襞が描出されている。

ミラノ駅での別れ。列車からジョバンナを見つめるアントニオの顔とそれを見送るジョバンナの顔。深い絶望と悲しみを湛えた二人の顔は、出征する時の列車を見送る愛に溢れた、それとは全く違う。その対比が見事だ。そして、この映画では列車が重要なファクターとなっている。「終着駅」を手掛けたデ・シーカ監督ならではの視点だ。

最後は、またひまわりの花のクローズアップ。そこに映し出されるひまわりは、まるで深い悲しみを背負った人間の顔に見えてくる。そして、そこが、今のウクライナの地である事を知れば、なお一層深い悲しみに襲われる。

戦争は起きているときも、それが終わってもなお悲劇を生み出し続けているのだと思い知らされる。

戦争の殺戮シーンや、残酷な場面は一切ないにもかかわらず、美しい音楽と映像によって、戦争の残酷さを伝えてくる。何度見ても、色褪せず、心を鷲掴みにされる。不朽の名作だ。

master’s comment notice

「ひまわり」の主題曲は中本マリさんの愛唱曲であることは知られているが臼庭潤の愛奏曲でもあったのだ。マリさんが歌ってくれた時亡くなった臼庭のことを思い出しこみあげてくるものがあったことを思い出した。