プロと学生が共演する企画が学生all starsという名称で定着してしまった。1.2年生で昼ライブを経験し2、3年生で夜ライブをやってもらう。そのうち限られた部員が卒業までに東京のプロと共演する機会がめぐってくる。僕も学生もそういう認識で一致していた。ところが最近は3年生から就活せざるを得ない産業界からの圧力で学業、部活共々集中できる期間が短くなってきている。それに伴って学生all stars 企画もデフレ傾向、青田買いになってきているがそれなりに意義はあると考える。先日も松原慎之介に学生の相手をしてもらった。学生のリーダーは大学に入ってから楽器を始めた二年生K頭である。普通はあり得ない企画である。まだ楽器もそんなに上手くないK頭にある伸びしろを感じた時があった。そしてその経験を後輩に伝えてくれそうな気がしたのである。慎之介のasとドラムのデュオになる瞬間があった。必死に食い下がるK頭には感動すら覚えた。そつなく足並みそろえる北朝鮮の軍事パレードのような演奏より若い時しかできない演奏を披露してほしいと思っている。今までプロの能力を試すような選曲をする学生もいたがあまり感心しない。プロだって演奏するときは楽しんで演奏したいはずである。どういう選曲をし、どういうリハをするかでその日の演奏の形は想像できる。この企画で学生に伝えたいことは北大ではなんとなく共通認識として定着してきているような気がする。亡くなった鈴木央紹が言っていた。ライブハウスが満席でも聴衆に若者がいないと危機感をおぼえる。・・・・・・と。距離感を縮めるのには一緒に演奏することに勝るものはない。その感動と記憶を抱いて社会人になったら全国に散ってほしいと思っている。全国をツァーする東京のミュージシャンからどこそこに誰それが来てくれたと時々連絡が入る。本当に嬉しい。それを糧に堪え難きを堪え忍び難きをしのぶものである。

カテゴリー: music

ハッサーン イブアリ

ハサーンのサード は23年12月に出てるから多くの人は今年聴くことになったのだろうが僕は11月になってやっと聴いた 何を書いてるのかと言うと歴史が変わったタイミングだからだ ちょっと大袈裟だが60年も50年も経ってから発掘された音源がジャズの歴史を書き換えるなんてあったのだろうか? 先のメタフィジックスの後でソロの2枚組が出て今度のはトリオデュオソロの言わば寄せ集めのレアトラック集でしかない しかしもうハサーンが失われた大きな才能である事は隠れも無い事実となった 前の文章を書いてた時 僕は大きな勘違いをしていて10年ほど時代を前に間違ってた 65年はモンクはCBSでトレーンはアセンションをレコーディング中と言う年なのだ ここでトレーンの名を出したのは偶然でなくメタフィジックスにはトゥルートレーンと言うナンバーがあるがそれはブルートレーンにかけてるじゃないかとか思った と言うのはトレーンがシーツ・オブ・サウンドの発想を得たのはハサーンとの50年代のセッションからだと言う話は前から語られてた伝説だ メタフィジックスのアートデイビスは直後すぐのアセンションの録音にも参加している(そして今盤のベースはあのヘンリーグライムスである) オープニングのオールモストライクミーを聴いて僕はCDを一度止めた それだけで吹き飛ばされてしまったのだ これはアバンギャルドな響きを帯びたアブストラクトだがトルネードストレートだ

自分の勘違いに気がついたのだがハサーンはモンクもしっかり研究している(多分) リバーサイドのモンクだろう ほとんどのピアニストはモンクに絡むと2級品のモンク商品を作ってしまう ほら私にも演れるンです みたいなヤツだ それに対してハサーンはアトランティックでトラブらなければCBSに移って長期のデクレッシェンドでマンネリになっていったモンクに代わる存在になっていったかも知れないと夢想させる 彼はモンクナンバーを2枚組のソロの中で一曲だけ取り上げてる それは録音がライブの海賊盤的プライベート録音だからこそでスタジオ録音では無い hope so elmo(Mローチトリオ盤)という曲があるくらいでハサーンのオリジンはエルモ・ホープである エルモはバドの幼馴染でピアノとドラッグを一緒学んで若死にした年迄ほとんど一緒だ、バドみたいに派手でなくバドのように追従者が一派を作る様なタイプでない(作曲家としては名曲を作っててビルエバンスとかが取り上げてる)多分僕が分からなかっただけなのだろうが印象的では無かった それもあってハサーンのMローチトリオのレコードもドラムがうるさいなぁ ピアノのハッサンはアラブ系だからメロディセンスがユニークなのだろう とか思ってスルーしてしまった あっそうだ僕はそのピアニストをよくジャズを知らない音楽家だと思っていたのだろう 事実は逆だったわけである 彼はウォーキングディクショナリでそこには未だ誰も知らない事も書かれてる本だった そういうことは例えばモンクみたいな天才にしか可能じゃない またハサーンにはモンク並みの奇行も多々あったらしい その種の話はマネができる物ではない

歴史の禁じ手のifばかりだが引きこもって作曲ばかりしてた時代に家で火事が起きなければOポープ達によって復活する目もあり得たかも知れない モンクとばかり比べて何だが彼もキャバレーカードを無くしてピアノの中にこもってた時代の作曲がその後を作りあげたと思う

オールモストライクミーを僕は とても他人とはおもえない と訳してる(ポープのファーストのタイトルナンバーでもある)

音楽やアート世界を旅する時のひとつのシグナルとなる感覚としていた

ハッサーン イブン アリの様な人はざらにいるものじゃ無い。

BY 山の実

ハサーンイブアリ 幻のアトランティック録音

最初の作業が難航中である MローチトリオのレジェンダリーH.I.アリがピアノのコーナーにもドラムのとこにも見当たらないのだ アリはつい最近までその1枚だけの人だった 次の録音はオクラ入りになって紛失したと言われてた それは売れなかったせいなのだろうとしか思ってなかった つまりこの新譜は65年録音である アリ本人は80年に49歳で死んでる メンバーはあのオディオンポープのテナーを入れたQである 聴けばわかる事を書くのはなんだがこれはモンクである 勿論真似した訳では無いだろう この時代モンクのように演れるのはモンクしかいなかった アリはそこから半歩Cテイラーへ踏み出している あっそうかハービー・ニコルスがいるか

この録音には形而上学と言う題がついてるが本人がつけたのだろうか?オクラ入りしたのはアリが麻薬で逮捕された為でエバンスとかゲッツみたいに売れっ子なら我慢するが新人なら一発お終い!紛失というのは保管庫が火事になったせいだそうだ それが別の場所からコピーが出て来て50数年ぶりに世にでたわけである

実はこの直後にソロが出てさらに別の録音も発掘された それらが着いたらまとめて次の報告をしよう。

by山の実

B・フリゼール オーケストラズ

ビル・フリゼール関連だとチャンタルアクダとか言うsswの前はこの2枚組になるがBフリはともかくドカドカ仕事する人だからもう何かだしてるかも知れん Bノートからの4枚目でMギブスとのセッション録音でブリッセルフィルとウンブリアJOと言うこれはビッグバンドとの2枚であるがブリッセルPOの方はRガリアーノのコンチェルトを1枚だけ持ってるがウンブリアの方は知らない MギブスとBフリは10年ぐらい前にNDRビッグバンドで演っている 今比べてみたらモニカジェーンしか同じナンバーはないのが少し意外な気がした 似てる記憶だからだがそれはフリゼールが自分の音楽をどこでもちゃんと演ってるからなんだろう それとMギブスのアレンジのせいなのだろうか?と思ってMギブスのレコードをちょっと聞き返してみようかと思った ところがアナログが2枚とCDも2枚しかない MギブスとMウエストブルックを団子にして記憶しているのに今になって気付いた トホホな話だが調べたらウエストブルックはギブスの弟子らしい MギブスにはGエバンス作品集と言うアルバムがあったと思うだが見つからない 多分買わなかったのだろう このディスクの献辞ではカーラ・ブレイの名が挙げられてる

ブリッセルの方の後半でギブスのヒット?ナンバーのスィートレインが入ってる そしてフリゼールのアバンギャルドなリヒターになって最後はフォスターで終わる いつものビルフリ音楽世界である オーケストラに飲まれるところも全全ないのはギターコンチェルトではなくバンドとの競演という形のせいもあるかも知れない

さてウンブリアJOの方だが常設ではなくウンブリアJフェスでのプロジェクトオーケストラで都度色々な企画をやっているようだ ここでは11人だからラージアンサンブルに近い指揮者がアルトSで弦が1人(VC)入ってる ピアノレスでブラスセクションにはホルンやチューバも入ってるからオーケストラぽいサウンドになる こっちのディスクもモニカジェーンに続けてウイシャルオーバーカムで終わる アメリカーナフレーバーなのだろうがコレって日本で当てはめるとコンサートの最後を故郷とか明日がある なんかでしめるみたいな真似なのかなぁ それってジャズにならない気がするがつまりそんなジャズモードのジャズはとうに卒業している訳だろう ここでは今迄のアルバムからの言わばビルフリ名曲集でプレイも如何にも彼の定型的となったので此の後は更なる冒険を試みる事になるのかもしれない

by 山の実

ハリーパーチ夢見人は残る

既存音楽から全くかけ離れて自分で作った音階と自作楽器でアブソルトリーフリーに演ってた人でここまで演るとユニークなのかどうかもわからないので誰も何も言わなくなってしまいました

8月は7枚 最小記録で全部中古盤

1 キュアジャズリユニオン UA他

2 ハリーパーチ夢見人は残る

3 エリックワトソントリオ 疲れた天使

4 ハーディガーディ プロトタイプ

5 ジンジャー・ベイカー 見えざる雨

6 アントニオファラオ テイクオンパゾリーニ

7 V.A.O 芸術と娯楽

3,5,6はピアノトリオ 7がビッグバンド 3,4は所謂現代音楽 1は外

by 山の実

飯森範親JSSO/カンチェリ タンゴの代わりに他

実は今聴いてる音楽の半分以上はクラッシック系で今回紹介するディスクにはジャズの要素はまったくない この所最近はグルジア改めてジョージアの作曲家ギヤカンチュリにはまってるのだが作家本人は数年前に死去したばかりの現代の音楽家で僕が最初に知ったのはユーリ バシュメットのグバイドゥーリナとのカップリンCD(2002年)でのStyx ステュクス(キリスト教版の三途の川)でショックで呆然とした カンチェリを世に広めたのはGクレーメルとECMだ と言う気がするけど違うのかな?

カンチェリよりも少し前に同じ東欧で同世代のアルヴォペルトが現れ人気となったのだが部分的には似た音形を持つ 宗教的神秘主義ロマンチズムで耳障りのよい響きである、ペルトのECM録音ではヒリアードアンサンブルなどにヤンガルバレクやらKジャレットを加える

ところがカンチェリの場合は安楽に聴いてると突然フォルティシモが襲いかかる 社会主義環境での警報ベルの様なタイミングなのだとも言う? 破断される前の和声や音型も比べてみると少し貧相な音数で短く切れぎれで楽器の構成も妙な形に構成されてる ボーイソプラノやらEベースギター オルガンのテープ等も使用されるがアコーディオンなんかも多い

さて飯森それは無理ですよ範親マエストロの日本センチュリー交響楽団盤は丸山奏のビオラと京都バッハ合唱団の大コーラスを伴う ステュクス とクレーメルのピアソラ集のために作った小品 タンゴの代わりに のオーケストラ版他の3曲である 僕は兎にも角にも日本のオーケストラがカンチェリを演った事が嬉しい 札響もやってくれないかなぁ 武満の小品ばかりでなく…偶然武満の名が出たが先にECMも有った カンチェリの音楽の特徴的な点のひとつに沈黙の扱いがある 音色の出現に先立つ神秘的な沈黙 という言葉遣いをしているらしい 時にあれぇCD止まちゃったのかなぁと思ってしまう瞬間がある がヴォリュームを上げると次にドッカンと来る 耳とオーディオに良くない 音楽と対比されるてるのは沈黙ではなく間なのであるというの事がわかりやすいといえば言えるのかなぁと音楽論的にはケージ流の音の無い人的空間はないと考えるノイズ派は思ったりもした

世の中には断片的思考とも言うべきものが存在しているしかもその断片性は必ずしも未完もしくは不具である事を意味せず断片相互の組み合わせや対応から汲めどもつきぬ無限の構造を生成させるものなのだ。種村季弘

by 山の実

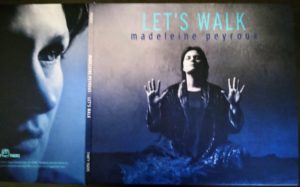

マデリン・ペルー「 歩き出そう」

待望のMペルーの10枚目 6年ぶりのlet’swalk である 6月28日発売だったのが予約をドジって2週間遅れになってしまった 一曲目であの声&歌唱が流れて来るとちょっと大袈裟だが生きてて良かったと思ってしまうのだからしょうがない とは言ってもラリークラインを再投させた前作もインパルスに移籍した前前作もモヒトツだと思ってしまっていた 6年のインターバルはコロナのせいだとレコード会社は説明するがバンドのギタリストと組んだソングライティングによる全曲オリジナルは成功していると思う 21世紀のビリーホリデイと言うキャッチフレーズは今度ののアルバムでも付いてまわってるが(多分一生ついてまわるだろう)このアルバムではもひとつのコピーのポストジョニ・ミッチェルがあってるかもしれない ポップやラテンリズムのナンバーも悪くない フレンチシンギングもいつもの有名スタンダードからオリジナルになって新鮮だ 仏語はともかく内容がある様な詩が聴き取れないので歌詞カードが有ればなぁーと思う…

BY 山の実

宮沢昭「Sea horse」

Chan G good

6月18日発売だが新譜でなく92年に浅川マキプロジュースの3枚のうちの1枚で渋谷毅とのデュオである LP時代でもないと思うがなんと32分 宮沢は再評価されてるのでも無いと思うが去年SEAHORSEも再発された それは89年のライブでほとんどがスタンダードでコレは全部オリジナルである 某ジャズカフェのマスターは最近聴いた中では一番良いと言うので32年前のがいいんじゃなあ…と嘆息した しかし最近新譜を出したCロイドは86でロスコー・ミッチェルは84なのだ ちゃんGならでは音楽世界というのもございます✨ さて、宮沢昭はこのとき65でむしろ最盛期の音でこの頃の録音が少ないのは残念であるが彼はまぁいつの時代のも少ないが.

同時に再発の植松孝もとてもgoodなので必聴です!

by 山の実

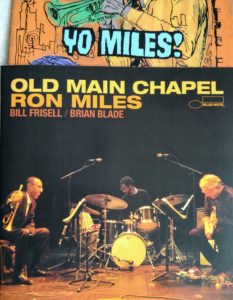

ロンマイルス[old main chapel]

2020年ロンマイルスはブルーノートでのデビューアルバムをリリースしビレッジヴァンガードにも初出演した ロンがNYCで活動していたらもっと早くに皆に評価されてたのだが…とBフリゼールが語ってた ブルーノートに紹介したのもビルである ロンは育ったコロラドのデンバーを愛していてオールドメインチャペル(彼が教えてた学校のホール)をカーネギーホールよりもずっと気に入ってた ブルーノートでの次作も決まってたが22年に難病で58才で逝去した 結局2作目となったのは12年前のライブである

バンドはいつものトリオでGがビルフリdsはブライアンブレイドのベースレスでロンのほとんどのアルバムはこのバンドでPにジェイソン・モランcbはTモーガンが加わるクインテットがもう一つの組み合わせになる アイアムザマンやレインボーサイン(BN)など ちなみにOMCライブはクウィバーのレコーディングの時のものでそのアルバムは7月頭頃に廉価盤で再発売になる

さてロンマイルスの音楽に関してだが僕は3枚しか持ってない つまり大ファンではなくなんだかピンと来ないでいた フリゼール絡みで知ったが彼のバンドのメンバーでも入っていたし今調べたらなんとジンジャーベイカーのラストアルバムにも入っていた つまり目立つソロイストではないのだ リーダーアルバムは10枚ぐらいだろう スタートの頃はレスター・ボウイやOコールマンのレッスンを受けてたと言うが今の彼のプレイにはそんな要素はほとんどないような気がする バップ以前のトラディショナルジャズの要素もあるといえばあるのだが良く言えば彼の音楽に溶け込んでる

ほとんどの曲はミディアムスローのテンポで曲調も似ている 音色はジェントルで背景に時代や様式のカラーが無い 此れは現在でなくひと昔前から流れて来てる音なのだと思って聴いてるうちにSF的に不思議な錯覚に襲われてしまった 彼は生きているように振る舞えるのだ もちろん今までそんな事は無い なんだか化けて出て来られた様な気分にもなった Amen!

by 山の実

思い出のロ〜マ音泉

新譜ジャーナイ

isso&bassのライブで黒メタルwith一噌のCDを買って聴いたら耳鳴りがして病院に行ったら治療に数ケ月かかると言われた

それで記憶の旅を考えた次第 BシュミットのJ.V.Cの後2015のホットクラブジャズへ戻って聴き返した 副題がジャンゴを追って で雀ゴのオリジナルやレパートリーのスタンダードが並んでる 勿論悪く無いのだが誰のディスクを聴いてるのかわからなくなって来る つまりホットクラブタイプのバンドは特に欧州では今だに根強くホットクラブオブデンマークとかダブリンとかノルウェーとか デトロイトとか(勿論ジャパンも)ある まだ続いてるかはわからないが それらを聴き分けるほどの能力が無い

ディクヌ シュネーベルガー トリオは若いリードギター(もち名人)でベースが父親でリズムギターも年配の 現在盛んに活躍中のバンドでディスクも何枚か出ているみたいだ 同じウィーンなのでシュミットとも演るようになったようだがユーチューブではさらにゲストでビレリラグレーンが参加したセッションが出ていた ラグレーンは初期のシュミットのディスクのギターだ ラグレーンが来日をドタキャンした時にディクヌが代理で来たと言う因縁もあるそうだ

ラグレーンのジプシープロジェクトは2000年初めぐらいでオリジナル五重奏と同じ編成でゲストでリシャールガリアーノが参加してた

でも一番気に入っていたのはやっぱりマーティンテイラーのスピリットオブジャンゴでホットクラブの音楽をなぞるのではなくアコーディオンやサックスがレギュラーメンバーでラッパや歌の入るナンバーが混ざるとか音楽性が多彩でしかもそれら全体でロマ音楽の雰囲気を漂わせる ゲストでグラッペリが参加しててbravo once again martin!と褒めてた 90年代の中頃でその15年後に オートビィル行き最終列車 を出してる スピリットオブジャンゴシリーズはその間や後にもあるらしいが詳しくはわからない 今調べたらなんと最終列車は94年の前作の再発売(つまり15年1日なのだ…)で他にもジプシーというタイトルのライブ盤やその他があるらしい

ラグレーンはロマでテイラーもその血統らしい(96年のロン毛のジャケ写真なんかそれっぽい)がイギリス紳士の雰囲気も濃い PメセニーやらCアトキンスやらから現代最高のギタリストと言われてるそうで非ジャンゴ系のジャズアルバムも多く出してる ジョーパス系なのかな? そう言えばジョー・パスにもジャンゴというタイトルのアルバムが有った気がするが聴いて無い MJQのもエリントンとジャンゴの共演盤も聴いてない ちょっと不勉強すぎるがその辺は吉田さん達に聞いてください そう言えばWムースピール(ウィーン出のギタリスト)の 河の流れて行く処 と言うアルバム(ブラッドメルドートリオ+アキンムシーレのクインテット2018)の中にフォージャンゴと言うナンバーがあった

最近ユーチューブにマーティンとナンドラインハルトのデュオがでてた ジャンゴの親戚やら遠戚は沢山今までも現れているがナンドは30ちょっとでディクヌよりもさらに若い 勿論上手い(皆上手いんですが) マーティンの゙お墨付きを手にしたら群れから抜け出して来るかも知れない 後はグラッペリの子孫を探すだけである

考えてみるとグラッペリはJ.Rの倍以上生き3倍の演奏時間を持ったわけでGシェアリングからMタイナーやらPウッズ ラリー・コリエル Gバートン Sレイシーetcと共演している相手も50人ぐらいいるんじゃないかな アルバムも100枚ぐらいはあるだろう 今そのS.Gのウィズストリングを聴いてるのだが最も力の抜けたスイング音楽だろうと思う リラックス力で比するのは他にはハワイアンぐらいかな 勿論ただのラウンジミュージックとかアンビエントとは違って飽きさせないが聴く姿勢に無理が要らない。しかしながら聴こうしなくても良い音楽と言うのはとても褒め言葉には聞こえ無いなぁ…これもモダンジャズ(ポスト・バップ)世代の大きな勘違いの一つなのかも知れない!?

by 山の実

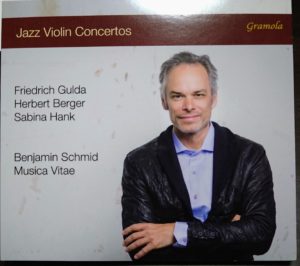

「ジャズバイオリン協奏曲集 」ベンヤミン・シュミッド

協奏曲集の後に オーストリア製 という但し書きも付いてる様に作曲家3人とバイオリニストはウィーン人である シュミッドは55歳の超一流のコンサートソロイストでレパートリーも広く年間100〜200ステージをこなしている ディスクも50枚以上出てるし受賞歴も華々しい 共演した指揮者も小澤とウィーンフィル、ゲルギレフとサンクトペテルブルクフィルetc… しかしベニーシュミットは17歳の時メニューインコンクールのジャズ&インプロヴィゼーション部門で一位になってグラッペリ本人から賞を授与されて彼のツアーに同行するところから始まったのだ 副賞でグラッペリのバイオリンも貰ったはずだが今は1731年のストラビが愛器である

雀100まで踊り忘れずじゃないが彼は折折にジャズアルバムを出してる 僕の持ってるだけでも グラッペリに捧ぐ ・フリッツからジャンゴまで ・ ホットクラブジャズ ・ストラディフンパ・というよくわからないタイトルのチューバとのデュオ(実は中味もよくわからない)の4枚がある そしてこの2023年新譜である 5,6年の間があったからもうクラッシックに専念するのかと思ってたが やっぱ雀百まで…らしい

1曲目のHベルガーはベニと同い年ぐらいの作曲家でとてもウィーン的に僕は感じたがザルツブルクやパリやアフリカのどっかなどのアチコチの大都市がテーマらしい メトロポリタン組曲

2曲目はやっぱり出て来たウィーン名物のG氏で 翼 べニも最後でインプロ演りまくる 3番目はベニよりもぐっと若い女性作曲家Sハンク(ジャズピアニストらしい?)の見棄てられた天使への3つの悲歌 でグルダ死後8年と10年に シュミッド グルダ&ハンクをひく というコンサートをやったそうだ このコンチェルトにはドラムスが加わってる 委嘱したのはベニ本人で半年徹夜して作曲したとか言ってる

グルダの翼は76年初演で30年後にシュミットで再演になったCDがある、どうもその後彼はこの曲を持ちネタにしたようだ グルダの人気曲のチェロコンチェルトのバイオリン版の宣伝でそう語ってた 45年前彼の家族にはグルダは守り神のような存在だったとも語ってた シュミットは今年は来日しているがジャズプロジェクトも演ったらしい。

by山の実

閑話休題 新譜その他

4月はCDを30セット買ってしまったのだけどいつもそのぐらいではなく3月は15セットぐらいだった 今チェックしたら今月新譜は8枚だけでこのコーナーで紹介した以外はBフリゼールのオーケストラズ Mハルボーソンのクラウドワード F・ハーシュの 沈黙(を)聴きながら が残る それらについても書こうとして待てよと思った 3月をチェックしたら此処で紹介した3枚だけなのである 5月は10セット以下にしようと言う野望?を持ってるのでそうなると新譜は0になるかも知れない 閑話休題とした次第である。 ちなみに2月もチェックしたら26枚でなんとジャズの新譜はHスレッギル(2種類)だけだった

確かに僕は忘れかけられた中古盤を見つけるのに多幸感を得てるには違わないが勿論それ自体が目的ではない いったい何を探しているのだろう? それで

今月良いと思った非新作(ジャズ)

・マイケルラビノヴィッチ バスーンオンファイヤー・

カポーク 平面界・

デイブダグラス 千の夕べ・

モスクワアートトリオ プレーヤー・

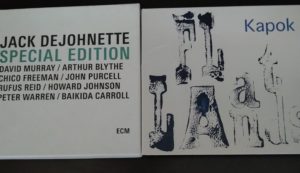

選外はJDJのSエデション4枚組CDでアナログで3枚目までしか持ってないので買ったのだが聴いてみたらアレ?となってチェックしたらCDで買ってた ボーナストラックもないし…

しかし気付いたのは何年もかかった連作なのでとうして聴く事がなかったのでわからなかったのだが此の様なプロジェクト物は一番最初がベストで段々飽きて来るのが常なのにスペシャルエディションは段々佳くなる やっぱりデジョネットは凄い音楽家だなあと思った。

BY山の実

[A love sonnet for Billie Holiday]

間違ってるかも知れないがジャズが滅んでもビリーホリデイは生き残ると思う。

Bホリデイ氏は彼女の時代ジャズとかブルースと呼ばれるジャンルの歌手として活動するしかなかったのです。 とか未来のテキストに書かれるかも知れない…

Bホリデイのイミテーターがほとんどいないのは技術的な事では無くキャクターの問題の為だろうという気がする。そう言えばマデリンペルーは21世紀のBホリデイというキャチコピーがつかわれた事があった。だがもう5,6年アルバムが出てない…。とか思ってたら今年の6月には新譜が出るらしい。 さらにはビリーホリデイの伝記的映画も公開される(札幌でかかるかなあ? 駄目らしいのでDVDかぁ)ビリーのディスクはLP,CD,ボックスセットやらでまとまってないのだがその他全てのジャズメン達と違ってディスコグラフィーで追って勉強しようという気にならない、極端な話1枚を繰り返し聴いてるだけでも良い様な気がする時もある、ホントは

気がするだけ…

そして今回のディスクであるが2009年発売のBホリデイ+Lヤング ミュージカルロマンス という編集アルバムである。新品1592円 キャッチコピーが ジャズ愛好家の夢がかなった!

30年代末がほとんどでラストだけMウォルドロンバンドのバックで50年代末。 そんなわけで本日の新譜紹介は ワダダレオスミスのトリオ(3人連名)による ラブソネットフォービリーホリデイ トリオはデジョネットとPでヴィジェイ・アイヤー(最近ECMからディスクが色々出てるインド系ニューヨーカー)である Wレオスミスはもう80に近いけど今ガンガン活動中でダウンビートの投票でアキンムシーレに勝って一位になったりピュリッツァー賞のファイナリストになったりしてる 僕の印象に残ってる最近のアルバムはAシリル(リーダー)とBフリゼールとのトリオでこれもECMだった

ビリーホリデイの音楽を取り上げたジャズメンはチェットベイカーぐらいしか知らないのでどんなスタンスになるのだろうと思ってた レオスミスは よおマイルス と言うタイトルのとても面白いマイルス集を2セット2000年あたりに作ってたがそれが頭にあった、え~と今調べたら2010にも3枚目を出してる 多分彼のディスクの中ではヒット作なのかも知れない レオスミスはマイルスよりもずっと良い音でソノリティではむしろレスター・ボウイに近い クリエイティブな仕事量も圧倒的でとてもついていけない このアルバムと同時にグレートレイククォテットで4枚組を出してる JDJの一つ上で83なのだから恐れ入る ボブマーリーと同じラスタファリアンである(マルWも) AACMのオリジナルメンバー(JDJも)でもある。

オープニングナンバー がビリーホリデイ,愛のソネット でドラムソロから始まるバラードだがアルバム全体はAブラクストンのファーストに紐づられてる スミス自身がそのメンバーのひとりだった 2曲目は深き時№1と言うタイトルだが頭でゴモゴモと朗読がかぶさる それはマルコムXの演説で いかなる手段でも かららしい つまりビリーホリデイはルーツでGBM (偉大な黒人音楽) の歴史が描かれJDJの世界和解の歌に至る ラストは三人による短い ロケット 🚀で飛んでいく。

by山の実

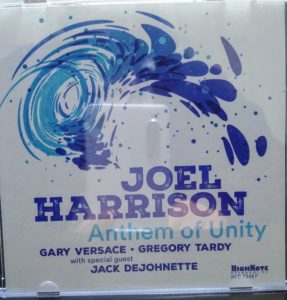

ジョエル・ハリソン「 アンセムオブユニティ」

Jハリソンは🇺🇸の🎸で僕はCDを2枚だけ持っている、2011のポール・モシアンの音楽と15のクインテットによるスピリットハウスだが2枚共!!!のジャズアルバムである しかしJH氏はジミヘンとビートルズがインフルエンスと言う人で色々なアイデアで色々なアルバムを沢山作ッテルようだ 一番アレアレなのがハリソンオンハリソンとか言うジョージハリソン曲集で、他にもフリーカントリー(オヤオヤ)と名付けたシリーズは第三集でノラジョーンズにテネシーワルツを歌わせたりしてる…

このアルバムを買ったのはJDJ目当てでバイヤドールあたりから聴きかえしていたせいだった 要するにオルガンジャズであるが初めてやってみたそうでタイトルナンバーはレコーデングの前の日に作ったとか本人がライナーに書いてる ノーオーバーダブの一丁上がりのレコードである それも本人が認めてる、blowing sessionと、 このCDの価値は偉大な伝説的ドラマーのJDJの参加とカバーの2曲だと本人ライナーにある(ヤレヤレ) 確かに風に吹かれてはちょっと面白い この人はフュージョン化しないのだ ナンダカンダ言ってるが実のところそんなに悪く無い が言葉を返せば良くも無い そう言うのを凡作と言うのだろう。

山の実

Wギャリソン「オデッセウス幻想曲」,Gマレ「ライブインディナン」

ウィリアム ギャリソンとグレゴア マレは現在ジャズハーモニカの2大マエストロで新作をまとめて紹介する

先ずギャリソンのの方のアルバムだが詳しくは クロマティックハーモニカ,ジャズトリオ,弦楽合奏とハープのための幻想曲と言うタイトルである 作曲はカリムモーリスと言うフランスのピアニストでギャリソンはソリストと言う事になる、ピアノやハープ等がソロをとる場もあるが基本的にハーモニカコンチェルトでこの組曲は進行していく 最初は映画音楽みたいだと思ったのは音楽の動きが凡庸な時の感想なのだが聴き進むうちに結構聴けるかなと思いだした、ハーモニカを加えたアンサンブルが良い ちょっとワンパターンだが. 構成もサードストリーム(死語?)ぽくならずジャズ語的に展開する とか言うのはKモーリスへの評価、でWギャリソンだが先に知らない人ののために少しだけトリビアすると80年代末に オーバージョイドでデビュー 僕はアナログLPで買った 次のコーリングユーがヒット 映画バグダッドカフェのテーマソングだ、しばらく経ってからマイナーレーベルから ミッドナイトサンと言うタイトルのアルバムが出るが僕は一番の傑作だと今だに思ってる ライブ感のあるジャズなのだ、しかしシールマンスにお墨付きを貰ったプレーヤーの彼はポップス界でサイドメンの仕事が多い 僕が持ってるのはペギー・リーやJ・サイデルなんかの女性シンガーとのアルバムでその中ではMペルーとのアルバムが良い!

Gマレはギャリソンよりも18才年下だから一世代近く離れてるが彼のデビューアルバムでは一曲でシールマンスが参加してる というのは2人ともベルギー人なのだ、このアルバムのジャズステーションビッグバンドもベルギーである。ディナンは古来から歴史のある都市で出身者にはあのアドルフサックスなんかがいる、JSBBとマレは何度かディナンジャズフェスでも共演してるらしい JSBBばオーソドッグスで有能なビッグバンドで頭から快調にアップテンポで飛ばして行く バンマスのオリジナルが3曲マレが2曲で2人がアレンジしたシールマンスナンバーが1曲含まれる ハーモニカプレイ的にはマレのオリジナルでミディアムスローナンバーの 5月27日が聴き応えがある.アップテンポのナンバーではサックスかギターの様だったのがハーモニカ特有の香りとなる、GマレはやっぱりPメセニーのバンドに参加して名が知られだしたのだろうが僕は知らないのですねこれが…、持っているのは最初のリーダーアルバムそれからハープのEカスタネダと共演したハープvsハープ、フリゼール等とトリオの アメリカーナ 後は小曽根のショパンアルバムやチャックオーエンのビッグバンドぐらいだ

ハーモニカの音楽が好きでラリーアドラーやトミーライリー、崎元譲なんか聴き続けて何処が良いのだろう?と思ったのだがフリーリード特有の音色と発声?じゃないかと思い始めたバンドネオンやアコーディオンそれから笙もフェイバリットである

それら音楽へのセンチメンタル、ノスタルジック、ロマンチック等の形容も共通してるケースも多い付け加えるとミステリアスとスペーシイかな ギャリソンとマレを比較しての評をしようと思ってたがそこまでたどり着がなかった。

by 山の実

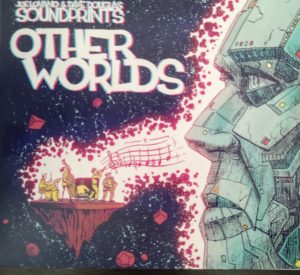

Jロバーノ&Dダグラス「サウンドプリンツ アナザーワールド」

daveダグラスは超多作で多分50~60枚ぐらいリリースしてるじゃないかな?大友良英によると一番はJゾーンで100枚以上らしい、そう言えばダグラスは90年代にゾーンと演ってた、旧マサダQのメンバーだったじゃなかったかな? ダグラスのアルバムは多方向に展開していて歌が入っている物やブラスアンサンブルや古楽の要素がある物やアメリカーナ系etc…サウンドプリンツはストレートアヘッドな二管編成ジャズで実はダグラスはずっとこの形のバンドも時々続けている、ピアノがエレピになったりDJが入ってりするが, サウンドプリンツはウェインショータートリビュートでスタートして3枚目らしい、僕は前2作は聴いてない。完全な双頭バンドで作曲も半々であるがサイドメンはダグラスの人脈である

音楽はわかり易い定形だがわからないのはアルバムジャケットのアニメ風の漫画で大魔神風のロボットとバンドメンバーが描かれてるのでサントラ盤かな?とか思った、曲のタイトルもストーリーが透けているが音楽が全然SF的でも無いし??なのだ。

今気付いたのだがダグラスのデビューアルバムだがパラレルワールドと言うタイトルなのだ、92年ぐらいでライナーをガンサー・シュラーが書いてた 憶えているのは「最近レコード会社はサードストリームをワールドミュージックと言うようになった」と言うところだけだが、そう言えばダグラスの別のアルバムでもEプロヂューサーでシュラーの名を見た気がする.実はパラレルワールドはジャケ買いしたのだがアナザーワールドなら買わないなぁー。

デイブダグラスの中で好きなアルバムは沢山あるがモザイクセクステットとかスピリットムーブスなんかが面白かったなあ、10枚ぐらいは持っているがいまだに中古で漁って楽しんで聞く事ができる普遍性があるという事だ

by 山の実

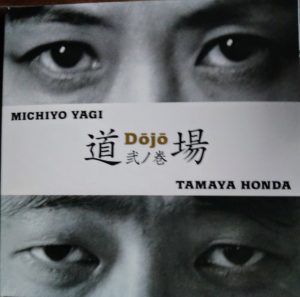

「道場 弐の巻」 本田珠也 八木美知依

八木美知依はJゾーンの所から現れた強者箏奏手でエリオットシャープやH.カイザーなどアルバムを作ってるが珠也選手と演ってるのは知らなかった、ライナーで珠也がブロッツマンともやってると知りへぇ~と思った、つまり彼は良いドラマーだがネイティブサンやプラネットXだからと言う先入観でフリー系とは別の文脈だと思ってたのだ。青春10に富樫さんが出て来てなるほどと思った。

実は僕は日本音楽集団(グループ名)とかの邦楽器で西洋音楽を演奏して奏している物も前から好きで野坂恵子が20弦とか25弦で伊福部昭を弾いたCDを愛聴していたが〝煩象〟の如くウルサイ珠也ドラムスと対峙出来るエレキ琴にはびっくりした。道場壱をLBで買って気に入って弐も注文してしまった

dojoの主眼は巨大化した蟻と暴れ象との戦いのような2人の絡みだが更に美味しいのはやはり道場破りとのセッションで壱ならNPモルヴェルのクールなtpで弐ではvn太田as坂田となる、太田は同じストリングスだからバンドのサウンドに溶け込むがモルヴェルは異化作用をもたらす、に対して坂田明はバックバンドにしてしまった。

弐はオーバーダブやループを使ってて頭からグローブユニティ風の音と言うよりはプログレサウンドみたいな感じで始まり,ラストは本当にプログレロックになってしまった。道場の参はあるのだろうか?なんだかないような気がする。

pagolibre「 mountain songline」

前回のポルタルはまったく 新譜ではなかったのですがアキンムシーレがらみで思い出して紹介したくなったポリフリーのラスボスファイト盤だと思う。

今回は新譜に戻りパゴリブレの30周年記念盤 山の歌線 である。パゴリブレを知らない方もいるかも知れないが現役バリバリの重要なユーロジャズバンドで21世紀のウェザーリポートとも言われてるらしい。ユーチューブにもいくつも画像がアップされてるし配信でも色々聴ける。 30年で10数枚のアルバムを出してるらしいが僕は数枚だけでしかもそれらはみな15〜20年ぐらい前の物で、要するに久しぶりなのですね、僕が手にしたのは

バンドは4人組でpのJWブレナンがリーダーでつまりジョー・ザビヌルにあたる、Vn,Cb(二人は代わってる)そしてhrnがアルケジーシクロッペリでWRならウェインショーターにあたる? ドラムレスで長い間続けてるというのも珍しいが企画物アルバムではドラムが入っているのもある.実はこの直後に関連盤があって ダダの場所 というdsとvocを加えたセクステットでオリジナルダダのハンス・アルプなどの詩を乗っけたアルバムを出してるらしい .というのは注文してるがまだ届いてない.WRと比べての大きな違いはエレクトリック楽器をまったく使わない点だろう、音としては現代音楽的室内楽と彼等がいうところインチキ民俗音楽(フェイクフォーク)のニュアンスが入っている、メンバーはヨーロッパ各地から集まっていてロシア、アイスランド、ウィーン、スイス等でこのアルバムではスイスフォークが関連してヨーデル歌手が一曲に入ってシクロッペリはアルプホルンを吹いてる.(そう言えばダダもチューリッヒか!)シクロッペリはバンドの中では一番名が知られているミュージッシャンでミッシャ アルペリンとのアルバムやソロアルバムも日本盤が出ていたロシア出身のヴィルトゥオーソでバンドとは別にリーダーアルバムを色々出してる

ところでパゴリブレは今年新作を出してるがそれは1990のデビューアルバムの再発でブレナンがシクロッペリと出会う前の物である。

by 山の実

我が青春の10枚 鹿川暁弓

今回の投降者を紹介する。鹿川暁弓。クラッシックとジャズ両方の分野で活動するピアニストである。スペインのクラッシックコンクールで入賞した経歴を持つ。音色が美しい

1 「DEUTSCHE GRAMMOPHON BEST 100」の④

ドイツ・グラモフォンの名曲シリーズでカセットテープです。レナード・バーンスタイン指揮、ウィーンフィルの演奏で、モーツァルトの交響曲40番と41番が入っています。母の運転する車でいつもかかっていました。クリスマスソング特集や矢沢永吉もよくかかっていたのを覚えています。

2 Michel Béroff のClaude Debussy 「ベルガマスク組曲」「2つのアラベスク」「子供の領分」「レントより遅く」が入っているテープで、ピアノの先生が貸してくださったCDを録音したものだと思います。自分で好きなものを選んで聴き始めた頃だと記憶しています。ベルガマスク組曲(特に「パスピエ」)が大好きでした。

3 「CHOPIN THE WALTZES」Artur Rubinstein

ワルツ集はルービンシュタインのこのCDを好んで聴いていました。子供なりにショパンの旋律に憧れていました。

4 「IN THE LIFE」B’z

「TONIGHT(is the night)」と「快楽の部屋」が特に好きでした。日本のミュージシャンで初めて好きになったのはB’zでした。

5 「DANGEROUS~THE SHORT FILMS」と「HIStory ON FILM VolumeⅡ」Michael Jackson

青春の初めのころは寝ても覚めてもMichael Jacksonでした。Michael Jacksonを通して社会で起こる問題をたくさん知りました。色々なことを気づかせてくれた人だと思います。特にこのビデオテープ2本と、LIVE AT WEMBLEY JULY 16,1988が大好きです。

6 「The Score」Fugees

英語のRapのリズム、HIPHOPのビートに憧れました。Lauryn Hillのファッションも大好きでした。

7 「THE LOW END THEORY」A TRIBE CALLED QUEST

こちらもHIPHOPです。このアルバムを聴くようになり、JAZZの匂いや響きに興味を持つようになりました。Ron Carterが参加しています。

8 「PORTRAIT IN JAZZ」BILL EVANS TRIO

1番最初にJAZZを認識して聴いたアルバムです。当時はこれがアドリヴで演奏されているなんて本当に信じられなかったし、何がどうなってこうなるのかさっぱりわからなかったのですが、とにかく私にとって刺激的でかっこ良くて、最初から最後まで通して何度も聴いていました。

9 「PIANO」Wynton Kelly

アルバムのタイトルが「Whisper Not」とも書かれているのでどちらが正しいのかはっきりわからないのですが、JAZZを勉強し始めて最初の教科書がこのアルバムだったので、思い出深いです。とにかくコピーしていました。

10 「The Composer as Pianist」Claude Debussy

ドビュッシーが演奏しているピアノロールでの録音です。1904年と1913年のものだと書かれてありますが、正直こんなに鮮明に聴けることにびっくりしました。本や楽譜でしか知ることができなかったドビュッシーの息づかいみたいなものを感じて、実際に生きて存在していたことを現実に感じることができました。

Master’s comment notice

印象派の作曲家がジャズに与えた影響はよく知られている。鹿川のクラッシックのソロライブに挟まれるエバンスの曲は何のの違和感もなく流れていく。彼女の音楽に占めるクラッシックとジャズの配分が分かる選出になっている。20周年記念ライブで4月9日に鈴木央紹を加えてカルテットで演奏する。一度響きを確かめていただきたい。

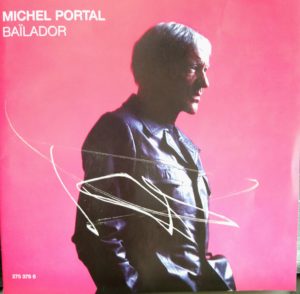

「BAI”LDOR」Michel Portal

ミッシェルポルタルの新譜はブラームスで彼は今年89になります。ロルフ・キューンがラストアルバムの「黄と青」をだしたのが88の時だったがポルタルがジャズアルバムをだしたのはmp85

が一番新しいレコードになる。もちろん85歳の時のアルバムだ。さて今回取り上げるのはその10年前の「bailador」バイラドールはフラメンコダンサーみたいなちょっと違うようなヤツ (知らんけど)

キーパーソンはbojan Zと言うピアノ&キーボードでmp85と同じである。mp85でのtbに対してこっちではアキンムシーレのtpそれとライオネルロルケのgが半分のナンバーで入っている。この二人がパリにNYCブラックのブルーノートを持ち込む。それからやっぱりデジョネットは良いですね!(一曲だけ彼のオリジナルも入っている。)ポルタルのキャリアの中でもピークかも知れないとかいてて75歳でもこんなにカッコいいなんてなにかの間違えじゃなかろうかと思った。

by 山の実

ヴィレッジゲイトの夕 JCwithED

買ってはいけない!犯罪的商品!聴こえるのはドラムばかりフルートやソプラノが高音に振れた時はいいが中、低音では遠く、ピアノはかすかにピアニカだかエレクトーンだかわからない程度に鳴ってる、ベースはまったく聴こえない。日本でのみコレをSACDでだしたのだ!ジャズマニアはジャズの敵である。それはクラッシックでも同じであると前にある指揮者から聞いた事がある。いわゆる贔屓の引き倒し と言うやつだ。

そもそもこんなアルバムに手を出すべきではなかったのだと反省してる。私は青春の13にもJCwithEDのヴィレッジヴァンガードライブをいれてる。you can’t go home again と言う訳だろう。昔海賊盤でドルフィーのガスライトライブを買った、ドルフィーがレフトアローンをやってるのだがピアノが何故かマルでなくハービーHだった、感想の記憶はひどい音だったがコレとドッチが悪いだろう?もちろんLPを引っ張り出して聴き比べなんか絶対にするもんか。

実は一曲目マイフェバリットシングスしか聴かないでコレを書いてる、二曲目の「灯りを儚くして」以降を聴きたい人がいらっしゃれば半額の1980円でお譲りしますのでご連絡を!

by 山の実

我が青春の10枚 本田珠也 vol2

6) Gateway

エルビン+トニー=がジャックディジョネットだ。と誰が言ったか知らないが的を得た言葉です。本田珠也のジャズはこうなんだ!と思っていたらもう既にやっていたのがジャックディジョネットだった。いやあ、とにかく聴いた。聴きまくった。当然の如くチャールロイドを初めエレクトリックマイルスからジャックディジョネットが演奏する全て(ブートも含め)を網羅したいが為にコンプリートする事を決意した。このアルバムや特にECMなどで聴かれるジャックディジョネットのドラミングが、現在も全てに於いて影響を受けている事を断言する。このアルバムとパットメセニーの80/81はCDの盤面が(擦れないけど)擦り切れるほど聴きました。このトリオの凄さは3人がバラバラに演奏しても各々のイタリティーで解決してしまうという、ある種力技もあるけど、三人三様別々の道を辿ってもいつかはお互い帰ってくる。僕にとってジャズ演奏の基本てこれじゃないかな?と思うのです。人に依存しないで独立しているという事。Gateway Trioとも言うが元々のリーダーはギターのJohn Abercrombieで、1996年の初来日の時に聴きに行った。しかしJohnの死によってもうこの3人の演奏は永遠に聴く事は出来なくなった。非常に残念である。

7) Rage Against The Machine / Evil Empire

1996年に初めてNYに行ったのだが、それまでずっとジャズばっかり聴いていて多分自分の中でロックは終わったと感じていたのだが、宿泊していた部屋のテレビから流れたこのアルバムのBulls on Paradeに本当にショックを受けた。ロックは終わってなかったのだ。自分もこんなバンドをやってみたいと思いその後PLANET Xを結成。1曲目のLoudMouthは彼らのオマージュ。レイジはどこまでも硬派で言動も政治的でその辺のチャラチャラしたバンドとは雲泥の差があるが、それ故にメンバーの(政治的)方向性や発言などによって対立し、解散はしていないが活動無期限停止中。しかしいつ聴いてもヘヴィでリフもよくいつかこんなバンドで叩いて見たいと思う憧れの存在だ。

8) Benevento Russo Duo / Play Pause Stop

2000年に初リーダ作「Planet X」を発表した頃は貪欲に新しい音楽を求めていた。この頃やっと家にPCがやって来てインターネットに繋ぎ海外の音楽情報も手に入れた。今でもあまり有名じゃないが、その頃に出会った最高に大好きなドラマーがJoe Russo。NY出身でNYアンダーグランドジャムバンドの一つだったが、オリジナルも演奏しつつLedZeppelinやBlack Sabbathなどのコピーをやったりしてて面白かった。2004年に初来日してちょっと仲良くなって、2005年にはフジロックに出演した時は最前列で聴いてベロベロに酔った勢いでフェンスをよじ登って楽屋に乱入! 2006年にはNYのBowery Ballroomでも聴いたな。とても思い出深いバンド。因みに彼らの初期のレパートリーにLedZeppelinのFour Sticksを演奏していて、それを演奏したいが為にZEK3を結成したと言うのは一つの理由として間違いない。

9) Africa : The Sound & Music of the Congo

NYのイカれたピアニスト、プーさんこと菊地雅章さんと活動している頃に幾つかののDATテープを頂いた事がある。それはプーさんが僕らに「これは聴いた方が良い」というプーさん自身がセレクトした貴重な音源。一つはジャズでエリントンとかバドパウエルとかシナトラやマイルスやコルトレーンまで幅広くセレクト。もう一つはクラシックや現代音楽などで、メシアンやリゲティやストラヴィンスキーなどこれも幅広く。そして最後のもう一つがアフリカの音楽だった。これは凄かった。特にピグミー族と紹介したコンゴだ。20代後半にスランプに陥った時にこのコンゴの音楽をとにかく聴きまくった。嘘のない飾りのない剥き出しの音とは?彼らの地表から響く地鳴りのようなポリリズムを咀嚼するように聴き入ったあの時が懐かしい。そのコンゴの音源が収録されているLPを最近手に入れたので、貴重なDATを起動させなくても聴けるのが嬉しい。

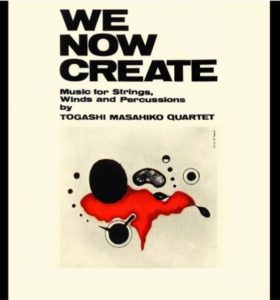

10) 富樫雅彦 / We Now Create

2006年に親父が亡くなって今後の自分の音楽の在り方についてとても悩みました。これまで自分がやって来た音楽。フュージョン、ジャズ、ソウルやファンクロックも色々やって来たけど、ただリズムを刻むだけどいいのか?このままでいいのか?と自答自問する中で、今までやって来なかったフリージャズという得体の知れない音楽に興味を持つようになり、そして新しい世界に向かわせてくれたのが菊地雅章さんやケイ赤城さんのだと思う。そして出会ったドラマーが富樫さんだった。自分とは明らかに違う方法論で音楽するドラマー。それは間を意識し、音楽(ドラム)における森羅万象を全て受け入れ、無から構築してゆく。これだ!と思った。自分にないものは。だから富樫さんは自分というパーソナリティを革命的に変えてくれた恩人。音楽とは「楽に音は出せない」と教えてくれた。富樫雅彦さんのアルバムはたくさんあってどれも好きなのだが、やはりこのアルバムを選びました。まだまだ紹介したいアルバム、影響を受けた作品はたくさんあって、とても10枚には収まらなかったのですが… 。それでも自分にはなくてはならない作品なので、これをお読みになって頂きもし興味湧いて幸にも聴いてくれたら嬉しいですね。

master’s comment notice

vol1でも触れたが珠也はレコードコレクターでもある。当初この企画をお願いしたときは知らないロックのアルバムが並ぶのではと思っていたが奇をてらうことなく自分の音楽に影響を与えてくれたアルバムが並んでいる。文章を読んでいるだけでも心を揺さぶられる。以前に「俺音楽楽しんだことないよ」と聞いたような記憶があった。今意味が分かった。10富樫雅彦さんのところに書かれている「楽に音は出せない」という意味だったのだ。4/2から4/7まで珠也はlazyで演奏してくれる。書いていることに偽りのないことを確かめる絶好の機会と考える。予約をお待ちしている。

我が青春の10枚 本田珠也 vol1

今回の筆者を紹介する。日本を代表するドラマー本田珠也である。どのアルバムも今の珠也の音楽を作るうえで重要なものになっているのがわかる。1回で載せるのはもったいないと考え2回に分けることとした。

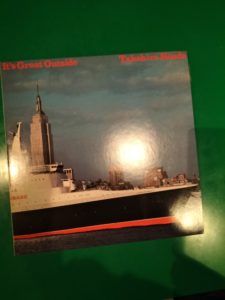

1) Takehiro Honda / It’ Great Outside

自分にとって一番身近で影響受けたのは、本田竹広の音楽であり紛れもなくそのメロディの中にある世界観である。ジャズはもちろんソウルや

ファンクを通して分かりやすいメロディを単純明快に、ゴツゴツとした魂を一緒に乗せて気持ちよくグルーヴする。ここで聴かれるスティーブ

ジョーダンとアンソニージャクソンのリズムには深い深い尊敬の念があり即興的に音楽を構築していく楽しさが溢れている。そして何より全員

明るく伸び伸びとした演奏はとてもリラックスして自然と体が躍りだす多幸感。いつ聴いてもイイ。次に発表するNaitive Sonの礎となった記

念的な作品。タイトルはスタジオに缶詰だったミュージシャンが久しぶりに外の空気を吸った時に発した言葉だそうです。

2) Yellow Magic Orchestra / Solid State Survivor

Y.M.O.は僕の血となって肉となっている一つの重要な細胞のような音楽。これだけ同じものを何回も何回も聴いた音楽は我が人生において

Y.M.O.が一番多いと思う。なので言わばもう体の一部のような存在である。ここではこのアルバムを挙げたが、細野晴臣名義の1枚目からBGM

までのY.M.O.は特によく聴いていましたが、同時に当時はエアーチェック(ラジオ)でのY.M.O.のライブをカセットで録音し、何処へ行くにも聴

いていた。思い出すのは東京から親父の故郷である岩手県の宮古まで当時は在来線でしたが1982年に東北新幹線が開業し、それまで8時間く

らい掛かった乗車時間が6時間に短縮になりました。その乗車中ずっとY.M.O.を聴いていた。当然、幸宏さんの音楽殺人を上げるべきかと思い

ましたが、音楽の多様性を考えたらやはりこのアルバムにしまました。もちろんライディーンは外せないけど、幸宏さんが言っていた「かまや

つひろしさんのアレンジ」によるトリッキーにカバーしたビートルズのDAY TRIPPERはお気に入りです。

3) Tony Williams / Joy of Flying

自分が15才でプロになる頃に親父から聴かせてもらったアルバム。トニーが所謂フュージョンアルバムを制作した最後のアルバム。ゲストが豪

華でハービーハンコックはもちろん、ジョージベンソンやトニースコットなどの有名どころから、ロック畑のロニーモントローズとのライブセ

ッションも収録されているが、一番の聴きどころはフリージャズの異端児セシルテイラーとデュオを演じている。この稀有な演奏を聴くだけで

も価値があるが、アンサンブル重視の中で、時折出るトニーの力技のフィルインが気持ちいい。トニーを最初に聴いたのはライフタイムのTurn

it Overだったのだけど、激しく難解で拍子が撮れなかったという事もあり、こちらの方が子供ながらにメロディもリズムも分かりやすかった

のであげました。

4) Elvin Jones Trio / Puttin’ it Together

15才からプロになり、ネイティブサンで5年叩いてから自分が20になっていよいよジャズの世界に足を踏み入れた時に一番聴いたアルバムで、

当時はポリリズムなんて言葉を知らなかったけど、このエルビンの四肢バラバラの動きを習得したいが為に重箱の隅を突くように聴きまくっ

た。元々は親父から「ジャズやるならこれを」と渡されたLPの一枚だったのだが、その他に渡されたジョンコルトレーンの海賊盤やマッコイタ

イナーのリアルマッコイには特別な思いがある。それからは自分からエルビンを聴くようになりウェインショーターのブルーノート盤も聴き漁

った。でも多分エルビンの作品の中で墓場まで持っていきたいのはDear, John Cかな(笑) 。1992年ごろ臼庭潤とサックストリオをやって

いてこの中のRezaとかGingerbread Boyとかよく演奏しました。

5) Led Zeppelin / Physical Graffiti

少し前後するが、ジャズを始める数年前に初めてLed Zeppelinに衝撃を受けひょんな事から近所のレコード屋の店長さんとLed Zeppelinの

コピーバンド(The Nobsという名前)をやるようになった。1992年ぐらいまで参加していたのでジャズやりながらもLed Zeppelinのコピバン

やってた。やはり自分にとってエルビンとジョンボーナム存在は不可欠。後にジョンボーナムがジャズ好きでマックスローチやアルフォンス

ムゾーンが好きだと知り、とても親近感を覚えた。だから現在活動しているZEK3の演奏方法は、とても必然的で自然の成り行きでやってい

る。ジョンボーナムの事を語り出したら止まらないので、これぐらいに収めておきます。

master’s comment notice

30年ほど前のことになる。珠也に札幌の中古レコード屋全部連れて行ってほしいと言われ一日中レコード屋巡りをしたことがある。その時竹広さんの「this is honda」が売られていた。正価1500円のものが5000円の値がついていた。珠也が「なんでこんなに高いんだ」と聞いた。店主はこのレコードは絶対に再発されないからだと答えた。珠也が「俺息子なんだけど」というと500円引いてくれた

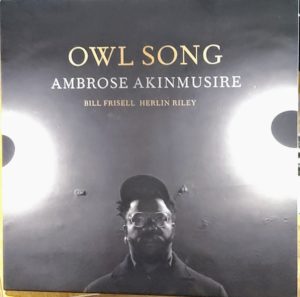

「梟の唄」アンブローズ・アキンムシーレ

アキンムシーレはモンク(今はハンコック)コンペティションの2007年の優勝者として出て来た。モンクコンペティションはショパンコンクールより難しいとも言われてる、年齢制限が30以下なのに同じ楽器は8年に1度しか行なわれない、アキンムシーレは18才(高校生)でSコールマンのバンドでデビューしてから7年後だから新人と言うわけではない。同じ年に別のコンクールでも1位になって、注目の人となる。その後ブルーノートからだしたアルバム達が評価され遂に21年にはグラミー賞を取りおしもおされもされない存在となるわけだが僕はWムシューピルとかMポルタルのバンドのメンバーとして聴いてエラクカッコいいなあ、と思ってた。それからアキンムシーレは何とトランペットソロのアルバム「美しいが全て」

を作る。ピアノやギターなら少なくないしサックスやベースもあったがトランペットはちょっと知らない。さて次の一手はと思っていたところノンサッチに移籍してギターとドラムとのトリオのこのアルバムをだした。本人はビルフリゼールと演りたかったと言ってる

。そう言えばフリゼールの新作もベースレスの変則グループだった…。

カッコいいとかヒップだ!というだけじゃしょがないのでアキンムシーレの音について考えて見ると現代的ブラックネスの音響

がまず聴こえるがもう少し詳しく言うとまず現代は現代音楽的なのでなかろうか?

そう言えば

アキンムシーレが参加してたグループを思い出したMハルボーソンのコードガールである。メアリーの先生はAブラクストンでアキンムシーレはSコールマンなのである この辺は現代ジャズ音楽学校事情的話なのかな。ブラックネスの方はヒップホップ文化にも直接絡む所もあるだろうがアキンムシーレという芸名のようにアフロ志向があるだろう、ナイジェリアか何処かにルーツがあるとか…。まぁイマジネーションの問題だろう。

アキンムシーレもハルボーソンもダウンビートの人気投票で何年も一番だそうで確実に新しい質感を持ったジャズが展開してるのは嬉しい限りである。

BY 山の実

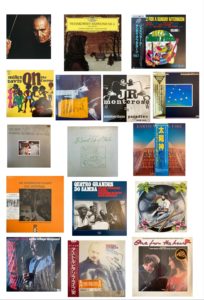

我が青春の15枚+1 Vol.7

今回の執筆者を紹介する。lazy のピアノの調律をお願いしている渡辺さんである。lazyのピアノは評判が良い。大石学は「このピアノなら何でもできそうだ」と言ってくれたし田中菜緒子は「この調律好きです」と褒めてくれた。渡辺さんが演奏家に寄り添う形で真心こめて調律してくれているからだと思う。このピアノを選んでくれた田中朋子さんは新アルバムを制作する予定になっているがここのピアノを使って何曲か入れたいということで7月に録音予定が入っている。

。

幼少からラジオの日々で、次々とチャートインする”The Beatles”のシングルを、LPで出ることも知らず楽しみにしていた。♪青春時代の真ん中は、LPを買えるような家庭事情ではなかった故に、時期をTeensとせず20代迄とした。今は中期高齢者となり、昔話と思い入れと自慢話には事欠かない。

1) 「モーツァルト 交響曲第40番ト短調」

ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 (1959)

中学の級友に自宅でレコードコンサートをするからと誘われて聞いた、大きめの木箱が3つ床に並んだセパレートステレオ全盛の時代。クラシックにのめり込むキッカケになったレコード。記憶に合うジャケットが見つからず、イメージに近い画像にした。

2) 「チャイコフスキー 交響曲第6番 ロ短調 悲 愴」

エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮 レニングラード・フィルハーモニー交響楽団 (1960)

この演奏が自分の標準器。曲としては、1小節聞いただけでも分かると思うほど聞いた。

3) “Jazz for a sunday afternoon Vol.1” (1968)

ラジオでジャズ番組も聴き始め、公開録音でリクエストして採用された。レイ・ナンスのヴァイオリンやリチャード・デイビスもいい。この頃、番組のテーマ音楽を諳んじられる程に毎週聞いていた”ナベサダとジャズ”も市民会館ホールで公開録音があり、校友何人かと行った。そこで板橋さんを生で聞いて半世紀超。楽屋には行かなかった。後年、南パークビル地下の”ニカ”での渡辺貞夫のライブは凄かった。 途中から客全員が踊りだして、椅子やテーブルを店外にバケツリレー。

4) “Weather Report” Weather Report (1971)

校舎前の電柱に公演のポスターが貼ってあった。北海道厚生年金会館ホールに聴きに行った。緞帳が昇ると、お香の匂いが客席に流れ降りてきた。自分達も含め、後ろの席からステージに向かってどんどん人が集まって、♪上野発の夜行列車の通路状態。M.ヴィトウスのArcoの音程が悪かった。裏口で出待ちして、ウェイン・ショーターと握手して、ザヴィヌルにもサインを貰った。WRは何枚か集めた。仲の良い友人は否定的だった。

校友とスイングジャーナルの記事やレコード評を語り合うようになった。広告で知った京都の”シャンクレール”に、民家の庭の影で学ランから私服に着替えて入った。北大通7丁目中小路の地下の店 ”コンボ” でジャズのライブを初めて聞いた。山一に入った臼田さんのベースと、名前を失念したけど、後にYAMAHAの仕事をするようになったピアニストの”Billy Boy”が耳に残っている。ススキノの恵愛ビル地下の ”Monk” で北大ジャズ研のドラム、藤田さんと知り合う。学校帰りは市電に乗り、北12条電停で降り(この頃は前夜の催涙ガスを感じることは無くなっていた)、第三サークル会館1階奥の部室に遊びに行くようになった。ちょっと年上の伝法さんや笹島さんも来ていた。そこでは碇さんが指導していたビッグバンドの練習も聞き、市電が山鼻へ向かう角のビル地下”樹林”でのライブも聞いた。皆、大人に見えた。

この時代は、終演後の楽屋に行ってみるのは当たり前だと思ってた。数年前にCDで発売されたけど、1970年に札響と共演した来日初演のマルタ・アルゲリッチも校友と楽屋を訪ねてプログラムにサインをもらい握手した。♪微笑み返しの彼女は29歳。椅子に座って組んだ足、そのストッキングの長い伝線が目に焼き付いた。

5 ) “On The Corner” Miles Davis (1972)

このレコードはいつ聞いても新鮮。マイルスは “Kind of Blue” (1959)をラジオで聞いて知り、遡りつつ辿って “Agharta” ”Pangaea”の1975年のツアーで追いつき、WRと同じ会場で聴いた。リハを袖で見てたが全く姿を見せず、本番で彼が出ると一瞬にして変わる空気を客席で吸った。どのLPだったか、「再生装置のヴォリュームを最大にして聞け」と記されていた。’49、’59、 ‘69があるのだからと、’79を期待した。自分の中では’75で終わった。

6) “JR Monterose – Is Alive In Amsterdam Paradiso” (1969)

向ヶ丘遊園駅からほど近い”ガロ”に通った。マスターが渋谷のYAMAHAで買ってくる新譜LPを楽しみに聞いた中の1枚。Han Bennink のドラムが好きで、ピアノレスが新鮮だった。東京では”新宿ピットイン”の昼に行ったり、下北沢の猿がいた”マサコの店”で床に座りながらマイルスの新譜を聴いた。

7) “Sugar Loaf Express Featuring Lee Ritenour” (1977)

この当時はドルフィーやオーネット・コールマン(生でKitaraで聞けると思わなかった)を好んだり、来札する中央線ジャズとか山下洋輔さんとかライブハウスで聴いていたんだけど、リー・リトナーは知らず、原盤ダイレクト・カッティングで限定3万枚の宣伝文句で買ったら当たりだった。全員せ〜ので一発録り。この軽味、聞き返すごとに味が出てくる。

8) “The Secret Life Of Plants” Stevie Wonder (1979)

これは科学映画のサントラ。欄の花のエンボス加工も洒落ている。西城秀樹が「愛の園 (AI NO SONO)」をカバーしている。周りの誰もがあのLP2枚とシングル1枚セット”Key Of Life” (1976) を買っていると東京に行った八千代が言ってた。自分も ¥5,000出したが、その値以上だった。

9) “All ‘n All” Earth Wind & Fire (1977)

「太陽神」なのである。カセットに入れて、同僚の車に乗せてもらって、スキーの行き帰りに大音量で楽しんだ。

10) ”The Spiritual” Art Ensemble of Chicago (1969)

世界観にハマって何枚か集めた。市民会館に聴きに行った。東映仲町のエルフィンの洋さんも来てて、皆でステージ前へ。愛聴盤のブリジット・フォンテーヌの「ラジオのように」に繋がり、SAVARAHレーベルのCDを集めた。後年、憧れのピエール・バルーが中村善郎との縁で、石狩の”Art Warm”に来たので聴くことになる。

11) ”Friday Night at the Village Vanguard” Art Pepper Quartet (1977)

東映パラス地下の”Jamaica”で初めて聞いたと思う。きっかけとして、60枚くらい集めた。ジョージ・ケーブルスから入りラス・フリーマンに着地。Tampa盤の2枚が好き。トリオ・レコードから出たエルビンとの45回転LPは、Groovy時代のマスターから頂いたような・・・。1981年、市民会館の楽屋でツーショット。その時の音声も演奏もカセットに残した。

12) “ Quatro Grandes Do Samba”

Nelson Cavaquinho Candeia, Guilherme De Brito, Elton Medeiros –(1977)

中南米も大好きなので、タイトルに惹かれたが、その通りの名盤。

13) “Cobilinbo” Monty Alexander (1978)

スティールドラムの響きも爽やかで、ギターのカッティングと相まったカリビアンサウンド。夏になると聞きたくなる。

14) “My Song” Keith Jarrett (1978)

ケルン・コンサート(アンコールが一番好き)からなんだけど、これが一番聞いた1枚。後に”サン・ベア・コンサート”の収録となった演奏をステージ袖で聞いた。

15) “Tristezas De Un Doble A” Astor Piazzolla Quintet 1981

日曜昼前の目覚ましFMから突然流れてきて飛び起きた。”マルビナス”戦争の少し前だろうか、テアトロ・レヒーナでのライブ。SP盤名残りの3分じゃない、こんなインプロビゼーション・タンゴがあるんだと集めだした。エクトル・コンソーレのアルコにもやられた。1984年の来日時、家人一人で芝の郵便貯金ホールに行き、楽屋に押しかけジャケットにサインを貰い、ユーカラ織の栞を手渡してきた。自分としては、このレコードと同じ劇場で違うメンツのキンテートによる1970年盤の二枚に尽きる。”Piazzolla”を演奏できるのは彼しかいない。

百合が原公園でのジャズフェスだったろうか、ゲイリー・バートンのバンドにゲスト参加してたのを聴きに行った。やはりというかヴァイブが邪魔だった。無関係だが、ジョアン・ジルベルトが国際フォーラムAに来たときは私も家人と行き、5,000人の聴衆と共に固唾をのんで聴いた。久しぶりにガットギターを手に入れて楽しんでいた。何処かの誰かにアルハンブラを弾くのかと冷やかされたよ。

16) ”One from the Heart” Tom Waits and Crystal Gale (1982)

あの”ジャブ70”でNastassja Kinskiに出会って一目惚れ。コケたのかもしれないけど、コッポラの傑作に違いない。そのサントラ。カセットに入れてもらって覚醒して、CDも買ったけど、このLPはタワーレコードで見つけたままの未開封。トム・ウェイツが札幌に来たことがあると知り悔しい思いをした。ステージではタバコの煙が絶えることが無かったとか。

※ 付記した数字は録音もしくは発売年

※ ジャケット画像を収めたGoogle photoのアルバムへのリンク

https://photos.app.goo.gl/7WKfVHEPjX9YyQbK9

青春時代は、オヨヨ通りから都通の間、特に5丁目界隈で殆ど完結していた。今思えば、輸入盤レコード店が出始めて間もなく、CDも発売され出した頃で何かがお終い。残滓も後の観覧車で放り投げられたみたいだ。米国からジャズのフィルムコレクターが映写会をするというので、道新ホールに行った。Art Tatumや本家Jo Jonesがスクリーンに写っているのを見て、動いている動いているとワクワクした。YouTubeなんて思いも寄らない。1982年10月にQueenがスタインウェイのフルコンを持ち込んだ月寒共進会場も、市民会館、北海道厚生年金会館、道新の各ホールも今は無い。最後に、♪少しカッコつけさせてくれ、 “When you hear music after it’s over, it’s gone in the air, you can never capture it again.” E.D.

Master’s comment notice

アルバム画像の挿入がうまくいかないのでとりあえず文章だけのアップになってしまった。ジャケットを眺めるのも楽しいのでリンクサイトも見ていただきたい。

やはり1.2枚目はクラッシックである。渡辺さんとは同世代なので出てくる固有名詞に郷愁を覚えた。キース・ジャレット、アートアンサンブルオブシカゴ、ピアソラ、ウェザー・リポート・・・渡辺さん。同じコンサート会場にいたんだ・・・と当時のことが脳裏に浮かんでくる。蛇足かもしれないが最後のセリフはE Des・ハンソンのものではない。

わが青春の10枚 vol6

今回の執筆者を紹介しておく。千葉麻子さんはピアニストでlazyでも月一のペースで演奏している。田中朋子さんの門下でその影響もあってかオリジナル中心のステージになっている。そのルーツになるものが選んでもらった10枚に現れているか興味深い。

Let It Be ビートルズ

母が、音楽好きなので、幼少期は、母の好みの音楽が家ではいつも、流れてました。

ビートルズは、多分1番多く流れていたと思います。

2. Close To You カーペンターズ

これも、母のコレクション。2番目に多く流れてた

3 Greatest Hits ビリージョエル

これも、母のコレクションだったと思うけど、

この辺りで、自分で好きなの選んで勝手に聴いてた様な気がします。

4. Slow Hand エリッククラプトン

母のコレクションだったのか?不明。

5. Pearl ジャニスジョプリン

一曲目のMove Overのかっこよさに驚いて

当時、中学の親友のお兄さんで、バンドやってた豊田さんに、これ、やりたい!といった記憶があります。怖いもの知らず。

(実現せず)

6. Remix REBECCA レベッカ

自分のお小遣いで、初めて買ったLP

7 Super Folk Song 矢野顕子

矢野顕子さんが、ピアノ弾き語りで、大貫妙子さんや宮沢和史さんの曲をカバーしたアルバム。

中央線が特に好きでした。

8. the fabulous baker boys デイヴクルージン

映画「恋の行方」のサントラ

映画も音楽も大人の世界っぽくて好きでした。

多分、10代後半位の頃。

9. intermodulation ビルエバンス ジムホール

初めて買ったジャズのアルバム。

何故にこのアルバムだったのか?

全く記憶が無くて、理由が分からない。

10. Y ヤロンヘルマン

最近気に入ってるピアニスト。

以上、10枚のアルバムでした。

千葉麻子🐈⬛

Master’s comment notice

やはり親の影響が強い。よく音楽の掛かる環境であったらしい。8割がポップス、ロックのアルバムである。初めて買ったジャズのアルバムがエバンスとジムホールのintermodulationと言う事である。惜しい…!ビル・エバンスまでたどり着いたのは半分正解であった。これが「アンダーカレント」であればその後の人生が変わっていたかもしれない。

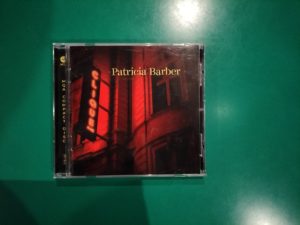

Clique Patrica Barber

?パトリシアバーバーを知らない日本ジャズファンには紹介したいと思っていたというのは嘘じゃない。というか彼女がどのくらい人気があるのかないのかピンときてないのだ。もちろんパトリシアの熱心なファンは沢山いる、特に非ジャズファンにも多いような気がする。もちろん彼女は100パーのジャズアーチストである。シンガーソングライターピアニストで34年前に邦題マイガールというアルバムでデビューした。この2021年の今のところの最新作までに10枚ぐらいのペースでまぁ多いとはいえないがほとんどが傑作と言って良い。そしてクオリティは上がり続けている。クリック!は2枚目のスタンダード集で2000年にナイトクラブというアルバムがブルーノートにある。それは全スタンダード集だったがこのディスクにはオリジナルとモンクのインストナンバーが2曲入っている。このディスクは前のアルバムが全オリジナルだったのでそのアンコールとして同時に録音されたのではないかという気がする。つまりパトリシアバーバーは先ずはコンポーザーピアニストで歌も上手いという人なのでなかろうか?

たとえばチェットベーカーとか…

実は僕はエラサラカーメン系のジャズボーカルが苦手なのだ。これはその対極にあるものだろう。作曲家で演奏家による歌だ。クール(カッコいい)でディープ(音楽性が深い)で声質はシルキーでピアノと選曲はヒップだ。このディスクのラストにスティービィワンダーがあるようにジャズスタンダードにポップヒットを加えるのもパトリシアのスタイルになっいる。

今チェックしてみたらパトリシアバーバーはシカゴ(地元)やヨーロッパでは結構人気があるみたいです。

by 山の実

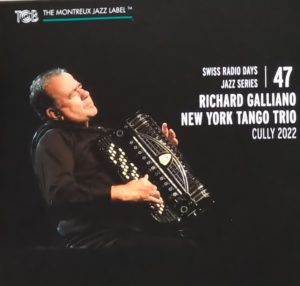

Rガリアーノ ニューヨークタンゴトリオ2022

プロローグ

新コーナーの増設である。諸般の事情で新譜をほとんど買わなくなってしまった。時々このコーナーを担当してくれる山本さんから借りて浦島太郎にならないようにしてる。音楽の店を経営するものとしては肩身が狭い。時々ハッとするようなアルバムがある。それではいっそのこと常連山本さんに新譜を紹介してもらおうということになった。レコードコレクターの宿命として時々ひどいバッタ物をつかまされることがある。groovy時代山本さんとどちらがひどいアルバムを持っているかでくだらないレコード聴き合ったことがある。ここではそういった類のアルバムは遠慮してもらうことにしているが時々劇薬が含まれているかもしれないことを予め告知しておく。初心者は牛さんのディスクレビューを参照したほうが良いかもしれない。ちなみに山本さんはlazyを作ってくれた方である

master’S comment notice

ガリアーノは多作な人で僕は20枚ぐらいしか持ってないがたぶんその倍以上は出してると思われる。この後にもオーケストラとバッハやモーツァルトを演った23年のディスクがあるらしい。彼が多作なのはその音楽性の広さのためでメインはミゼットなのだろうがニーノ・ロータやミッシェルルグラン、バッハやビバルディなどのバロックさらにソロからビックバンドまでのさまざまスタイルで演れる。ジャズだけでもチャーリーヘイデン、チェットベーカー、ミッシェルポルタル、マルサリスやら寺井尚子までなんでもござれである。しかし皆が知るように最も重要なキーパーソンはピアソラである。ピアソラは生前ガリアーノに自分がタンゴでやった事を君はミゼットでやらねばならないといってたそうだ。ガリアーノはピアソラとデュオで2枚ディスクを出してる、ピアソラの死後も何度もピアソラ作品集を録音している。

このディスクでもピアソラとオリジナルが交互に演奏されて進んでいく。スタートは96年のニューヨークタンゴと同じく 南に帰る で始まる。ところでオリジナルのニューヨークタンゴはトリオではなくAフォスター、Gムラーツ、Bラグレーン、の4人である。その10年後、ガリアーノはニューヨークトリオを作る タンゴ抜きのジャズを演るバンドである。そこからはサティとニッキーのワルツがこのディスクには入っている。

ガリアーノのタンゴはアルゼンチンタンゴのようなリズムのキレがなくワルツのように流れる、そして音のインナーボイスの動きがジャズ的である。

新トリオはドラムレスでベースとギターだがギターがチェロに持ち替えるのがバンドの音楽性を広げてる。しかしながらガリアーノの第一の魅力はなんだろうと考えるとちょっとなんだけどセンチメンタルな美しさでピアソラとも共通してる気がする。

高市早苗大臣のための13枚

文責途中まで牛さん

9月22日のブログは「適材適所の裏側」というタイトルだ。その内容は某政治家についてのものである。とき恰も「我が青春の13枚」シリーズのさ中であり、当該政治家の13枚を炙り出して見ようということに話が発展してしまった。では、”某大臣”(「オー・ダーリン」的に歌うこと)、宜しく。

1.邪道オブ・ユア・スマイル(出典:映画「いそしぎ」の「The Shadow Of You Smile」歌・演奏 多数)

2.帰って来なければうれしいわ(出典:「帰って帰ってくれればうれしいわ」 音楽:C・ポーター)

3.害さずにはいられない(出典:「愛さずにはいられない」 歌:エルヴィス・プレスリー)

4.語彙の意味をご存知じないのね(出典:「You Don’t Know What Love Is」 歌・演奏 多数)

5.放送統制(ルール:この4文字を超早口でいうこと。出典:「What I Say?」 歌:レイ・チャルズ)

6黒くぬれ(出典:国の公開文書 演奏:ローリング・ストーンズ)

7.省ほど素敵な商売はない(出典:映画「ショウほど素敵な商売はない」音楽:アーヴィン・バーリン)

8 政治屋の行進(出典ニューオリンズジャズ)

※あとは何方かにバトン・タッチ。(M・Flanagan)

牛さんからのバトンを受けてゴールに向かって疾走するのである。

9 Back in the USSR(出典ビートルズ) レノンが使っていたギターメーカーは「立憲、馬鹿」である。

10 So what (出典マイルス) 国会答弁でよく「それが、どうかしまして・・」と強弁していた

11 ピーターとおかま(出典プロコイエフ「ピーターと狼」)LGBTQ法案に全く理解を示さない極右勢力のアイドルでもある。

12 チャタヌガ チューチュー(出典ベニー・グッドマン)シンシナティー市が建設した公共鉄道である。リニア新幹線のように利権に群がる蜂が蜜をチューチューしに来る音が聞こえる。

13噓(出典中条きよし)最後は直球勝負である。自民にいられなくなったら維新に行って中条きよしとユニットを組むとよい。二人まとめて落選させてやる!

付記

僕のブログに牛さんが反応する形で1章分でき上った。成立過程がジャズ的である。前半の牛さんのソロが素晴らしく僕は鈴木央紹の後にソロが回ってきた学生のように緊張してしまった。こういう時臼庭がいたらどういうフレーズを作ったっかと考えていたらアホな事をしながらしんみりしてしまった。

我が青春の13枚 vol4

この企画は筆者の素性が分からないと面白味が半減する。筆者を紹介する。嘉屋雅之はgroovy時代からの常連で30年以上の付き合いである。僕が主催していたワークショップjazz幼稚園のベースでもある。こう書くとゴリゴリのジャズフアンかと思われるがそうではないことがラインナップで判明することになる。

1.ビートルズ

『オールディズ』

2.ローリングストーンズ

『ゲットヤーヤ ヤーズアウト』

N○○で`76年のパリでのライブを観て、ストーンズの存在を知り、購入。

ミック テイラー加入間も無い頃の演奏で、若い。

3.カール リヒター来日記念

バッハ オルガン デラックス

『トッカータとフーガ』

五番館のレコード売場で発見し、購入。

4.ローリングストーンズ

『ラブ ユー ライブ』

2に記載のパリライブ。

5.ローリン マゼール指揮

『ツゥラトゥストラはかく語りき』

「2001年」を見て つい買って しまったアルバム。

6.ジャコ パストリアス

『ジャコ パストリアスの世界』

インタビューで「俺は世界一 のベーシストだ」と言ってい

るのを見て即購入。

その後、ウェザー リポートにはまったきっかけの一枚。

7.ローリング ストーンズ

『サム ガールズ』

この後ストーンズとビートルズ関連を相当枚数購入しているが、省略。

8.ローリン マゼール指揮

『展覧会の絵』

9.ジョルジ シフラ

『リスト リサイタル』

10.トム ロビンソン バンド

『パワー イン ザ ダークネス』

シングルカットされた曲がヒットし来日。

札幌では「教育文化会館」のホールで演奏。

初めて行ったライブ。

11.フランク マリノ アンド

マホガニー ラッシュ

『ライブ』

当時、ジミヘンの再来と言わ れていたギタリストの一人。

12.ストラングラーズ

『X CERTS』

ある方面から入手した 試聴盤。

13.ELP

『恐怖の頭脳改革』

同級生から格安で購入。

おまけ(シングル)

キース リチャーズ

『ハーダー ゼイ カム』

シド ヴィシャス

『マイ ウェイ』

by M.K

master’s comment notice

ストーンズとジヤコのフリークであることは知っていたが1枚目にビートルがあげられていたのは意外であった。飲み屋ではビートルズかストーンズか、ロリンズかコルトレーンか百恵ちゃんか淳子ちゃんか、味噌ラーメンか醬油ラーメンか・・などは格好の話題になる。その際ビートルズに肩入れした事はないと記憶している。クラッシックのアルバムが何枚か選ばれている。御幼少の頃ピアノを習っていたような話を聴いたことがある。実は高貴なお方なのかもしれない。どうでもいいことであるがストーンズのパリ公演を見たN○○とはどこのことであるのか気になる。最初にNの文字が飛び込んでくるのでニューヨークかと思ったが一文字多い。伏字をしなければならないやばいところなのか。五番館のレコード売り場というのも昭和を感じさせる場所である。初めていったライブの話も初耳である。大体トムロビンソンバンド自体知らない。知らないだろう奴に初ライブの感動を話したところでケチがつくと思ったのかもしれない。

我が青春の13枚 vol3

印象に残っているアルバムをできるだけ時系列で選んでもらう新コーナーである。選んだ13枚でその人物の思想信条、趣味嗜好、美学など大胆に推論してしまうことができる。今回はピアニスト本山禎朗の登場である。

1.Colorful /ポケットビスケッツ

2.ギリギリchop /B’z

3.憂愁のノクターン /フジ子・ヘミング

4.ザ・ビートルズ1 /the Beatles

5.Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band / The Beatles

6.Abbey Road /the Beatles

7.Fantasia /Eliane Elias

8.Big Machine /B’z

9.House of strings /松本孝弘

10.海洋地形学の物語 /Yes

11.華麗なるクラリネット・アンサンブルの世界Ⅴ /東京クラリネットアンサンブル

12.Clapton Chronicles: The Best of Eric Clapton /Eric Clapton

13.At the Momtreux Jazz Festival /Bill Evans

1.TVのバラエティ番組内のユニットによるアルバム。お笑い好きです、関西人なので。

2.初めて買ったシングル盤、ファンクラブに入っていました。

3.YAMAHAの教材以外で初めて聴いたクラシックのアルバム。ラカンパネラに感動、後にリサイタルに行きました。

4.両親の影響でビートルズが好きに。

5.世界初のコンセプトアルバムと聞いてワクワクしながら聴いてました。

6.どの曲も好きですが後半のメドレーがドラマティック。

7.ジャズに興味を持ちはじめた時に聴いたのですが当時はイパネマの娘が難しいキーだな、とPonta di areiaが耳に残った、くらいの印象。

8.リアルタイムで聴いていたB’zの作品では1,2を争うアルバム。

9.ロックでストリングスとのコラボを初めて聴いたアルバム、と思ってたけどとっくにビートルズのEleanor Rigbyで聴いてましたね。

10.クラシック以外にインストでこんなに長い演奏あるんだ、と思ってましたがジャズでは日常茶飯事ですね。

11.バスクラリネットを吹いてた吹奏楽部時代に購入、このCDでMistyを知りました。

12.ベスト盤、受験勉強中ずっと聴いてました。Change the World。

13.高校の同級生に教えてもらったピアニスト、大学のジャズ研に入って初めて買ったアルバム。

Master’s comment notice

本山の演奏は学生のころから聴いているので音楽遍歴はある程度知っていたが並べてみると興味深い。ソロピアノではよくビートルズの曲を弾いていたが数枚入っているのを見て影響力の強さを感じる。フジコヘミングとイエスの話は初耳だ。Mistyは本山の十八番であるが知ったアルバムがエロル・ガーナーでないんかい・・と突っ込みを入れたくなるようなアルバムである。13枚目にやっと正統ジャズアルバムが出てくる。プロのミュージシャンが皆幼少のころからジャズ一筋なわけではない。余談であるが本山はクラプトンのアルバムを聴きながら受験勉強に励んでいたようであるがここから本山の英語能力を推察できる。英語のリスニング力がつくと英語の歌詞を理解しようと脳が働いて英文解釈などの時は能力が減じられるという学術成果が発表されている。ということは本山にとって英語はスワヒリ語と同じ位わからなかったという結論が導き出される。

受験勉強の時は3のフジコヘミングをかけるべきであった。

我が青春の13枚 vol2

1 焼きウインナーサンドイッチ マザーズオブインベンション

2ヘアー オフオフブロードウエイオリジナルキャスト

3 スイッチオンバッハ wカーロス

4フーガの技法 Gグールド

5リフレクションズ ニューヨークロックンロールアンサンブル

6 季節外れのバレンタイン 高橋アキ

7 ソフトマシーン サード

8 ライブアットビレッジヴァンガード Jコルトレーン

9セロニアス・ヒムセルフ Tモンク

10 ラジオのように ブリジットフォンテーヌ

11 インオールランゲージ Oコールマン

12 タンゴゼロアワー Aピアソラ

13 イエローシャーク アンサンブル・モデルン

アバウト13

1 最初に買った輸入盤LPアルバムジャケットはドルフィーのレコード用に描かれた物だそうです。

2 最初に買った国内盤でおまけのアポロ14号の交信記録が欲しかった。

3 シンセサイザー(モーグ3)を初めて聴いた。ライナーをグールドというピアニストが書いてたので

4を買ったがオルガン 探すと高橋悠治がシンセサイザーでやってるのを見つけた。悠治は86にピアノ盤も出した。

5 作曲のマノス・ハジダキスは日曜は駄目よのギリシャ人NYR&REはジュリアードでのロックバンドでブランデンブルクに歌詞をつけたレコードを出してた。

6 美術手帖のロック特集にプリペアド・ピアノによるMデュシャンのための音楽のソノシートがついててケージを知る アキは前出の悠治の妹。

7ソフトマシーンは元はヒッピーサイケロックだったがⅢからEジャズ化する。それでジャズを聴き出すと

8 年代は逆流してるのだがリアルタイムの音楽を聴いてる気分だった。

9 ラウンドミッドナイトインプログレスという30cm45回転盤を聽いて前衛音楽だと思った。

10はリアルタイムのジャズでサラヴァレーベルではナナvのビリンバウを聽いて!!したもんだった。

11 もちリアルタイムのプライムタイムと50年代のカルテットとのSF的ブッキング!

12 アメリカンクラブェからのファースト この後セントラルパークライブでGエバンスが大絶賛する。

13 ザッパの生前最後のアルバム93年ザッパに始めまったのでザッパで終ろう。

トリビア13

1 次のいたち野郎は国内盤が発売されたB面1曲目はエリックドルフィーメモリアルバーベキューというタイトル。

2 ヘアー アクエリアス グッドモーニングスターシャイン イージーツゥービーハード レッツザサンシャインインなどのヒットが沢山生まれた。

3 ウォルターカーロスは後に性転換してウェンディと変わる。(故人)

4 グールドとグルダは私の時代には単なるピアニストでなくカルトヒーローだった。

5 NYR&REのリーダーのMケイメンはロス5輪の音楽監督 クラプトンをソロイストにしてギターコンチェルトを作曲。

6 ケージはサティを同時代人だと考えてた。 高橋兄妹もサティアルバムを沢山だしてる。

7 ソフトマシーンとはバローズの小説のタイトル。

8 またはRカークかプーサン、それじゃただの好き嫌いになってしまうか。

9 デビューしたてのディランがモンクにフォークをやってるというとモンクは我々は皆フォーク(民衆)音楽だ。といった。

10 同時代ではAシップのヤスミヤ

ブラックウーマンやDチェリーのミューが鮮烈だった。

11 2007にコールマンはピューリッツァー賞を貰った。2016にはヘンリースレッドギル。ジャズでは3人目。

12 ピアソラのラストアルバムはバンドネオンコンチェルトで指揮者は5のハジダキス。

13 ザッパは死後もレコードは沢山でている。ピアソラほどではないがクラッシク畑でも取り上げられている。

By 山本実

Master’s comment notice

山本さんはこの企画の発案者である。groovy時代からの常連でlazyの内装を担当してくれた人でもある。博覧強記のリスナーでラインナップからもそれが分かる。

我が青春の15枚

昔レコード芸術という月刊紙が発行されていてその中に「我が人生の15枚」みたいな印象に残っているレコードを時系列で紹介するコーナーが有ったらしい。著名アーティストが毎月掲載されていてクラッシックの大御所がjazzのアルバムばっかり聴いていたりする。意外な面が診れて面白いのでブログでやってみたらどうかと言う提案が有った。トップバッターはライブレポートを担当している牛さんにお願いした。

1960年代中期

1.のっぽのサリー(ザ・ビートルズ)※1966年、初めて買ったレコード

2.ダイヤモンド・ヘッドほか3曲(ザ・ベンチャーズ)※33回転のお得用ドーナツ盤

3.花はどこへ行ったほか3曲(PPM)※33回転のお得用ドーナツ盤

4.帰ってきたヨッパライ(ザ・フォーク・クルセイダース)

5.青い影(プロコルハルム)

1970年代前期(LP時代)

6.ライブ・クリームⅡ ※ホワイト・ルームほか収録

7.原子心母(ピンク・フロイド)

8.フォー・ウェイ・ストリート(CSN&YのLIVE盤)

9.イート・ア・ピーチ(オールマン・ブラザース・バンド)

10.ザ・ペンタングル( ザ・ペンタングル)

11.プラネット・ウェイブ(ボブ・ディラン)

12.ツェッペリンⅡ(レッド・ツェッペリン)

13.魂の道のり(ヴァン・モリソンのLIVE盤)

14.ロック・オブ・エイジズ(ザ・バンドのLIVE盤)

1970年代中後期以降

15.(ほぼJAZZ、他の分野は僅かしか聴いていない)

Master’s comment notice

これは面白いラインナップになった。今ではjazzに一家言を持っている牛さんが選んだアルバムがフォーク、ロックばかりになった。僕も同じ世代なので知らないアルバムはない。何がきっかけでjazzの一本打法になったのだろうか。

追悼 臼庭潤

8月19日臼庭潤の13回忌である。牛さんとjazz roots 臼庭Tシャツの正装で2010年8月9日のat lazybird音源を聴く。伝説の田中朋子5である。田中朋子、臼庭潤、津村和彦、米木康志、セシル・モンロー・・・。既に3人が鬼籍に入っている。現在田中朋子は指のリュウマチに悩まされながら活動をしている。米木もコロナに感染し療養中であった。だからこそこの日の燃えに燃えた演奏をいとおしく思うのである。このCD何度聞いただろうか・・・・もう傷んで音飛びがするが聴けるところまで聴いた。1曲目ベラクルーズ。臼庭のフレーズは完全に歌える。田中朋子も生涯のベスト演奏をしている。臼庭を生で初めて聴いたのは古澤さんのツァーであった。・・・らしい。臼庭には悪いがこの時の印象があまりない。はっきり覚えているのは渋谷オーケストラである。だがこの時もサックス陣には松風さんや峰さんもいるのであまり期待はしていなかった。ところが魅せられてしまった。良く歌って楽しいとサックスと感じた。それから頻繁に来てもらうようになった。当時僕が主催していたjazz幼稚園のゲストでもよくやってもらった。臼庭とは込み入った音楽の話をすることはあまりなかった。何か照れていると感じた。それで打ち上げでは牛さんも交えて3人で他の人からは白い目で見られながら延々と駄洒落を言い合う事となった。それでも心は通じていた。臼庭は世界中の中でライブレコーディングの場所としてLazyを選んでくれたのだから。

合掌

「朝日のあたる家」問題

jazzの歴史に言及した本に「朝日のあたる家」について述べた一節が有った。僕は中学生の時にフォークソングやっていてこの曲は歌ったことが有る。ラジオから流れるジョーン・バエズの歌で覚えた。ボブ・ディランも歌っていたらしいがあまり記憶がない。jazzを聴く様になった今はニーナ・シモンの名唱も知っているがジョーン・バエズの後はアニマルズがヒットさせたのでエリック・バートンの歌で甦ってくる。問題はこの歌の歌詞である。

There is a house in New Orleans

they call it the Rising Sun

And it’s been the ruin of many a poor girl

And me ,Oh God ,i’m One

口ずさむとこの辺の歌詞までは出てくる。歌詞は出てくる意味など分かってはいなかった。ニューオリンズの売春宿に身を落とした女性の歌である。はっきり言ってニキビ面の中学生には分かるはずもない世界である。だがジョーン・バエズの透き通るような歌声に騙されて歌っていた。アニマルズのバージョンではmany a poor girl をmany a poor boyに替えて歌っていると言う事だ。確かめようと思ったが又LPが見つからない。この歌詞を替えることに事によって現在のジャニーズ問題同様の少年を対象にした売春行為との解釈も可能であるが「刑務所」での日常と解釈するのが定説になっている。

ではなぜ歌詞を替えたかと言う事である。元の歌詞ではBBCラジオでかけてもらえない為だとアニマルズのメンバーは答えている。ここからは受け売りである。ところがboyバージョンはアニマルズ以前にも有ったことが分かった。1932年、クラレンス・アシュリーという白人フォークシンガーに寄ってレコーディングされている。その理由は二つあって元々girl バージョンとboyバージョンが有ったこと、もう一つは禁欲主義を戒律とする保守派プロテスタントによって売春を示唆する歌詞が忌避されていたと言う事である。ここにアメリカ社会の構造が見えてくる。wasp対非waspの格差である。ジョーン・バエズはメキシコ移民の末裔で非wasp、アニマルズはガチのwaspルーツ、英国白人バンドである。

この曲をキャンディーズが解散コンサートで歌っている。蘭ちゃんが語りを入れている。「一人ぼっちの私はニューオリンズにある一軒の家を訪れた。娼家だった・・・・」だがキャンデーズが歌った歌った歌詞はboyであった。「普通に戻りたい」娘が歌う歌でもないし何万人いたかは忘れたがそんなことを気にしていたフアンなどいたはずもない。

池田篤のface bookより

次の文章は池田篤のFace bookからの抜粋とそれに対する松島のコメントである。良い演奏の時は得てして平易な言葉でも通ずる。僕自身もいい企画をしたと言う思いで心がポカポカするのである。

札幌北24条 Lazy Bird にて、トランペッター 松島啓之くんと共に4日間演奏しました。まっちゃんの素晴らしさを再確認しました。彼は本当の意味でアンサンブルのできる人。テーマを吹いているだけで楽しくなれるし、少々リズムやピッチがずれても、いつも音楽が前に向かっているから全く問題ない。そしてお互いのソロの時間でさえもアンサンブルになっていると感じました。

4日間で3バンド、他のメンバーの方々からもジャズに対する熱い思いがひしひしと伝わってきて、本当に楽しく充実した日々でした。

吉田さん、いつもありがとうございます!

松島 啓之

池田さん、嬉しい御言葉をどうも有り難うございます。

とても楽しく貴重な4日間でした。

最終日も頑張ってきます!!

追記

池田の僕に対する感謝の言葉は捏造ではないかと言う輩が必ずいる。この公文書が捏造であるなら大臣もマスターも辞める。

Jazz紳士交遊録vol27 若井俊也

俊也の持つ記録で多分破られることのないものにlazy年間最多演奏回数がある。一年に54回だったと思う。勿論嫌いなミュージシャンを呼ぶ訳はない。イントロのセッションホストを長くやっているので若いミュージシャンを良く知っている。俊也に託して若いミュージシャンを紹介してもらおうと考えた時期があったのだ。西村匠平、山田玲、田中奈緒子、北島佳乃子は俊也の紹介である。その流れが今でもつながっている。レギュラーグループをメインに前後で札幌のミュージシャン、学生、社会人とのセッションもやってもらう。すると簡単に1週間くらいになってしまう。明日から1週間やってもらうが今年初めての来札だ。俊也も忙しい。時々声をかけているのだがスケジュールが合わなかった。東京から来る仲間が「俊也が今年まだ行っていないですけど」という直訴の伝言を携えてやってくる。明日から1週間たっぷり可愛がってやろうと思う。俊也のベースは音がでかい。だが伸びる音なのでよく聞き取れる。珠也に言わせれば「無駄に音がでかい」と評していた時期があった。米木も音がでかい。二人の違いは例えばこちらは鳩バスで都内観光をしたいと思っている。米木号に乗ると希望していないのに宇宙まで連れて行かれることがある。俊也号は隠れた観光名所を巡りつつ最高の都内観光を提供してくれる。希望すれば防衛相経由で国葬会場にも連れて行ってくれるはずだ。俊也は楽器の習熟度が異常に速い。初めてベースを触ってから3か月後にはプロとして活動している。その天才性を感じた時があった。音楽を聴いている時ではない。将棋をしたことが有った。5.6手指すと大体棋力が分かる。俊也は全く序盤の定跡を知らないのであった。僕は「羽生の頭脳」という定跡本を完璧に頭に叩き込んでいるのである。普通負けるはずがない。

ところが本には書いていない終盤になってから俊也は力を出すのである。その将棋1局の中で学習し進化するオミクロン株の様であった。その時相当に頭の回転が速いと感じた。兄貴若井優也の影響あって音楽理論も精通しているのかと思ったらそちらもド素人であった。耳だけを頼りに音楽性を伸ばしていった。俊也は出るところに出ると武闘派らしいがここではいたって優しい。学生にも親切だ。全国を回るとここで知り合った学生が顔を出してくれるという。俊也の人柄である。そうやって若いフアンを増やしてほしいと思っている。今回のメインは田中奈緒子とLUNAのセットである。大輪の花二輪、・・・咲かすも枯らすもお客様次第。

11days 総括

ビートルズの曲に8days a weekと言う曲がある。それよりも多い「一週間に十日こい」という五月みどりの歌もあるが今回はそれよりも多い11daysであった。

東京の若手三嶋トリオともう大御所と呼ばれてもおかしくない松島、央紹との2daysを軸に晩夏の11日公演が終わった。僕は夏の甲子園を戦い抜いた高校球児の様に店で立ち尽くした。

砂はないのでごみを持ち帰った。あまり金銭的なことを言うべきではないと思うが東京から5人呼ぶとどう転んでも黒字になることはない。赤字を出来るだけ抑えることに店の存続が掛かっている。今回もライブCDRを購入いただくことで多くの方に支えてもらった。本当にありがとうございました。音源は公式記録員である牛さんが一枚ずつ煎餅を焼く様に制作中の筈である。しばらくお待ちいただきたい。9月3日のクインテットはlazyライブ史上最高の部類に位置付けられる演奏であった。何人かのお客さんから企画してくれてありがとうございますと言われた。フロントの二人も凄かったがバックのトリオが最終日と言う事もあって気合が漲っていた。演奏が終わって三嶋が「二人とやらせてもらってトリオの問題点が判ってきました」と言った。そのセリフが聞けただけで今回やって良かったと思うのである。ボーカルのナミさんも客席を埋めてくれた。ナミさんも三嶋トリオで東京でやれる関係性もできた。最終日の学生も頑張ってくれた。央紹から暖かい励ましの言葉もかけてもらっていたようだ。コロナは第7波であるが10月本山禎朗、池田篤をメインに7daysの第8波がやってくる。僕はもう物はあまりほしくはない。やって良かったという記憶をミルフィーユの重ねその一部をお客さんと共有したいと考えている。

Jazz紳士交遊録vol26 臼庭潤

8月19日は臼庭の命日にあたる。もう11年になる。正面には臼庭がここでライブレコーディングしてくれたアルバム「live at lazy bird」のポスターが貼られている。時々その時の情景、僕が主催していたjazz幼稚園というワークショップに参加してもらった時のことを思い出す。豪快なトーンの裏に繊細な感性が見え隠れしていた。それを隠すかのように打ち上げでは僕と牛さんと三人で朝まで駄洒落バトルを繰り広げていた。本当にやさしい奴だった。臼庭のHPは今も残っている。妹の綾子さんが管理していて毎年命日に未発表音源をUPしている。是非聴いていただきたい。

山下洋輔トリオ再乱入

最近、早稲田構内で1969年の山下洋輔トリオの演奏を再現するという企画があった。発起人が村上春樹であると言う事も含めて意外な感じがした。1969年は学生運動が収束に向かう年であってどの大学も学内は騒然としていた。安田講堂が陥落し、三島由紀夫が東大全共闘の誘いに応じ単身対話集会に参加した。このやり取りはドキュメント映画になっている。のちに東大総長になる文学部部長であった林健太郎氏は5日間にわたり学生に監禁され一歩も引かず対話し続けた。この方が米木の奥さんの叔父にあたるのを知ったのはずいぶん後の事になる。早稲田構内も各棟が違うセクトに占拠され何かあれば一触即発といった状況であった。映画「ノールウェーの森」にはその一端が映し出されている。そんな早稲田構内で山下洋輔トリオが演奏する。当時の仕掛け人は田原総一郎でドキュメント化されテレビで放映された。対立するセクトの中での演奏は空気が張り詰めているのが分かった。この演奏で山下洋輔は反体制派の象徴として持ち上げられ時代の寵児になった。このレッテルがその後の山下洋輔に負担をかけることになる。ドラーマーの森山威夫もトリオ脱退後、自分のグループで来た時には「あれは音楽ではないと思った」と何度も発言している。以外に思った山下サイドの話だ。

村上春樹はピーターキャットというjazz喫茶を国分寺でやっていた。いつもカウンターの隅っこで原稿を書いていたと米木に聞いた。村上春樹の小説によく引用されるミュージシャンはスタン・ゲッツである。後エピソードとしてニューヨークでトミー・フラナガンのライブに行った時「スタークロストラバァー」を聞きたいと思っていたらそのメロディーが流れてきてびっくりしたと書いている。そして日本人アーティストで好みなのは大西順子と佐山雅弘である。

大体音楽の趣味が分かろうというものだ。僕は全作品読んでいるが山下洋輔さんやセシル・テイラー、アルバート・アイラーについて書いているものを知らない。それで山下さんを担ぎ出したと言う事が意外に思った。

閉塞したこの時代に風穴を開ける音楽を・・・・という主旨らしい。本人の弁である

Jazz紳士交遊録vol25 井上淑彦

8月5日の正午のNHKニュースで統一教会と自民党の関係が初めて流れた。最後の項目で其れも議員の発言をそのまま流すだけの2分ほどの時間で何のコメントもない。元NHK会長籾井会長が嘗て「政府が白と言ったものを頃と言うわけにはいかない」と発言して国民から受信料を徴収しながら政府広報になり下がった伝統を引き継いでいる。NHKしか見てない人がいるとしたら福田政調会長の発言「何をそんなに騒いでいるのか分からない」を真に受けるかもしれない。このセリフを聴いた時沢尻エリカの名セリフ「べつに・・・」を思い出した。

おいおい、NHKと井上何の関係があるのだと言われるかもしれない。僕はNHKのニュースを聞くと井上を想い出すパブロフの犬に近い。その種明かしは最後にする。

井上は2015年膵臓がんで既に鬼籍に入っている。僕が引き継ぐことになるGROOVYのマスターが森山威夫さんのグループをよく呼んでいたので若い時から知っている。最初に来てもらったのはベースのチンさんのグループで40年ほど前になる。そのグループにはその後も付き合う事になる秋山一将、セシル・モンロー、内田浩誠がいた。セシルと内田も鬼籍に入っている。(セシルが鬼籍に入ると書くと宗教上の違和感を感ずるが置いておく)

井上はキャノンボールやロリンズに影響を受けたとしているが知り合った時はクールに燃える領域に入っていると感じた。ボブ・ミンツァーについて熱く語っていたのを想い出す。

井上と面識ができたので藤原幹典と二管で来てもらえる企画を考えた。その時点ではもう活動していなかった金井英人さんのquintetを再結成してもらう事であった。井上の尽力で一日だけの札幌公演が実現した。金井さんは厳しい人と聞いていたが僕に対しては温厚な好々爺的にふるまってくれた。リクエストがあるかと聞かれた。僕は基本的にリクエストをしない。金井さんは「アランフェスなんかやったほういいですか」と聞いてくれた。スリー・ブラインド・マイスレーベルの名盤に入っている。せっかくなのでお願いした。後は十八番のミンガスの曲が多かった。それが縁で井上には新しいグループを組んだら必ず札幌に来てもらう様になった。そして札幌のメンバーともセッションをやってもらう事になる。その中でいくつか事件があった。チュニジアの夜をやっている時である。後テーマに入る前のダーバダ・ダーバダダバダダと言うリフを繰り返し盛り上げている時ドラムのT山がテーマに入る前に曲を終わらせてしまった。井上はMCで「終わってしまいました」と言っている。T山は全く気が付かず次の曲の譜面を用意している。次の瞬間冷たい視線に気が付き事の重大性に気が付き冷や汗が流れたという。同じ日ギターのO本さんがソロを弾いている時井上がO本さんに何度か話しかけてO本さんもそれに答えている。構成確認の話ではないのは何となく分かる。打上で聞いてみた。

「ギター高い・・・」

「そんなに、高くないです」

「ギター高いよ」

「安物です」

O本さんはソロ中に何で井上がギターの値段を聞くのかと思ったという。ピッチの話である。それに気が付いた時O本さんも冷や汗が流れたという。その二本立ての話を聞いた時僕も冷や汗を感じた。井上は音楽的にもロリンズの影響を受けたが時々雲隠れをするところもロリンズに似ている。その原因はロリンズとは違うが音楽的ではないことも含まれると知ったのは後の事である。佐山雅弘のバンドで一週間道内のツァーに付いて行ったこともある。池田篤、米木康志、村上ポンタ、そして井上である。引率者としては大変だった。1週間一緒に居ると人間性も見えてくる。井上のかっこ悪い所も見てしまった。池田が学生の頃井上にサックスを習っていた。一切指導料は受け取らなかったという。米木も二人とも全く無名の時アケタの店でセッションを重ねていたらしい。井上のグループで米木にも何度か来てもらった。アントワー・ルーニーをやる予定だった時がある。折しも9・11事件と重なりアントワーが出国できなくなった。米木と相談して僕が希望する3人のサックスプレイャーが空いている場合だけやることにした。幸い井上だけ空いていた。井上もベースが米木ならやると言ってくれた。二人の信頼感を感じた時だ。井上が何度目かの隠遁生活に入っている時グルービーの周年記念があった。僕は井上の事は念頭になかったが米木が僕が声かければ出てくるかもしれないよ・・・といった。「出てくれば俺一緒にやってもいいよ」と言ってくれた。だがその時は連絡が取れなかった。この話にはコーダが付く。米木は付け加えた。「井上と演奏するのはいいけど、打ち上げは出来るだけ短くして」

何でと聞いた。「あいつの話は型どおりでNHKのニュースと一緒でつまらないんだよ」

確かに洒落は全く通じない。打上の乾杯の時紙コップを出すと不機嫌になると米木から聞いた。試してみた。他の面々にはグラスを出し井上だけ紙コップにしてみた。「何これー」と定番のNHK的な反応をした。米木は「だろう・・・」と言う顔をして笑っていた。

これがNHKのニュースを見ると井上を想い出す理由である。

付記

僕は横浜の街に憧れがあった。矢作俊彦の小説に出てくる街並みをくまなく歩いてみたいと思っていた。最初の勤務地は千葉であったが休みの日横浜まで出かけ石川町で国電を降り関内、桜木町、元町を歩き回っていた。元町のアーケード街狭い階段を上ってみた。登りきったところを右に行くと横浜高校があった。まだ松坂大輔はいない。ロッテに行った愛甲の時代だったろうか・・・・

海の方に戻り先ほどの石階段を通り過ぎると民家があった。そこをもう少し行くとフェリス女学院。深呼吸すると海の香りと「夜間飛行」の様な上品な香水の香りがした。もう少し行くと外人墓地と港が見えるガ丘公園である。問題はその民家である。その時から15年ほどたつ。僕は札幌勤務で東京に出張があった。折角なので前乗りで行って都内でライブを聴いてそのミュージシャンと飲みたいと思っていた。井上に連絡した。その日六本木のアルフィーで演奏があるが車で行くので家で飲まないかと誘われた。甘えることにした。井上が横浜に住んでいるのは知っていた。着いて驚いた。たまたま15年前に知っていた民家だったのである。翌朝窓を空けるとフェリス女学院のテニスコートがあった。「ハイ」「ハーイ」という快活ではあるが上品な掛け声が聞こえてくる。暫く見とれて会議に遅れそうになった。

ケジメ

選挙が終わって意気消沈している時に山田玲がやって来た。日本の行く末を一市民として本当に心配しているが1週間音楽に逃げてしまえと思った。店の命運をかけてのレギュラーグループ初のクインテットである。変幻自在、圧倒的な印象を残して終えた。リズムセクションの古木佳祐と山田玲には前乗り、居残りをしてもらって札幌のミュージシャンとセッションもやってもらった。二人は日本のレジエンドのグループのバックもいくつか務め20代のバリバリのメンバーともセッションを重ねている。引き継ぐべきところは継承しそれを新しい感覚で処理している。札幌のメンバーがそれによって化学反応が起きるかどうかを見るのが僕のもう一つの楽しみである。その辺のところも色々書くこともあるがリハビリで取りあえず文章にしておく。

米木をめぐる冒険

村上春樹の初期3部作には元ネタがある。レイモンドチャンドラーの「ロング・グットバイ」である。ロング・グットバイにも元ネタがある。スコット・フィッツジエラルドの「グレート・ギャッビー」である。主人公とその友人の関係性の中で物語が成り立っている。ギャツビーは主人公とギャツビー、ロング・グットバイはフィリップ・マーロウとテリー・レノックス・・・・。村上春樹の初期3部作は僕と友人「ネズミ」の関係性で物語が紡がれていく。「羊をめぐる冒険」はその3作目にあたる。僕と米木の関係性がこれに似ているとふと思った。

米木に1週間来てもらっていた。米木はとにかく忙しい人だ。年金受給者の中では日本一忙しいはずである。今回のスケジュールを貰ったのも8カ月ほど前である。札幌のミュージシャンとやってもらうのが主眼である。レギュラーでやっている大石とスケジュールが合ったのは偶然である。僕は米木と40年ほど付き合っている。最初はレギュラーグループのライブを主宰するところから始まった。ある関係性ができたころから札幌のミュージシャンとやってもらうお願いをするようになった。当初はその人の音源を送り自分の意図を説明した手紙も書いた。最低限の礼儀と思っていた。ある時から、それは多少信任を得たころからだが「また。やってよ」「ああ、いいよ」と言うやり取りに替わっていった。いくつか条件があった。レギュラーグループで来ている時はそのライブで東京に返して・・・ということがまずあった。楽しいからレギュラーでやっていると言う事である。そのイメージで帰りたいと言う事であった。はっきり言うとセッションはレギュラーより楽しくないと言う事である。勿論大人なのでそんなことは言わない。「楽しかったよ、又やろうよ」と言う事になる。だがそういう危険な通奏低音が企画全体に流れていると言う事である。失敗した組み合わせもあった。その時はちゃんと誤っている。ではなぜ面白くないかという本質的な問題になる。米木は言う。上手い下手は関係ない・・・。そこにその人がいるかどうかだ・・・と。今回の1週間。初日が社会人Yとのデュオであった。米木は本当に楽しかった。今回来た甲斐があったとまで言った。言われたYも恐縮していた。僕はすべての日が前回より良かったと思っている。米木の言っていることが分かるまで聴き続けたいと思っているので今回もセッション卒業させてほしいとの申し出があったが「ダメ」といった。米木は凄いベーシストであるが器用ではない。そんなことは知っている。「毎日違うミュージシャンと違う曲やるのって大変なんだよ」と毎回言われる。そんなことも知っている。そんなことも知って頼む僕の考えも米木は知っているはずである。

BSTとBTS

「今日は一日BST三昧」と言うラジオ番組があった。・・・と思った。流石NHK、報道番組は政府の広報と化しているが時々良い番組を制作するときがある。BSTはblood、sweat&tears

の略で半世紀前に流行ったブラスロックグループの草分けで僕にとってはロックからジャズへの橋渡しをしてくれた重要なグループである。ライバルのシカゴの様にヒット曲は多くないが当時の腕利きのスタジオミュージシャンが集まって結成された進歩的なバンドであった。ランディ・ブレッカーやジョー・ヘンダーソンも在籍していたことが有る。一曲目には多分「スピニングホィール」が掛かるはずである。ラジオのスイッチを入れた。MCとゲストの雰囲気が何か違う。BSTを語る雰囲気ではないのである。一曲目が掛かった。ラップ調の曲で歌詞はハングル語の様だ。新聞の番組欄を見直す。BSTではなくBTSであった。そうだよなあと思う・・・。BSTでは一日は持たない。皆さんは御存じないと思うが世の中にはスマホと言う便利なものがあって知らないことは何でも教えてくれる。使用歴半年の僕は先生に教えを乞うようにスマホに話しかける。「BTSについて教えて」・・・出てくる出てくる色々な情報が・・・韓国の7人組グループで2021年のアメリカンミュージックアワードで3部門を制覇した人気ユニットであるらしい。写真も載っていたが見ためもかっこ良い。これも何かの縁である。暫く聴いてみることにした。少なくともラジオのスイッチを切りたくなるような音楽ではなかった。ハングル語で歌うヒップホップが妙な違和感を残し印象に残るのである。多分ハングル語はラップには適さない言語の筈である。それを克服して余りある何かがここにはある。ラジオなので映像はないがダンスもキレキレであるらしい。一昔前Jポップが東南アジアを席巻していたようにKポップが何倍のクオリティで世界を席巻しつつあると聞いた。それはあたかも日本の国力と韓国の国力の差を象徴しているかのようである。ジャーニーズ事務所のグループやAKBとは音楽のクオリティが違うと感じた。

せっかくBSTを想い出した。こんなヤクザな道に誘い込んだグループを半分怨みつつ、半分感謝しつつ明日は店でレコードを聴いてみよう。

バブルガムミュージック

日曜の夜村上春樹がDJを務める「村上RADIO」と言うラジオ番組がある。今週の特集は「bubble-gum music」。バブルガムブラザーズと言うグループもあるので何となく想像はつくがこういうジャンルがあることを初めて知った。68年から70年初期に流行したキャッチーなメロディ。シンプルなコード、能天気な歌詞のポッソングの総称だ。そのほとんどはプロデューサーのなんとかさんとシンガーソングライターのなんとかさんが制作したものであるらしい。こういうところでは知ったかぶりはしない。かかる曲は聴いたことが有るし、グループ名も何グループかは知っている。レコードは一枚も持ってはいない。だが知っている。と言う事はかなりヒットしたと言う事である。時代はベトナム戦争があり大学紛争があり、激動の時代である。音楽界はジミヘンやドアーズやツェツペリンなどアート志向の音楽が主流だと思っていた。ところがヒットしていたのはバブルガムミュージックだったのである。その落差に改めて驚く。一曲目がかかった。「何とか」の「何とか」と言う曲であった。村上春樹は曲紹介で何度も念をおす。「本当に軽薄な曲ですから・・・」どう考えてもこの辺の音楽が重要と考えてかけているとは思えない。1910フルーツガムカンパニー、アーチーズ、オハイオエクスプレス、50年以上前の音楽であるがよく覚えている。これらのグループは山谷の日雇いの様にかき集められたスタジオミュージシャンがフライドポテトを上げるように『一丁上がり』とヒット曲を量産していく。メガヒットしたグループはそのままレギュラーグループと化しワールドツァーにも駆り出される。1910フルーツガムカンパニーも来日したらしい。対バンはピンクフロイド。舌平目のムニエルに食べ放題のキャベツが付いてくるようなひどい組み合わせだ。いくら激動の時代とは言え「まあまあ、あまり肩ひじ張らないで楽しくやりましょうや」という人種は少なからず居ると言う事である。これはいい悪ではなく。事実である。本当に能天気な歌詞の曲があった。浜辺に座って綺麗な姉ちゃんの胸と尻を見ていりゃ最高さ・・・その時何万キロ離れた海岸には海兵隊が上陸している。村上春樹はジヤズの店を経営していたのでジャズは詳しい。一部のロックも詳しい。クラシックも詳しい。この種のポップス音楽に詳しいのは学生時代レコード店でバイトをしていたことによるらしい。

ロシアがウクライナを進行している時に何故「バブルガムミュージック」なのか。いつの時代も能天気な音楽は存在する。それは音楽における民主主義と呼んでよい。それとたまには気軽な音楽で気晴らしようよ。二つの意味で春樹さんは「バブルガムミュージック」を選んだのではと思っている

ライブレーポート代筆

レィジー公式記録員の牛さんが雪害で来店不能になり代わりに感じたことを書き留めておきたい。

山田丈造5daysが終わった。主催者の思惑としては2点ある。丈造に故郷に錦を飾ってほしい。ワンホーンで丈造のトランペット自体の進化状況を見極めたい。もう一点はレギュラーで動いてるベース古木佳祐とドラム山田玲のコンビネーションを味わいたいと言う事である。ここ数年まともなトランペットは松島啓之しか聴いたことがない。ステージにトランぺッターが立つとパブロフの犬の様に松島の音色が思い浮かんでしまう。ハードルは高い。ここ何回かの丈造は楽器そのものが鳴っている気がした。早いパッセージを吹いてもペラペラがない。丈造自身でワンホーンでやることはあまり無いという。サウンドが作りずらいと言う事であった。そういえばtpのレジエンドのアルバムは少ない。リー・モーガンは「キャンディ」一枚。マイルスも少ない。ガレスピーは思い浮かばない。言いたいことは分かる。ワンホーンが多くなるのはチャールス・トリバーや日野皓正が出てきてからだ。新主流派の流れに即応している。第一トランペットは唇に負担がかかる。一人で吹き切るのは大変だ。まして5日も続くと水蛸に唇を吸い続けられる状態になる。知らんけど・・・。「自分のグループをワンホーンでやり続ける松島さんは凄い」と丈造も賞賛していた。

リズムセクションの二人は大野俊三さんとか山口真文さんの様な大御所のバックを務めながら同じ世代の人間とギグを重ねている。年長者の芸を引き継ぎながら同世代の息吹を吹き込むと言った理想的な活動をしている。それで二人とも引っ張りだこだ。勿論丈造Gのリズムセクションでもある。何が起きても拾えあえる信頼関係が聴いていても判る。インからアウトまで変幻自在である。又この二人のコンビネーションを聴きたくなり山田玲のリーダーグループ「ケジメコレクィブ」を7月に呼ぶ約束をしてしまった。