初めて魚返を聴いたのは「一哲バンド」だった。恥ずかしながら、その名を目にした時は読み方すら分からなかったのを覚えている。それ以来、彼は頻繁に来演を重ね、着実に大勢の心を掴んで今日に至っている。このアルバムは昨年(2,024年)にリリースされたものであるが、魚返のこの時点での集大成であると同時に、今後の演奏活動向けた通過点として重要作だという印象を受けた。彼のライブ演奏を何度も聴いているので、そのクオリティーの高さには、幾度も膝を打ってきた。だが本作を聴いていると、まだまだ奥の奥があるなと思わされたのである。それを陶芸に喩えるなら、窯入れ前の見栄えに心を動かされていて、過熱に耐えて艶出しされた段階まで踏み込めていなかったのではないかというようなことだ。これには割かし心地よい冷水を浴びせられた。それ相応の揺さぶりに遭うハメになったが、落ち着きを取り戻して言うと、これは魚返の音楽的資質とこれまでの音楽体験とが一体的に凝縮されたもので、彼の理想に叶うものになったと思うのである。そして付け加えるべきは、共演している高橋陸(b)と中村海斗(ds)の見事なサポートだ。彼らがいたからこそ魚返が思い描いていた狙いどころを、より鮮やかに「照らす」ことに成功したと思うのだ。このアルバムからは、清流を基調としながら急流や激流、少々の乱流にも向き合わされることになる。この流れに乗っかってしまえば、最後まで聴き届けなければならない。ここには11曲収録されているが、筆者はひと塊の組曲のように聴いた。本作は一時の話題作ではなく、後々まで聴き継がれて行くような気がする。この推薦盤の先行きを楽しみにしている。

今年の3月のこと、「このアルバムのトリオをレイジーでやりたい」、そう言っていたのはベースの高橋陸だ。はて?ドナリィことやら。 (M・Flanagan)

カテゴリー: ディスクレビュー by牛さん

池田 篤 最新作『Taste Of Tears』

このアルバムを聴いて、短期間のうちに音楽遊泳した。ことの発端は本作がスタンダード曲のコード進行をもとに池田が新たな旋律を乗せるというコンセプトにある。こうした”替え歌”と称される曲作りは珍しいことではないにせよ、特異なのはその手法を徹底する形で1枚に纏められてるいることにある。このことによって池田が作った曲ごとに原曲は何だろうという思考回路が作動してしまったのである。これは十分予想できたことであるが、どうも快適な座り心地が得られていない感じを伴うものであった。腑に落ちぬままCDプレイヤーの「▷」を何度か押していると、原曲のことが気にならなくなっていったのである。聴けば聴くほど池田が作くった旋律と原曲のコード進行との関連が後方に引いてしまったようなのだ。この辺りまで来て、本作は池田の演奏蓄積と貯め込んだ曲作りのアイディアが一つのアルバムに凝縮されたことだけ押さえておけばよく、それ以上のことは必用ないという思いに至った。その途端、本作は筆者にとって原曲から独立した池田のオリジナル最新作『Taste Of Tears』となったのである。これで手打ちだ。このアルバムには円熟の自作を悠然と奏でる池田がいる。じっくり聴き込んで頂きたい。

ここで近ごろ頻繁に見聞きする用語を使わせていただくと、このアルバムで池田はスタンダードのコード・チェンジと”ディール”したのだろう。だが池田に自己優位を目的とするような狡猾さはない。あるのは伝統に敬意を表し、その純度の高さを維持する彼の意思の強さである。かくして池田が工夫心を注ぎ込んだ『Taste Of Tears』は、いたずらに刺激を煽ることのない正統な意欲作になったのである。いま本文を締めるに当たって聴き直しているが、どうしたことか、再び原曲が気になってきた。このままだと、ひと月先は一体どんな聴き方になっているのか予測不能だ。そのひと月先にはレイジーの周年記念ライブが開催される。名だたるあの人この人、その中に『Taste Of Tears』のクリエイター池田が参加している。

(M・Flanagan)

田中朋子SEXTET 『VEGA』

Mr Y

Requiem

昨年、田中朋子さんのレコーディング計画が持ち上げっているのを耳にした時、何か安堵のようなものを感じたのを思い出す。この感慨は前作『SAKURARAN』からかなりの年数が経過していたということよりも、残すべきを残しておいて欲しいという思いが繋がったことによるものだ。収録されているのは、全て朋子さんのオリジナルである。取って置きの曲が順番待ちしているだろうから、厳選するのは一苦労だったと想像する。いよいよ本作『VEGA』を聴いてみた。ホットでスリリングな演奏もあるのだが、それですらも、しみじみ感が押し寄せて来た。思い返すと、朋子さんを初めて聴いてから30年を優に超えてしまっている。こういう経過から様々な演奏光景が去来してしまい、感傷を上手く制止できなくなってしまった。くじけずに更に何度か聴き進めていくと、これは彼女のこれまでの楽曲の集大成であるという思いが募ってきた。田中朋子さんの自作スタンダード集と言い換えてもよい。筆者は更地を見て何が建っていたのか思い出せない程度の少量メモリーしか持ち合わせていないが、朋子さんの曲はおいそれと忘れられるものではない。少し個人的な思いに引きずられてしまっている。しかし本文のミッションは、飽くまでリリース記念に寄せたものの筈だ。従って本作について語らなければならない。略説してみよう。先ずは管2人を入れた意欲的なsextet編成であることが注目される。奥野はアルト・フルート・バリトンの3管を駆使していて、菅原のトロンボーンとうねりながら調和していくところは聴き応えがあり、この編成のワイドな展開に十分貢献している。重鎮岡本さんはこの日に懸ける意気込みが並々ならぬようで、時折アウトしてはセーフをもぎ取る執念のプレイを披露している。気鋭の斎藤はベイシストとして抜群のバランス感覚があり、ここでもクオリティーの高さを如何なく発揮していて頼もしい。そして今や要人となっている一哲の臨機応変な対応がサウンドを一段二段底上げしていっているといった具合である。これはライブを収録(@COO)したものなので、会場の雰囲気やメンバーがすぐそこで互角に渡り合っている生々しい様子が伝わってくる。動に静にこの記念すべき一枚には余分な演出など見当たらないない。それは真実に近づこうとする朋子さんの一念の強さによるものに違いない。本作を何と称したらよいか。候補多数のところ独断で「納得盤」としておきたい。朋子さん、まだまだやってよ。

(M・Flanagan)

master’s comment notice

牛さんの紹介文がそろった。試聴可能となるのは3月初旬の予定である。トピック欄でも紹介しているが地方発送も承っている。HPライブ予約欄から申込みいただきたい¥3000

Johnny・Hodges & Wild Bill Davis『Joe’s Blues』

名盤・迷盤・想い出盤

もう20数年前のことになるのだが、Lazyの前身Groovyで確か「Back To Back」がかかった時に、マスターと『ホッジス、いいですねぇ』と言葉を交わしたことを思い出したのである。ジョニー・ホッジスは、エリントン楽団の花形プレイヤーとして高名であるとともに、ビッグ・バンド以外の仕事も程よく残している。だが知名度の割りに殆んど巷のJazz談義に出てこない。これは例えば、新譜情報を提供するという重要な役割を担ってきた音楽ジャーナリズムが、その一方で手っ取り早く読者の気を引きそうな特集を常態化するという持病を手当しなかったことと無縁では無いように思われる。しかしジャーナリズムの定番路線がマンネリを来していたとしても、一定の支持を得ていたとすれば、ホッジスにとっては風向きはよくない。そうではあっても、細々と「コーヒー1杯のジャズ」に身を寄せてきたファン達は、おそらく”自分だけ名盤”を持っていて、それが筆者にとってホッジスものだったりする。彼を聴いていると、何の身構えなしに「これがジャズだよなぁ」と呟いてしまうような世界に導かれる。

どれにするか迷った挙句の本選定盤についてはどうであろうか。ここにはスイング感や歌心が溢れていて、とり分け彼の艶やかな音色とブルース・フィーリングには思わず引き込まれる。そこにビル・デイビス(org)やグラント・グリーン(g)らが、ジワジワとグルーブを上塗りしていく。特別着飾ることはしていないのだが、彼らの普段着はたちまちアーシーで上等な見映えに化けてしまう。時代に惑わされないジャズの原風景を眺めている気分だ。この原風景を決して古臭い眺めと言ってはならないのだ。ホッジスは新時代に打って出る野心家の作品群の中に埋もれてしまい兼ねないと思われがちだろう。仮にそうだとしても、彼が容易には手に入れられないジャズの光源を堅持した偉人であることを疑うことはできない。

ひとつマイナーな蛇足を付け加える。昨年、頭の中が音楽バラエティー状態の柳沼(ds)と話していたとき、「どんな人が好きですか」と問われ、「ホッジスなんかがいいねぇ」と応じてしまったことも本盤を採り上げた動機になっている。

(JAZZ放談員)

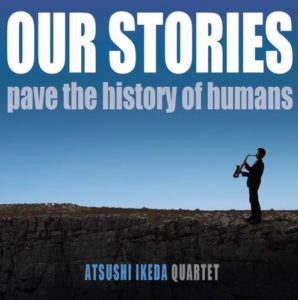

池田篤Quartet『OUR STORIES』

これは池田篤の最新作であるが、最初はいくらか面食らった。喩えていえば長時間と短時間は、ある視点からは同質であると言っているからである。しかし、少しづつその謎が氷解してきたので、ここは一つ力を込めながら本盤を紹介する。池田によれば前作『Free Bird』は、彼が考える”最もジャズらしいジャズ”を希求したものであり、本作では”最も私らしいジャズ”を目指したという。周知のとおり池田は教鞭を執る立場にもあり、そこではジャズ史、より広くは音楽史について公論・持論を展開しているらしい。筆者は池田のLIVEおよび過去の作品群に接することしか出来ないので、そこで何が論じられているは知る由もないが、その一方で前述のように池田の作品作りには明確な動機が働いていることは知ることができる。この作品のモチーフは”人類史(Our Stories)”から”日々の私記(My Stories)”のようなものを含む二重構造になっている。謂わば人類年表の1行目、2行目・・・に思いを馳せつつ、それを見やる今の自分自身が素材となっているのだ。このアルバムで池田は何を射程圏に納めていたのか?ヒトの夜明けに相当する壮大な『Sapiens Suite』に始まりバンドの移動巡業、愛娘、著名な俳人である母上の一句、友人のこと、平和への思いなどがちぎり絵のように一体的に仕上げられている。つまり壮大なこと(長時間)と昨今の周辺事情(短時間)とを音楽的に等価と見なして纏めたのが本作だと言える。いつかのレイジーLIVEで太古のヒトへの関心についてチョコっと語っていたことを思い出しつつ、池田の飛んでる冒険心に繰り返し耳を傾け、筆者も「冒険者たち」の仲間に入れて貰うことにした。最初に4部構成の『Sapiens Suite』が来るのだが、厳かな出だしが蠢く何かを暗示するpart1、そこを起点として目くるめく展開してpart4の完結部に迫っていく。これは猿人からホモ・サピエンスに至る果てしない過程を組曲にしたもので、途方もない旅の始まりから人類が好奇心をもって世界各地に散らばっていくまでの躍動感を提示している。組曲が終わると、あっという間に現在の池田をめぐる冒険に転位していく。本作『OUR STORIES』とはこういう筋書で進行するのである。何度か聴き続けていると『Looking For Bird』という曲が無性に気になってきた。本アルバムの構想を借りて言うと、”Bird”との出会いは演奏家池田にとって原人の時代に該当する。そして幾段階を経た今日の池田はC・パーカーから分派したホモ・サピエンスになっていると読み替えることができる。『Our Stories』と『My Stories』を均衡させたのが本作だというのが筆者の見立てだ。独りよがりに走ってしまったが、この作品には肩肘を張らせるような難解さはなく、寧ろそんなことに手を出さぬ池田の懐の深さを味わえる力みのない力作に仕上がっている。

何だかんだ結局10回くらい聴いてしまった。いまの池田にボブ・ディランさながら「派手に吹かれて」しまっては困り果てるが、どの演奏においても全くそんなことにはなっていない。池田のアルバム作りの信念は「前作を超えるものを目指す」ということである。もし筆者がCDのオビに1行依頼されていたなら、「またまた池田の最高峰リリースなる!」としただろう。これが誇大広告などと言われる筋合いは何処にアル・ジャロウか。鉄壁のレギュラー・グループによる新たな代表作を是非とも聴いてみて候。

(M・Flanagan)

2024.5.16~ レイジー磊落祭り

5.16 .Push Trio 魚返明未(P)富樫マコト(b)西村匠平(ds)

Pushを率いているのは西村だが、この日は店側のプッシュにより魚返のオリジナルで固められ、彼が仕切るところとなっていた。魚返のオリジナルは、自身の目に残像として留まった光景や肌感覚として残ったことを創作動機としているものが多い。つまり具体的体験を曲として抽象化する方法である。このこと自体は珍しいこととは言えないが、演奏を聴いているうちに何やら魚返のイメージしているものが我々に乗り移るのを感じ始めるのだ。これは別の演奏家においても起きうることなのだが、魚返の場合は、聴き手のスクリーンに映像が忍び寄ってくることにおいて際立っており、特に内省的演奏に顕著だと思う。その一方で対照をなすのが夢遊しているかのように弾きまくる姿だ。とは言えこれは、不規則に散乱しているようなものではなく、西村のエモーションと終始歌い続ける富樫との見事な調和を実現しているというのが適切であろう。魚返はいつも強固な集中力を以て演奏に臨んでいるが、今回は店の提言が奏功して一種異様な成果をもたらした。何てったって僅か数日のうちに、ピアノの弦を2本も切ってしまったことがその証だ。これは被害届を出さないという貫禄の計らいで一件落着したそうである。ともあれ魚返という快人・怪人の二重面奏は.Pushに新たな1ページを書き込んだように思う。演奏曲はアンコール以外、全て魚返の自作。「もず」、「昨日の雨」、「かたすみ」、「照らす」、「アルコール・ジェル 」、「曇り空」、「ダンシング・イヤー・バッツ」、「ノーマル・テンパラチャー」、「夏の駅」、enc.「Who Cares( Gershwin)」。ご来店された方は曲名を見ながら改めて自分の映像をチェックしてみてはどうか。なお、魚返は4月に評判となっているニュー・アルバム『照らす』をリリースしているので、そちらにも熱い視線のほどを。

5.17 .Push 3 With松島啓之(tp)&石井ひなた(ts)

5.18 松島with ひなた&.Push(bass北垣響)

一夜明けてニヤ二夜だ。当代屈指の実力派トランペッターの松島の登場だ。何度も来演しているので、大勢のファンが待ちわびている。松島を聴く楽しみは、そのスピード感や正確無比なコントロールだったりするだろう。筆者にはもう一つの関心事がある。それは最初の音出しである。一瞬にして松島の世界を感ずるのである。ライブが終わるまでこの瞬時のことが支配しているように思えてならない。「終わりよければ全てよし」という言い回しがある。これとは逆に「最初良ければ全てよし」というのが筆者の松島像となっていて、裏切りに遭ったことはない。而して松島のライブの時は、毎回レイジーへの道すがら段階から最初の一音に向かって足が弾んでしまうのだ。一夜目は.Pushの曲が中心で、「Catch&Release」、「Vernal Days」、「Old Folks」、「Slow Boat To China」、「Wanabi 」、「Tiny Stone」、「いま」、「両毛線」、「Orla2」、「始発、朝焼け、5時散歩」。二夜目は松島の選曲による「Back To Dream」、「Here’s That Rainy Day」、「Darn That Dream」、「Out Of Another Kind」、「Treasure 」、「Have You Met Miss Jones?」、「Everything Happens To Me」、「Chimes」、「All The Things You Are」。松島はいつもながら晴れ晴れしい気分にさせてくれる。シルビー・バルタンならずとも「あなたのとりこ」と言ってしまいそうだ。そして付け加えておくべきは、富樫と石井ひなたの20代前半の二人のことだ。富樫の力量は実証済だが、歌い続ける秘訣を聞いてみた。幾つかのことを挙げながらその一つとして、ポップな演奏に参加していることが生きているとのことであった。ポップ曲で抜群のサポートをしていたウッズやロリンズを思い出すなぁ。もう一人の石井ひなたは、初めて聴く。彼は今回テナーだったが、並行してアルトとピアノもやっている。一つに絞る気はないそうだ。余談はさて置き、最初は乗り切れていない感じもしたが、この曲より次の曲、この日より次の日といった具合に見る見る上向きに前進を遂げている印象を受けた。若者って恐ろしいわ。石井ひなた、しゃらくさいことを言わぬ謙虚な人物だ。名前を覚えておいたほうが良さそうだ。

この時期、札幌の都心はライラック祭り期間中ったが最早関心はない。そこから幾分離れたレイジーにおいて、松島をはじめ共演者達によるWonderful!Wonderful!なパフォーマンスの磊落祭りに居合わせたことは誠に(ソニー)フォーチュンだった。シメシメ。

(M・Flanagan)

名盤・迷盤・想い出盤 Jim Hall『アランフェス協奏曲』

これは筆者がJazzを聴き始めた’70年代中期にリリースされ、わりかし話題となっていたと記憶している。さて、’70年代の空気は’60年代の余熱を引きずっていて、所謂モダン・ジャズや更に硬派なものが好まれる空気が充満していた。「会話厳禁」などと張り紙されているジャズ喫茶も散見された。巷には主張をばらまく語り手もいて、未熟者には口を挟む余地はなかったが、密かに参考にさせて貰っていた。他方この時期はフュージョンの勃興とも重なり、アコースティックとエレクトリックが交差するカオス繚乱の時代となっていた。今回の選定盤はCTIというレーベルのもので、当時このレーベルはややフュージョン寄りの企画ものを矢継ぎ早に発表していた。誤認を恐れずに言えば、腕達者なミュージシャンを組み合わせて、ひと儲けをネラっているような作品が多く、いま一つ腰の入った感じがしない印象があった。「アランフェス」という有名楽曲を持ち込んだ本作もその路線に沿ったものだったのかも知れない。しかし内容は充実していて、頻繁に聴いていた。加えて運よく来日したJ・ホール・トリオをナマ聴きできたことと、その時に本盤のタイトル曲が演奏されたことは想い出を色濃いものとした。こうした経過の助けもあってホールの作品を長年に亘り聴き続けることになっていったのである。本作にはC・ベイカー(tp)とホールとは非常に相性の良いP・デスモンド(as)が参加していて、さり気ないが実に効果的に絡み合っており聴きどころを演出している。それとは別に、とりわけ筆者はローランド・ハナ(p)の演奏に魅かれてしまい、その後、ハナのライブ(ジョルジュ・ムラーツ(b)とのデュオ)に足を運んだりするほどになっていった。物語は簡単には終わらない。そのおよそ10年後(’87年)くらいにLBマスターが関与したスーパー・ジャズ・トリオの一員としてハナが参加したコンサート(@道新会館)に行くことへと繋がったのである。放っておけばバラバラに終わりかねないPieceが思い掛けず新たなカタチを組み立ててくれた。それは偶然の成行きによるものであったかも知れないが、半分は恣意的に選択した必然のような気もする。本論に戻すが、この選定盤でのホールはどうだろう。いま聴き直してみて”まろやかな音色の達人”と片付けてしまうには余りに奥が深い。このギタリストはソロもバッキングも絶妙なほど無駄がないが、若い時はそれを読み切れていなかったように思う。バツの悪い話だが、街角の論客に惑わされたり聴き込み不足もあったろうが、今はそれら余分な荷物を下して本アルバムに向かうことができるようになってきたかなと感じている。彼の演奏は概して大げさではないが、そのフレーズは磨き抜かれていて、とりわけ心を動かされるのは彼の感受性と音が濃密に対応していることを思い知らされる瞬間だ。聴き手にとってはホールの技巧を一旦忘れて、その表現力を感じとることが遥かに重要だと思う。因みにここにはホール夫人が提供した趣味のいい曲(Answer Is Yes)が収録されており、筆者の”お気に入りに”格納してある。今回この名匠が残した数ある名盤の中から本盤選定の決め手となったのは何か。最近当ホーム・ページで拝見する”若き日の音楽広場”流に言わせて頂けば、これは我が青春の1枚であることに他ならないからである。

(JAZZ放談員)

master’s comment notice

このアルバムを選ぶことになった前振りを牛さんが書いてくれている。先日長沼タツルと斎藤里菜のduoがあった。アンコールでalone togetherを演奏したのだがタツルがJ・ホールとR・カーターのアルバムのことをしゃべった。それが牛さんの記憶のアーカイブに火をつけたようだ。牛さんはその昔学園祭にJ・ホールトリオを呼んだ経験がある。勿論本物である。

名盤・迷盤・想い出盤 Oscar Peterson Trio『シェークスピア・フェスティヴァル』

想像するに、ピーターソンを楽しめるようになるまで、かなりの年月を要したというジャズ・ファンは結構いるのではないか。筆者もその一人であることを認める。非の打ち処ろのないこのピアニストに戸惑う理由は夫々あるのだろうが、多くはこの人の完全無欠なことにその一因があるように思う。特に若いころは、ジャズの不健全さや混沌とした処に鼻を利かせたいと思うようなこともあり、それが見当たらないとなると、自然と離ればなれになるのかも知れない。とは言え、人は伊達に齢をとることばかりではない。かつては音数の多さで腹いっぱいと感じていたことも、今は聴きどころと捉えられるし、一方で彼は上質のバラードを数多く残している。ピーターソンは夥しい数の音源を残している。筆者はそれほど多くを所持しておらず、しかも1970年代以降のpablo盤は殆んど聴いていない。そういう貧弱な事情にあるとは言え、この1枚となると悩んでしまった。ここは戦うライブ・バーLBに敬意を表し、ライブ盤にすることを決め込んだ次第である。本作はベースR・ブラウン・ギターH・エリスのトリオであるが、三者とも全開で猛烈なスインガーぶりを発揮しており、豪快にドライブするものから寛いだものまでバランスがよく、飽きてるヒマがないというのが率直な感想だ。聴き進むほどにボリュームをがっつり上げてしまった。ピータソンもブラウンも文句なしだが、エリスの貢献を称えなくてはいけないだろう。この人はリーダー作において出来不出来のムラがあると感ずるが、ここでは彼の実力が余すことなく収められている。このアルバムが傑出したものになっているのは、エリスの寄与が奏功して白熱のインタープレイが描き出されているからではないか思うのである。本盤シメの最終曲「52番街のテーマ」を聴いていると、まぁよく3人とも指がもつれることなく、こんな統制乱れぬ高速コラボ出来ますねぇと言いたくなる。一度は聴いて頂きたいと思うが、何せこの名盤コーナーは書き手の自伝めいた推薦盤の意味合いが強く、客観性は甚だ怪しい。本格的な批評を知りたければ、豊富なデータと知見に基づく専門家の記述を当るのも良いかも知れないが、でもやっぱり聴いみることに真実を見つけようではないか。なおpablo盤は良識ある皆さんにお任せする。

最後に手前みそだが、蘇ってしまった蛇足で締めよう。多分20年くらい前のことだ。それはLazyの前身Groovyで12月にお客さん選抜の忘年会があった時のこと。そこには個々人のセンスらしきを確かめるクイズの時間が用意されてたのだ。その中に参集者からの2人対決という設定があり、設問は「何々と言えば誰?」というものだった。その時、筆者は「渋いドラマーと言えば誰?」という崖に立たされたのだ。即刻カウントが入り、間髪入れず2人一斉に答えねばならない。咄嗟に「エド・シグペン」と言ってしまった。場はキョトンとした。このシグペンさん、エリスの後任になった人である。何故シグペンさんと言ってしまったかと云えば、出かける前にピーターソン・トリオを聴いていたからだ。今般各種ピーターソンを聴き続けていて、あの時の光景が息を吹き返してきた。それに併せてシグペンさんと纏めて再開を果たすことが出来た。懐かしくも照れくさい話であるが、人間万事こんなもんだな。

(JAZZ放談員)

Master’s comment notice

ピータソンはNHKの音楽番組によく出ていたので小さいころから名前は知っていた。だがジャズのめり込むようになってもピータソンは後回しになっていた。牛さんも罹患していたピータソン症候群という心の病である。テクニックもある、歌心もある、強力にスイングする、どこが悪いのか・・・と詰め寄られてももじもじしてしまうのである。ところがある年になると普通に楽しめるようになる。分野は違うが大人になり切れない症状にピータパン症候群という病名がもある。

付記

牛さん20年前の忘年会の問題よく覚えていましたね。ここでは「渋いドラマー」の渋いが味噌である。問題が「ドラマーといえば」だとすると答えはエルビンとかマックス・ローチとかと答える回答者が多いが「渋い」をつけると回答者は迷うのである。牛さんはそこに引っかかったようである。相手は確かS原だった様な気がする。

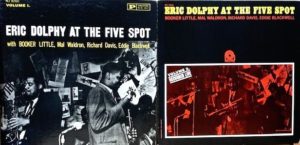

名盤・迷盤・想い出盤 Eric Dolphy『At The Five Spot Vol.&2』

名盤・迷盤・想い出盤 Eric Dolphy『At The Five Spot Vol.&2』

本盤は初めてのドルフィー体験だった。JAZZとの付き合いは日が浅い時のことだ。ドルフィーの音色に戸惑いながらも、このライブ・レコードが発散する熱気は忘れられない。よくあることだが聴いていれば慣れてくるものだ。この慣れは先入観が醸成されるという厄介な面もあり、用心しなければならない。さてドルフィーのリーダー作は、押しなべて評価が高いが、ドルフィーと言えば、真っ先にこの作品を思い浮かべる。しかもこの「Five Spot」はドルフィーの最上位に属すると言われ、特に、Vol.1が一般的に高評価を得ている。ただこのLIVE演奏の全貌を掴むためにも、Vol.2(「Aggression」と「Like Someone In Love」)まで一気に聴いてみることをお薦めしたい。5人の独立した個性が交錯するこのアルバムは、スピーカー越しに、目の前で演奏しているかのような錯覚に浸ることを可能にしている。会場にはさほど大勢が詰めかけたとは思えないが、これはレコーデイングされたことによって歴史的な共有財産となり、その残高は増加こそすれ減少することはないだろう。かくして本稿は無難なエンディングに向かう。だが、ここからがいけない。折角のドルフィーという余勢に押されて、他のアルバムを聴いてみようという誘惑に駆られ、日頃の単発聴きをうっちゃって、立て続けに彼の作品を聴いてみることにした。すると、かつて彼から受けた異質の重力空間に引き込まれるような軽い船酔い感覚が、今は薄れてしまっていることに気が付いた。ドルフィーに限らず、これは必ずしも好ましい兆候ではない。何故なら、新たな発見の芽を摘んでしまい兼ねないからだ。一概には言えないが、多くのアルバムにおいてよくよく聴いていれば新たな発見が間々あるのだ。それはともあれ事態が悪化したのは固め聴きしている内に、エリック・ドルフィーとは何者なのかと思い始めたあたりからだ。というのは、彼に多大な影響を与えたとされるパーカーやオーネットのことが気になり始めたのだ。この流れは幾度となく嵌まった「思うツボ」というヤツだ。この歴史的2人を今々考えて置かなくてはならないのは気が重い。私事でで申し訳ないが、ここんところ関節がガタ来るというリアリズムの下にあって苦慮している。情けない思いの延長で、こんな風なところに行きついた。仮に演奏に人の動作を司どる関節があるとしたらどうなるのか。パーカーは誰も踏み込まなかった次元で関節のフル活用を試み、オーネットは自在に関節を外し・戻ししたら何が生まれて来るかを問うていたのだろうぐらいのことだ。これは何度も堂々巡りしてきた凡庸な帰結ではある。では2人の巨人の影響下でドルフィーは何を発していこうとしたのか。誰しもが思うように、前世代の演奏を未来化することである。革新を試みる演奏家はこのパターンから逃れられない。ドルフィーの突出した成功は、前世代つまり集積された伝統への敬意を、演奏アイディアの核心に据えて手放さなかったことにあると思われる。彼の演奏には斬新さの中に何処となくトラディショナルな音楽への懐かしさがあるように感ずる。これは素人の感想であるが納得している。長々と眠たい話をしてしまったが、目をこすって付け加えておきたい。筆者はドルフィーの岩盤支持層に属してはいないので何でもかんでも礼賛してはいないが、この選定盤「 Five Spot」には短命にして世を去ったtpブッカー・リトルが参加していて、彼の最良の演奏が捉えられている。かつてF・トリュフォー監督は若きジェームス・ディーンの死に寄せて「彼は撮影が終わる前に楽屋を出て行ってしまった」というような一言を添えていたが、リトルに重なる。本盤は名盤であるとともに貴重盤としての価値も備わっている。

(JAZZ放談員)

master’s comment notice

思い出話を2題。このアルバムでベースを弾いているR・ディビスのコンサートを主催したことがある。この日のことを是非聴きたいと思っていた。「それより、今日のライブはどうだった」と窘められてしまった。その日のライブはローランド・ハナ、フレディ・ウエイツのトリオだった。松風紘一さんにドルフィーの音使いに特化したクリニックをやってもらったことがある。突飛な音使いはなくて跳躍させるとドルフィーの音使いのようになると実際吹いて見せてくれた。二人とも昨年亡くなった。

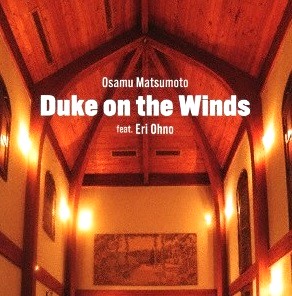

新譜紹介 松本治feat.大野えり『Duke On The Winds』

まず告白しておく。エリントンの楽曲を収めた作品は数多くあるが、ここに紹介するアルバムのような演奏集は身に覚え、いや耳に覚えがない。しかし絶え間なくエリントン感に溢れたものとなっているので、個人的な聴き歴に照らし、これまでにないアプローチが意図されたと推察しなくてはいけない。編成は管楽器(Wind)6名とVocal(大野えり)&Bass(米木康志)で、それを指揮しているのが松本治氏だ。ご存知のとおり大野えりは、その歌唱表現力において群を抜いたシンガーである。だが、その事を軸にしてこのアルバムを聴くと、聴き誤るように思う。ここにはVocalを如何に際立たせるかとういう既定の方法論が持ち込まれていないため、この6管はVocalを盛り立てることを目的としたアンサンブルに終始することにはなっていない。それどころか、6管の調和の中で夫々の管奏者が真摯に挑発していくバリエーションが凄まじく、それだけでも聴き応え十分だ。そこに参入する 大野えりは、自己主張を抑制し、管セクションとの融合を徹底的に追求している。そのことが逆に彼女の存在感を高めているという理解も成り立つだろう。このアルバムを数度聴き終えて、少し呆気にとられてしまっているのを感じたので、ためらうことなく1930年代のエリントンを聴き直してみることにした。古きエリントンの神のみえざる手は2000年代の今日にあっても、音楽の可能性に対する影響力を行使し続けているという感慨が湧いて来た。この作品『Duke On The Winds』は高度に設計されていると同時に斬新さが満載されており、エリントン音楽から引き出された今日的到達点を端的に示すものであるということを結論としよう。驚きの本歌取りアルバムが誕生したものだ。

(JAZZ放談員)

master’s comment notice

盟友米木から送られてきたアルバムである。松本のアレンジが素晴らしいと米木には伝えた。エリントンの音楽が初期のもであっても印象派の響きまで内包する音楽であったと再認識させられるつくりになっている。牛さんの評論がアルバムくらい素晴らしい。

2023.11.16~ 初冬の大催しat 常設会場

11.16松島4 11.17松島・鈴木5 11.19本山Special5

松島啓之(tp)鈴木央紹(ts)本山禎朗(p)三嶋大輝(b)竹村一哲(ds)

「LIVEどうだった?」に対し「聴けば分かる」という受け答えは横着だが、「何食べたい?」「任せるわ」というのとは違っている。前者がその模様を言葉対置出来ずに口惜しさを滲ませているのに対し、後者は相手任せの受け流しだからだ。実のところ、この大催しから「聴けば分かる」と言ってしまいたい心境にある。まだその場にいる気分から抜け出せていないのだ。数日経ているのに客観視できずに苦慮している。いかんいかん、熱いうちに何か言っておくことは、冷める前に食うのと同じように基本的な向き合い方だ。苦肉の策を考えねばならない。そこで本節はLIVEに足を運んだという「事実」が、聴くにつれ音の「真実」に近づいているかも知れないという感触を手懸かりにしよう。この大催しは入魂の長丁場企画だったが、残念ながら初日のワン・ホーンカルテットの一日とそれに続くリーダー交代の2管クインテットの二日間に限ったものになった。プラス1本予定していたが、天気予報が的中して口惜しくも「地上の愛」に見放され、身動きが取れなくなってしまった。余談はさて置き、筆者はいま初日の松島4の1曲目にいる気分だが、松島は1発で仕留めにかかってきた。何ともこのブリリアントさは彼の独占市場である。ハード・バップを消化した演奏家にしか表現出来ない迸る熱気がそこにある。それは突き刺さってくるというより、この身を包んでくれると言ったほうが相応しい。清濁が相半ばする日常が一気に吹っ飛んでしまうな。最後の最後まで「聴けば分かる」としか言いようがない。息つく間もなく筆者はいまクインテットの二日間を目の前にしている。黄金のフロント2管だ。ここでは鈴木に焦点を合わせてみよう。今年は3度目になるが、長らく解けずいたものを感じていた。それは専らこちら側の問題である。彼から伝わって来る胸打つものの正体をあと一歩見つけられずにいたのだ。そのことを説明するために、短かく余計なひと回りをすることをお許し願いたい。私たちは縦書き・横書き問わず殆んど抵抗なしに読み書きする特異な言語文化圏に属している。このことに関連するのだが、音楽は左から右へと譜面に沿って流れつつ、数オクターブ内をあちこち行き来するが基本的には横の流れだと考えている。これは演奏についても同様と思ってきた。前回(9月)に鈴木の演奏を聴いていて、彼は処どころ縦書きのフレーズを持ち込んでいるのではないかという思いが募り始めてきた。これは日本語文化圏から特異的に獲得された鈴木の資質によるものとの思いに辿り着き、今回もその思いに傾いた。筆者は一人よがり気味ではあるが、飽くまで個人的な視点での了解事項になっている。これを再確認する意味でも初冬の大催しは筆者の大催しでもあった。鈴木はLIVEリスナーの重要な含み資産と思っている。その恩恵はこれからも公平に分配されるに違いない。リズム・セクションの3人については割愛するが、勢い「聴けば分かる」の一言にまとめさせて頂こう。演奏曲は、初日「Bop Dream」、「Miles Ahead」,「Festa Mojo」、「Skylark」、「Just Because」、「Dewey‘s Square],「In your Own Sweet Wav」、「Here That Rainy Day」、「In A Sentimental Mood」、「Chaims」、「Stera By Starlight」。二日目「No Room Square」、「Silver’s Serenade」、「Farm Rose」、「Moon Train」、「Lady Luck」、「In A Sentimental Mood」、「Woodin’ You」,「Here That Rainy Day」、「In A Sentimental Mood」、「Chimes」、「Stera By Starlight」,「You Are My Delight」。そして三日目「Amsterdam After Dark」、「On A Clear Day」,「Just Enough」、「Inception」,「Mushroom Boy 」、「Dedicate To O」,「It Could Happen To You」。知る曲知らぬ曲、いっぱい聴かせて頂いた。今の気分は常設会場と同様、ギッシギシのsoldーoutだ。

(M・Flanagan)

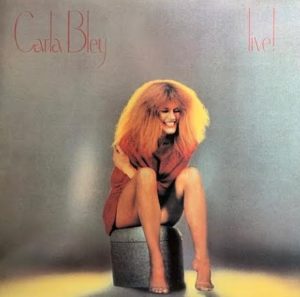

Carla Bley 『Live!』

名盤・迷盤・想い出盤

異能の音楽家カーラ・ブレイが他界した。彼女の名を知ったのは50年余り前になる。その頃はROCKのクリームをよく聴いていたので、グループ解散後もメンバーの動向を適度に追っていた。たまたまベースのジャック・ブルースが入っているオムニバスのレコードを見つけ、そのノートを見ていると、キーボードにカーラがクレジットされていた。謂わばROCKの列にヨコ入りしたら彼女の名を見つけてしまったのである。その後、JAZZ聴きに転じて行くことになるのだが、再びカーラ名を目にしたのは「Liberation-Music-Orchestra」だったように記憶している。このバンドを率いているのはチャーリー・ヘイデンだが統制しているのはカーラだ。その後、同バンドは何作かアルバム・リリースしているが、何れもカーラ色に彩られている。この他にも彼女は多様な編成で音源を残しているが、比較的規模の大きい編成のものに魅力を感ずる。そこにはジャズ、ロック、フュージョン、民族音楽など種々の要素を共存させながら、強靭さと緻密さを織り込みつつ、彼女にしかない音楽観を作品に投影させているように見える。カーラの作品は実験的なものも多いが、それは意欲の純粋な表れであって、聴き手が着いて行かなくなるような実験主義を退けている。カーラが手がけるサウンドから管の歌わせ方に絶妙さを感じるのだが、同時にそれは後ろの引き出し方の上手さに釣り合っているのだろう。荒々しさもあれば大らかさもある。時にその幻想性に吞み込まれ、また時には寂寥感に泣かされる。とにかく多彩なのだ。彼女の「ローンズ」や「アイダ・ルピノ」といったEvergreenな楽曲 はこれからも愛聴・愛演されていくだろう。それらの作品が偶然出来たとは思えない。音楽家カーラ・ブレイとは本人自身をアレンジの対象とし続けた生涯を歩んだのではないかという想定が間違いでないとすれば、それらの名曲が生まれたことは、時代ごとに自身と向き合った必然的な成果ではないのか。そう踏めば僅かながら彼女の人物像の一端に触れられた気がしてくる。今回は稀有きわまりない才能がこの世を去りてなお生き続けることを祈り、アレンジ人生中期の傑作『Live!』に行きついてしまった(合掌)。

(ジャズ放談員)

master’s comment notice

田中朋子がレコーディングする際カラー・ブレイの曲をやりたいと言うことで全アルバムを貸したことがある。アルバには入らなかったが札幌でローンズがスタンダードになっている遠因がここにある。

40年以上前になるがカーラ・ブレイオーケストラを一度だけ聞いたことがある。ステーブ・スワロウ、マイクマントラーを擁していた。色彩感あふれるサウンドを今でも覚えている。蛇足であるが僕が主催していたジヤズ幼稚園のオープニングテーマがアイダルピノであった。力量不足でフランス現代音楽のようなハーモニーになっていた。

『Hampton Hawes Trio』

名盤・迷盤・想い出盤

名盤・迷盤・想い出盤

これはホーズの代表作と言われている。これを初めて聴いた時、普及品のスピーカーにも拘わらず出てくる音がクリアーだと感じたのを覚えている。ホーズの演奏を格別なものに引き立てるといっていい。”compemporary”というレーベルの音質にはその思いが付きまとう。よく知られているようにホーズは軍人として1950年代の前半に数年我が国に駐留し、いくつかの演奏活動を通じて日本のミュージシャン引いてはジャズ・シーンに多大な影響を与えたとされている。このアルバムは帰米後の1955年に録音されたものだが、これを聴けばその影響力の核心に触れることができる。そのスピーディーなスウィング感は抜群の切れ味であり、また「Hanp’s Blues」にみられるブルース・センスは彼独自のものであり、他の曲を含め、何度聴いても飽きがこない。また、ポツンと一軒家のように選曲されている短めのバラード「So in love」はこの若き演奏家の懐の深さを示すものであり、一聴弾き流しているよでありながら、とても片手間で聴くような不埒を許さない。今回、本盤を選定するに当たって立て続けに5,6回聴き続けてみたが、自信をもって推薦したい。ハード・バップ期のホーズの演奏はどれも秀逸であるが、60年以降は輝きを失ってしまったように思う。唯一救われたのは、70年代半ばに制作されたC・ヘイデンとのデュオ・アルバム「As Long As There’s Music」であり、晩年のホーズがやり残したことをこの1枚に凝縮させたのだと思われる。両方とも聴いてみて頂きたい。

ホーズのことを気に留めると、かつて清水くるみさんがLBで演奏したとき、彼女のジャズ研時代に「半分布団干~す」という駄洒落が考案されたとの話を披露していたのを思い出す。他愛のないことを付け加えるが、筆者は今回の選定盤『Hampton Hawes Trio』については時折取り出しては聴いているのだが、長らくスマホのロック画面をこのアルバム・ジャケットにしているので、こちらは日々対面している。

(JAZZ放談員)

Wayne Shorter『Super Nova』

名盤・迷盤・想い出盤

このアルバムを聴くのは久し振りぶりだった。年を取ると5年や6年は”久し振り”とは言わない。二桁に突入してしまうのだ。気が付くと疎遠気味になっていたこのアルバムを何故取り出して来たかというと、古い話になるが、ジャズに熱心でなかったある人物がこの『Super Nova』を凄いと言って、夢中になって聴いていたのを思い出したことによる。これは殆んど怪奇なことなので覚えている。この企画に乗っかったお蔭で、ジャケットの引っ張り引っ込めの動作が以前より増えた。すると内容とは直接関係のない「あの日あの時」的な事柄どもがちゃっかり息を吹き返すことがある。”ある人物”の件もそれに該当する。それはともあれ、今このアルバムについて何か申し上げねばならず、早速苦境に追い込まれている。ショーターについては、60年代のマイルス・クインテットやそれと並行してリリースしていたリーダー盤を聴く機会は結構あり、またライブでもこの人の名曲が演奏されことが少なくないので、その意味で”久し振り”さは全くない。では苦境に追い込まれるのは何故なのか。よく彼は「黒魔術的」と評されるが、筆者は「黒魔術」なるものを知らないし、ショーターの神秘性を高めるための修飾ぐらいにしか思っていない。敢えて言えば、他の誰も持ち合わせていない作風を生み出す主(ぬし)らしいことは間違いないという感じだ。”他の誰も持ち合わせていない”とは独創的ということだが、筆者はその独創性の出どころに恣意的に思い巡らそうとしている。この『Super Nova』が録音されたのは1969年である。世界中で既成の価値観を問い直すムーブメントが起こる混沌とした時代と言われている。その混沌とした時代の共通語として例えば”ラジカル”という言葉があったように思うが、それの象徴的一語もやがて流行語化の道を辿ると、その生命力が失われてしまう以外に行先はなくなってしまうように思う。いまその混沌の時代とショーターの関係に遮二無二焦点を合わせようとしているのだが、その時代はショーターが影響されたとされるコルトレーンの没後2年ぐらいのことである。漠たる思いだが、彼はコルトレーン的なるものを更に先鋭化しようとは思わなかったに違いないのだが、このことはコルトレーンに見切りをつけたということを意味するものではない。様々なジャズに接していると、自身の表現力に磨きをかけ続け、そして人々に感動を送り続ける才人に出会うことができる。その中には時代を動かすことのできる能力を併せ持った才人がいる。ショーターはその一人であろう。彼の感性は古着(伝統)を着こなしながら、同時にそれをニュー・モード(変革)に連結させる離れ業をやってのけている。どうやら筆者が言いたいのは、普通であれば人が時代に多くを制約されてしまうところ、ショーターの場合は彼自身の手によって時代を補正したのではないかということらしい。いま普段使わない脳を煽ったせいで、我がアダムス・アップル周辺がカラカラに乾いてきた。これ以上なす術がないので、『Super Nova』について何んか言っておこう。この作品はブラジル色が立ち込めているが、1曲目の標題曲はショーターの激情的演奏に加え、ドラムスとギターが緊急事態の発生を告知するようで、聴く者を一種の焦りに包み込む演奏となっている。『Super Nova』にハマル者はこの曲で必殺状態にされるのだと思う。また、3曲目にジョビンの名曲「DINDI」が配されているが、歌のMaria Bookerが最後には泣き出してしまう異様な瞬間がある。後にショーターとこの人は結ばれるという話だ。これは公然と泣き落としに成功したハチの一刺しと言うべき名演中の迷演である。今回ショーターのことを考えていて筆者の盤面がスリ減ってきそうになっている。暫くはショーターからスーパー野放しになっていたいものだ。

(JAZZ放談員)

Master’s comment notice

このアルバムは聴く人の感性を試す。1曲めのショーターのたたみかけるようなソプラノと奔放なバックの動きをこの人たち何してるのだろうと指をくわえて聴いていた。新しい・・・でもそれを的確に言い当てる事が出来ない知的脆弱さを感じていた。だがここに出てくる”ある人物”の様にすんなり受け付けられる人もいる。聴く側にある種の分断を産むアルバムである。

『The New Miles Davis Quintet』

名盤・迷盤・想い出盤

このアルバム『The New Miles Davis Quintet』と聞いてすぐにピンと来ないかも知れない。通称「小川のマイルス」と言われているようだ。近づいてみると、ジャケットは全面ブルー(グリーンもある)を基調に木々と鬱蒼とした茂みに挟まれて静かに川が流れていて、中央に白ヌキで大きくMILESと描かれているシンプルなものだ。ああ、あれか”ということになっただろうか。名盤を冠するなら、他にいいのが有るだろうという声が聞こえてくる。だが、「カインド・オブ・ブルー」のような隙の見当たらない金字塔は語り尽くされている。従って、迂闊なことを言おうものなら、突っ込まれる。それが理由で避けた訳ではない。このアルバムが世間的にどのような評価となっているか分からないが、1955年録音のこの作品は、何かの始まりを予感させる雰囲気が漂っていて、興味深さでは上位に来て然るべきという思いがある。これは、マラソン・セッションにとして実を結ぶことになるQuintetの記念すべき第一作であり、後の成果に結実する原型がここにある。因みにメンバーにはコルトレーンが参加していて注目されるが、何やらマイルス邸に居候させてもらっている身のようで、遠慮したのか特に際立つものはないように思う。この段階では後に自己を確立し、行くところまで行ってしまう彼を覗い知ることは出来ない。ところでいつ頃からマイルスが「帝王」と言われるようになったか知らないが、このアルバムを聴いていると、「帝王」とまで言わなくとも自身の演るべきことの狙いは明確になっていて、ハード・バップ期の熱弁を振るうような賑わいに満ちたサウンドとは明らかに一線を画している。彼は掘り下げるという行為に労を割くことは、音楽家の基礎的ミッションと生涯考えていたに違いないのだが、その野心的な気性とは対照的に練り込まれた品格溢れる作品を積み重ねていく。このアルバムはマイルスが50年代の自画像に確信をもって絵筆を入れようとする記念碑的な一作といえるだろう。どれも粒揃いの演奏が繰り広げられているが、中でも「There Is No Greater Love」はマイルスならではの稀有な解釈と言える。謙虚な気持ちで向き合える味わい深いアルバムとして選定させていただいた。

(JAZZ放談員)

Master’s comment notice

この時期のマイルスは徹頭徹尾「歌」に拘っている。どう頑張ってもガレスピーの技術に追い付かなかったマイルスが技術と生産力の均衡点を見つけた時期でもある。マラソンセッションはどのアルバムも素晴らしいがこのアルバムを持ってくるあたり牛さんの包丁さばきの見せどころである。旬であれば秋刀魚でもマグロと同等の旨さを引き出すようにさばいて見せましょう・・・と言う事である

Art Blakey & J・M『Saint Germain』

名盤・迷盤・想い出盤

この『Saint Germain』は、ジャズ・メッセンジャーズの中でで初めて入手したと記憶している。周知のとおりこのコンボはメンバーの変遷を繰り返しながら息の長い活動を継続し、多くの名作を残している。アート・ブレイキーはドラマーとしての名声ばかりではなく、新たな才能の発掘によって演奏鮮度を堅持しながら時代を乗り越えてきたと腰の据わった大物だ。とりわけ1950年代の中後期は白熱そのものである。よく言われるように、ブレイキーはメンバーを纏める面でのリーダーとして存在し、音楽コンセプトは他のメンバーに託している。本作ではその役割をベニー・ゴルソンに充てている。このコンボの前にはホレス・シルバーが、後にはウエイン・ショーターがそれを担っていたのだが、明らかに白熱の質が異なっているのが分かる。それぞれの代ごとに引きも切らぬ名演が残されているにも関わらず、何故このアルバムを選定したのか。その理由は「モーニン」が入っていだけでこのアルバムを手に入れ、何度も聴いた過去の思い出にせかされたからだ。恥ずかしいことに、その時点では「モーニン」を朝の「モーニング」のことだと思っていた。娘ならぬ”モーニング息子”だったのである。それはさて置き、このアルバムには100発100中の勢いで飛躍を遂げているリー・モーガンが入っている。彼はブレイキー親分の煽りに一歩も引かず渡り合っていて、その天才ぶりを如何なく発揮している。ここで彼に焦点を合わせると長話になりそうだ。いずれモーガンのアルバムを採り上げることもありそうなので、今回は彼について控えることにする。実は筆者がこのアルバムの最大の聴きどころにしていたのがピアノのボビー・ティモンズである。この人の醸し出すファンキーなノリは呆れんばかりだ。唯でさえ熱いこのコンボが、ティモンズによって更にそのメーターを上げているのだ。筆者はこのアルバムを回すと、早くティモンズのソロが来てほしいという気分になる。こういう聴き方は変則的に思われるかも知れないが、私たちは聴きどころを探しながら聴くという欲求から離れることは出来ない。。ボビー・ティモンズというピアニストは、革新的な功績を残すようなことはなかったにせよ、自分を出し切るということにおいて、賞賛されるべき演奏家だと思う。数ある「モーニン」の中でこのアルバムのパフォーマンスがベストだ思う。また、収録されている他の曲も引けを取らない出来栄えである。加えてバッチリ捉えられている会場の雰囲気も申し分なく、ライブ盤としての値打ちも大ホールものに競り負けない一級品である。ブレイキー御大にあまり触れずじまいになってしまったので、その代わり数年前の話しにズーム・インしてみよう。LBライブに訪れていた原大力に、ドラム上達志願者が「どんなトレーニングをしたら良いでしょうか?」、原曰く「アート・ブレイキーを聴き込めよ」。原はジャズのそしてジャズ・ドラムのエッセンスについて、自身の体験をもとに一言添えたのだろう。

(JAZZ放談員)

Master’s comment notice

僕はA.ブレイキーのライブを聴いたのは一度だけであるがブレイキーがいなかったら日本でこんなにjazzが隆盛することは無かったのではと思っている。このアルバムの時代は「蕎麦屋の出前も口ずさむモーニン」というキャッチコピーをよく聞いた。ブレイキーのバンドは若手の登竜門でもありいつの時代も溌溂としているがこの時期は黄金期である。パリで受けに受けているのが伝わってくる。ティモンズが素晴らしくて失神者が出たというエピソードを聴いたことが有る。groovyを引き継ぎ「モーニン」のリクエストを受けた時初めてもっていないことに気が付いた。レコード店に買いに行った時店長から「盤痛めたのですか・・・」と聞かれ「すり減ったので2枚目・・・」とか言ってカッコつけたことを思い出す。

Thelonious Monk『Plays Duke Ellington』

名盤・迷盤・想い出盤

それはジャズを聴き始めた頃のことだ。”モンクの最高傑作”の呼び名に釣られて購入したのは「Brilliant Corners」だった。最初にタイトル曲が来ている。これは無理だと思った記憶がある。何だか大量の片栗粉を混ぜ込んだ色の濃い料理を出されて、「えっ、これ、最高級なの!」と面食らったような感じだったと思う。それから暫くモンクの空白期間が続くことになって行った。そのブランクの間、他の色々なものを聴いていたのだが幸いしてか、多少は懐が深くなったのだろうか、次第にモンクに対する抵抗感が薄れ、面白味を以て向き合うことができるようになったのである。従って、今でもモンク初聴きで夢中になれる人には一目も二目も置くのだ。ここまでは筆者の体験的モンクのあらましである。さて、モンクが作曲したのは五十数曲らしいのだが、それが本当だとすると、名曲創作率が異常に高いように思う。そしてその個性ゆえ曲名を思い出せなくてもモンクの曲だと察しがつく。これは至って稀なことである。そんなモンクの曲は異例の頻度でライブでも演奏されている。それはコール・ポーターやジェローム・カーンなどの巨匠を凌ぐものがある。そうした巨匠たちの楽曲が演奏されるのとモンクのそれとは、異なる印象があると感じている。ある演奏家においてモンクの曲を演るとモンク風に聴こえ、他の作者の曲を演るとモンク色が一掃される場合があり、何故そう言うことが起こるのかと考え込むことがある。曲の個性を引き出しているから当然とも言えるし、曲に屈しているとも言えるからだ。また、それとは別に一群の演奏家においてはモンクの曲であるか否かに関わらず、一貫して自己表現として咀嚼されていることが確かめられる場合もある。筆者がモンクを聴いていて思うのは、彼は管楽器奏者の息継ぎを鍵盤に乗り移らせるかのように、彼自身の呼吸を音に変換しているように聴こえることだ。そこに異様な時間感覚の下地がありそうだ。呼吸というのは意識しなくても自然に繰り返されるとはいえ、絶えず詰まったり荒くなったり安定したり不規則の連鎖となるのが普通だ。そういう不規則な身体世界を音楽という精神世界に反映させたのが”モンクス・ミュージック”の核心なのではないか。幻聴と言われると元も子もないが、彼の音から人の気配が感じられるのだ。モンクのことを考えると袋小路への切符を持たされてしまう。だから困り果てる前に、ちゃっかり人の手を借りることにする。ジャズに限らず音楽に深い造詣のある村上春樹氏は、作家になる条件は自分のボイスが見つけられるかどうかに懸かっていて、それが見つけられれば後は何とでもなるというような主旨のことを確か述べていた。このことは今回のアルバム「Plays Duke Ellington」を選定したことと無関係ではない。何故ならこのアルバムは文字通りエリントン楽曲集であるが、余すことなくモンクス・ボイスの演奏集になっているからだ。なお、自曲を含まないモンクのアルバムはこれだけらしいので、貴重盤としての価値を備えている1枚だ。”ふぅ~う”という呼吸音に包まれつつFine。

(JAZZ放談員)

master’s comment notice

僕も同じような「Brilliant Corners」体験が有る。限られた小遣いでレコードを買うとなると厳選せざるを得ない。かと言って知識はない。有名な批評家先生のアドバイスに従わざるを得ない。どの批評家もモンクと言えば最初に「Brilliant Corners」を挙げる。まだjazz聴き始めの頃にこれを聴いた。秋刀魚の塩焼きしか食べたことがない人間がくさやを食べた時の印象に近い。暫く封印火山にした。初心者にモンクを勧めるとしたら僕も「Plays Duke Ellington」を選択する。モンクは自分の文体でエリントンという主題を表現している。牛さんが村上春樹の言葉を紹介している。村上春樹の発言は「文体」を探す道のりであったと思う。村上春樹は処女作「風の歌を聴け」を英語で書きそれを日本語に訳して作品にしている。翻訳小説特有の乾いた感触が有るのはそのためである。そうして徐々に文体を獲得していった。モンクもミントンズハウスでC・クリスチャンとセッションしている時期は音数の多くないバド・パウエルのようである。その後音数を減らしリズムを顕著にし固有の文体を獲得していった。

Max Roach&Clifford Brown『IN CONCERT』

名盤・迷盤・想い出盤

前2回の2枚はレイジーにおいて見つけ損ねたというコメントが加えられていた。本コーナーは多少の連携プレーも必要であろうという良心を働らかせ、容易に引っ張り出せそうな1枚を選定することにした。そこで白羽の矢を立てたのがMax Roach&Clifford Brown『IN CONCERT』である。これが即座に見つからなかったら、定番フレーズのチャーリー閉店ものだ。話が空転しそうなので本論に向かおう。よくあるJAZZ名盤100選などというランキングものに、ブラウニーが漏れることはないだろう。今回は「Study In Brown」や例のヘレン・メリルも考えたが、本作を割って入らせることにした。ブラウニーは若くして他界したので残された音源は多くはないが、どれも名演揃いと言えるので悩ましいが、本作を選択したのは筆者にとって忘れられない1枚という一点による。それは最初に購入した5枚の中に入っているからだ。とかくJAZZは難しいと言われ、筆者も漏れることなくその一人であった。そういう先入観を解きほぐしてくれたのがこの作品だった。「JAZZってこんな感じなんだ」と印象づけられ、この時を起点に細々ではあるが長く聴き続ける心支度が出来上がったのだと思う。ここに収められている「JOR-DU」、「I Can’t Get Started」、「Tenderly」その他の曲は本作によって知った。A面とB面とではサックス、ピアノ、ベースはメンバーが異なっているが、それに構う必要なくブラウニー1発で聴くことができる。天は二物を与えずというが、ブラウニーはそれに背いたことと引き換えに不慮の事故に遭ったと言うと無理があるのだが、そうも思いたくもなることには無理はないだろう。ブラウニーの演奏は想像力に溢れ、端正でしかもエネルギッシュだ。なおかつ本作はライブ盤なので臨場感もたっぷりだ。稀にブラウニーを好まない人がいるらしいのだが、おそらく彼の演奏に邪気がやや不足していると感じている人たちである。筆者はこれを支持しようとは思っていない。ブラウニーと薬物の関係は全く知らないが、この演奏が録音されたのは1954年であるから、時代が毒づいていたのであって、ブラウニーはそうした時代の空気をよそに超然と演奏していただけではないのか。音楽においては古い日付の演奏が後の時代のものより鮮度を保ち続けているものがある。この演奏もそれに含まれる。実感を以て言うならば、本作はJAZZの入門盤として最適であるとともに、いま聴いても輝きを失うことのない生涯盤でもある。このアルバム・タイトル「In Concert」は、本当は「Max Roach All Stars With Clifford Brown」だ。だが、筆者はブラウニーのアルバムとして聴いている。多分これからもそうなるだろう。多くのJAZZファンの心の中は果てることなく”I Remember Clifford”なのだと確信している。

(JAZZ放談員)

master’s comment notice

好きなミュージシャンは・・と聞かれたならマイルス・デイヴィスと答えるが質問が好きなトランぺッターは・・・・であったならクリフォード・ブラウンと答えるだろう。暖かく太い音色・・・マイルスの対極にある。牛さんは邪気がないと表現しているが僕は疾走するクリフオード・ブラウンのtpを聴いていると完璧なフォームで走るぽっちゃりした穢れを知らぬ女子陸上部員の中距離の走りを想い出すのである。

タモリのギャクを紹介しておく。アメリカ人から「Do you remember Pearl Harbor」と聞かれたので

「I remember Crifford」と答えたという

Jack Dejhonette『Special Edition』

名盤・迷盤・想い出盤

前回の投稿「Tales Of Another」に対するMaster’s Comment Noticeに、偶然かつ幸運なことにジャック・ディジョネットの ピアノ演奏を目の当たりにすることができたという話があった。今回はその美話にCallされたつもりでResponseしたい。ディジョネットには「Piano Album」というキーボードに専念した立派なアルバム(b:E・ゴメス、ds:F・ウェイツ)があるほどの腕の持ち主であるが、それはややレア感があるので、ここではこれまでに受けたインパクトを優先し『Special Edition』を選択することにした。この10年ぐらいの間だろう、わが国では野放図に「異次元」という言葉が飛び交っている。そこにには一方的に期待感が押し込められているようである。しかし「異次元」とは、低次元を含む概念な筈である。少し理屈っぽいことを言ってしまったが、これは今回紹介する『Special Edition』が間違いなく「高次元」のアルバムだと確信していることへの弾み付けとして言っておきたかったのだ。この録音は1979年となっている。ディジョネットは’60年代に頭角をを現したドラマーであるが、筆者がこの人のリーダー・アルバムを手にしたのはこの作品が初めてであった。この頃の時代はオーソドックスなものから、オール電化もの、フリー系その他が等しく混在し、JAZZのストライク・ゾーンがかなり広くなっていたように思う。一面では多様なものが活性化していたのであり、他面では方向性がよく見えない様相を呈していたと言えるのかも知れない。この認識に大きな誤りが無いとすれば、今回選択した作品は当時の彷徨えるジャズ・シーンのど真ん中に投げこまれた、正に『Special Edition』だったと思う。この時の鮮烈な印象は月並みだが新たな”JAZZ来るべきもの”だったように思う。アルバムの中を簡単にうろついてみよう。E・ドルフィーに捧げた「One For Eric」から始まる。アップ・ダウンの構成が見事に決まっている。2曲目は「Zoot Suite」(ズート組曲)という曲だ。筆者の浅い知識では、ズート・シムズとの関係を連想するしかなかったが、何か釈然としないものが払拭されずにいた。そこで不勉強な態度を改め、辞書を引いてみた。すると「Zoot Suit」というのがあったではないか。その辞書によれば、1940~1950年代に流行したダブダブのスーツと解説されていた。ファッション通ではない筆者は呟いた。「おぅ、スーツ(Suit)と組曲(Suite)を絡めているではないか」。長らく立ち込めていた不可解な雲を突き破って突然晴れ間が差してきた瞬間だった。曲想はダブダブをイメージさせながらも演奏は全くダブダブになっていない。ここでの構成も文句なしに見事だ。このB面には「Central Park West」、「India」が採り上げられており、コルトレーンへの敬意が込められている。これはZootと違って想像するに容易だ。端的に言って、このアルバムにはJAZZ演奏の「動と静」がギッシリ詰まっている。未だ聴いていない人は我が耳で確認してみて頂きたい。筆者はこのアルバム以降、ディジョネットの新譜は欠かさず揃えることにした。どれも聴き応えのあるものばかりだ。1980年代の出会い頭にぶつかった相手が『Special Edition』だったのは実に貴重なことだったのであり、今日の耳に繋がっている。

余談になるが、まだ東京で活動されていた小山彰太さんが札幌に客演した随分前のことだ。ディジョネットについて訊いてみたことがある。彰太さんは確かこう言った。「あの人はルーズなプレイもゴキゲンだし、何よりここぞという時は1発で仕止めるんだよナ」。数年前にUターンされてからの翔太さんにその時の話をしてみたところ、そんな昔のこと覚えていなかった。彰太さんがカサブランカのハンフリー・ボガートになった瞬間だった。今一度、幹線道路に戻ろう。J・ディジョネットはこのアルバムでチョコッと例のキーボードを演奏している。この『Special Edition』を聴いているとディジョネットはプレイヤーとしてのみならず、音楽クリエイターとしての「異次元」の域にあると印象づけられる。勿論、百パー肯定的な意味合いにおいてである。これは歴史的なアルバムとして位置づけられるべき1枚である。

(JAZZ放談員)

maser’s comment notice

何か牛さんと交換日記をしているようで楽しい。このアルバムに参加している二人のサックスプレイャーについて触れておかなければならない。tsデビット・マレイ,asアサー・プライス。この時代次世代を担うプレィヤーとして嘱望されていた。二人とも伝統に根ざしつつフリーまで駆け抜けたプレイャーで有った。デジョネットの目の付け所が素晴らしい。

私事だがこのアルバムも見当たらない。2枚続けてである。有る疑惑が湧く。珠也が来るとレコード棚を物色する。珍しいアルバムが有ると「くれ」という。こちらも最早物欲はない。愛聴盤以外は進呈している。だがこのアルバムは進呈した記憶はない。これを読んでいたら返してほしい。濡れ衣だったら謝るが・・・(笑)

Gary Peacock「Tales Of Another」

名盤・迷盤・想い出盤

このレコードの日本盤タイトルは『ピーコック=キース=ディジョネット”ECM”』というものである。知られてるとおりECMというのはレーベル名称である。リリース当時このレーベルはジャズ的な泥臭さをを却下した透明感のある録音を特徴の一つとし、キース・ジャレットのソロを含む諸作を発表して、話題になっていたドイツ発の振興勢力であった。日本盤が「Tales Of Another」を無許可でこのタイトルにしたのなら反則であり、許可を得ていたのなら販促である。ただ、ゲイリーの意向は問われなかった可能性はあると思う。この辺りは後味が良くないが、内容は全く別である。筆者はキースの三枚組『ソロ・コンサート』を気に入っていて、その延長でこのアルバムを買い求めたと記憶している。キースの天才を疑う者はいないと思うが、’70年代に率いていたアメリカン・カルテットでは、メンバーの自由を優先させていたのか、リーダーとしての統率に無頓着であったのか分からないが、集団をまとめる面での天才は少し怪しいように思う。今回紹介する「Tales Of Another」は、リーダーがゲイリー・ピーコックであるところを注視しておくとよい。しつこく言うと、キース仕切りではないことによって、三者の対等な関係を極限まで引き上げることが可能となったのと思わざるを得ない。かくして尋常ならざる緊張感が、最後まで途切れることのない作品が出現してしまったのだと言えよう。このトリオは後に稀にみる長期活動を行うことになるスタンダーズへと結実して行く。スタンダーズの作品は秀逸なもの揃いであるが、筆者はこの「Tales Of Another」を上位に置く。更にこのアルバムを想い出深くしているのは、新譜をリアル・タイムで聴き始めた時期と重なっていることだ。何せ所持枚数が少なかったので記憶に鮮やかだ。今回取り出してみると、相当聴き込んだとみえてチリチリが結構入っている。チリチリ・バンバンと言っちゃ失礼か。デジタル製品は不老であるが、アナログは我とともに年を取っているのだと思う。さあ纏めよう、このアルバムには収められていなが、”It’s Easy To Remember(思い出すのはた易いことだよ)”というスタンダード曲がある。その曲の歌詞の中でこれに続くのは”But So Hard To Forget”(だけど忘れるのは難しいことさ)となっている。これは、そんなアルバムの1枚である。

(Jazz放談員)

master’s comment notice

前回取り上げてくれた「money jungle」をライブ終了後かけていた。遠目にジヤケットを見たミュージシャンが「monkey jungle」と言った。「このアルバム知らんのかい」とツッコミを入れたくなるが間違いとしてはかなり面白い。密林と言えば猿である・・・・。恥ずかしそうに終電で帰っていった。引き止めなかった。去る者は追わずである。

今回の「Tales Of Another」聴き直そうと捜したがゲーリーの所にもキースの所にもない。groovyからlazyに引っ越しする時何処かに紛れたのだ。こうなると多分一生聴けないことになりそうだ。ここに張りつめている緊張感の源泉はG・ピーッコックがA・アイラーと録音した「spiritual unity」ではなかったのかと思っている。フリーでやった緊張感をインで表現したらこうなるのでは・・・・

何年前の事かは忘れたがK・ジャレットトリオのコンサートの後今は無きビードロというライブハウスに行った。そこにG・ピーコックとJ・デジョネットが来た。二人でキースの奏法について話していた。デジョネットがピアノを弾いてゲーリーに意見を聞いていた。並みのプロよりピアノがうまい。

DUKE ELLINGTON『Money Jungle』

名盤・迷盤・想い出盤

前回はベイシーを採り上げたので、ここはエリントンをスルーしてしまうのは恐れ多い。2回続けてBIG BANDというのも、楽団維持費が大変なのでここは小編成モノにすることにした。何と言ってもエリントンはオーケストラによる音源が圧倒的多数だ。従って、このピアノ・トリオは迷盤ではなく貴重盤と言うのが適切だ。サイドがC・ミンガス(b)とM・ローチ(ds)となっていいるだけで、どう考えても真っ先に骨太サウンドを想像するだろう。ところが、今回の『Money Jungle』を引っ張り出したとき、あろうことか値上げラッシュの密林に幽閉されている昨今の我が身を思ってしまった。切実ではあるがこういう時に、自身の小モノぶりを思い知らされる。さて、1曲目からタイトル曲になっている。金銭欲は人間と切り離せないとして、ここでエリントンは 限度を超えると二束三文の人間になっちまうぞと強く警告しているように聴こえる。最初に言うことを言っちまった後は、只管アルバムとして完成度を高めることに徹している。進むにつれBIG BANDの時とは一味違ったピアニストとしてのエリントンの偉人ぶりが確かめられる。そこに対峙するミンガスは一歩も引かない。このベーシストから感じられる露骨でありながら練られた力強さは他に類例をみないように思う。一方、ここでのローチは思ったより抑制的だ。このアルバムではエリントンがニラミを効かせていたためか、さほど好戦的になっておらず、それが逆にガチャガチャになるのを回避できていて好結果を生んでいるように思う。今回聴いていて二つの曲について、レイジー・ライブとの関連で思い出したことがあった。一つは”アフリカの花”という曲で、演奏家は忘れたがこの曲と思って聴いていたら”Never Let Me Go”だった。よくあることだ。ついでの話をすると、ライブで曲名が紹介されずに演奏に入ってしまった時、しばしば曲を思い出せずに振り回されてしまうことがある。これは非常に歯がゆい状態だ。それを克服するために聴くことに専念できるよう、集中力を絶やしてはならないと強がっている。本当は年齢的な記憶力低下(思い出せない症候群)への言い逃れをしているだけだとしても。さて、思い出したことのもう一つは”Wig Wise”という曲。かれこれ10年も前のことだろう、大口さんと米木さんのデュオでこの曲が演奏されたことがある。その時は「二人だけでこんなにグルーブ‼」と恐れをなしたものである。私たちは体感したことを頼りに、時空を越えてレコードやライブや個人の様々なものがリンクすることを楽しんでいるのだろう。こうして行ったり来りしているが、決して堂々巡りしている訳ではない。なお、この『Money Jungle』には、「Worm Valley」、「Caravan」、「Solitude」なども収められており、退屈へのビザは発給されない。

(JAZZ放談員)

Master’s comment notice

エリントンの前に出ると皆子供に見える・・・と言った評論家がいた。このアルバムを聴くとそう思わないでもない。いい意味での音楽家父長制を感ずる。

Count Basie『Basie In London』

名盤・迷盤・想い出盤

Big Bandものは滅多に聴かない。その理由は嫌いだからではない。アンプのボリュームを一つ二つ上げないとそのダイナミズムが伝わってこないからだ。到底一般住宅の手に負えない。加えてこうした環境問題とBig Bandを生で聴く機会が乏しいのが主たる理由になるだろう。しかし、宝の持ち腐れも勿体ないというもの。今回”Duke”にしようか迷った挙句、”Count”にした。家庭用の標準ボリームを少し上向きにして『Basie In London』に臨んでみた。いきなり来るではないか。カンサス・ジャズを特徴づけるリフ・アンサンブル満載の「Jumpin’ At The Wood Side」だ。この1曲だけでも一枚持っている価値はある。よくベイシーのピアノは最小音数の最大スイングと言われる。これはO・ピーターソンのように音数を駆使して豪快にスイングする演奏家と対照的にみえる。一体どういうことなんだろう。私たちは”ひと手間かける”という言い方をすることがある。”増やす”行為を惜しまなければ、料理がワン・ランク・アップするというような時にだ。ピーターソンはそれを演っているのだと思う。であれば、ベイシーの演奏の説明が付きにくくなる。この際、考え方をひっくり返しみよう。ベイシーにとって”ひと手間かける”とは”増やす”ことではなく”減らす”ことに向き合うことなのではではないかと。ベイシーはそうやって自らのピアノ演奏に余白を生み出し、その余白に他のメンバーを入り込ませて、思う存分彼らの演奏力を引き出せるよう、バンド・リーダーとしての構想力を働かせていたのではないだろうか。このオーケストラのエキサイティングな演奏の原動力はやはりベイシーなのだ。アルバムの話しに戻ろう。ここにはスリルばかりではなく、くつろぎもある。その立役者がミスター・リズムことフレディー・グリーンのギターだ。この刻みの何と心地のよいことか。もう一つ、3曲ほどジョー・ウイリアムスの熱唱が収められている。この人はその後のソウル・ミュージックなどジャンルを越えてボーカル界に影響を与えたのではないかと思わせるが、どうだろうか。最後に恐縮だが私的な話をさせていただく。40年前の1983年5月20日に札幌にやって来たベイシー・オーケストラを観に行くという貴重な機会があった。手元にあるその時のパンフレットに日時が記載してある。高齢のベイシーが、ステージの袖からピアノの位置までミニ・バイクに乗って移動するユーモラスな姿を思い出す。そして遠くからではあったが、皆さんがよく知るベイシーの笑顔をこの目に焼き付けた。その後1年を経ずしてご本人は天に召された。。ベイシー爺さんのあの笑顔は、筆者の重要無形文化財となっている。

(Jazz放談員)

master’s comment notice

牛さんが選んでくれたLPを聴き直している。これは昔Jazz喫茶に行ってマスターの選曲に身を委ねる行為に似ている。あるストーリーを想定して選んでいるはずだからである。ブラスの大波の去った後に残るベイシーのピアノが真珠の様に美しい。ビックバンドの楽しみどころはもう一つある。ブラスの大群に大見え切って張り合うソニー・ペインのドラムスである。さながら歌舞伎の弁慶である。今は休止しているが僕が主催しているJazz幼稚園と言うワークショップが有った。そこに今は室蘭にいるS原というドラムがいた。S原は出したテンポと全く違うテンポで叩き始めるので「カウント蔑視」と呼ばれていた。

Eearl”Fatha”Hines 『Here Comes』

名盤・迷盤・想い出盤

最近はレコードブーム再燃というようなことを聞く。アメリカなどで地道にアナログ・レコードが支持されてきたのとは対照的に、我が国のCD普及が世界的に先頭を切っていたことへの反動であるかも知れない。ところで、かつては中古レコード店が活況を呈していて、名盤のみならず掘り出しモノにおいて、新品販売店より圧倒的な優位を握っていた。この中古品だが、その値段決めについて少し不可解な思いがある。日本盤には元々ジャケットに”帯”なるものが付いていて、同程度の盤質ならば”帯”ありの方が高値なのだ。これはオモチャの鑑定で箱の有る無しで値打ちが大きく変わるのと同様の基準だ。筆者は”帯”が付いていても外してしまうので、当然”帯”なしを買っていた。今回の『Here Comes』はたまたま”帯”付きだ。見開きのアルバムを開くと挟まっていたのだ。しかも、”来日記念特別新譜” という細帯まであるではないか。悪戯して”帯”を付けてみたが、ジャケットの3分の1ぐらい覆ってしまう。再び取りはずした。さて、このレコードについてはサイド・メン買いした。リチード・デイビス(b)とエルビン・ジョーンズ(ds)だ。アール・ハインズについては、Jazzピアノの父と言われているくらいは知ってはいても、ベース、ドラムスの二人に比べて古典という思いがあったので”まっ、いっかぁ”だったように思う。さてどうだ。A面は和みのある演奏で固められている。これは下ごしらえだ。B面の「スタンレー・スティーマー」に突入すると、得も言われぬスイング感に晒されることになる。三者が同一線上に並んでノリまくっているのだ。サイド・メン買いは誤りではなかった。このサイドの二人は「父」”Fatha”ハインズに尊敬の念こそあれ、プレイに遠慮は無かったのだ。今一度例の”帯”を見ると2000円と印字されている。間違いなくそれ以上の値段だったと思う。中古店のプレイにも遠慮は無いのである。

(Jazz放談員)

master’s comment notice

1920年代からルイ・アームストロングと活動しているアール・ハインズがコルトレーンを経験している当時最高のリズムセクションと言われた二人と共演したアルバムという事で購入した記憶が有る。牛さんのコメントにあるようにthe stanley steamer と2曲目のBernie’s tuneの流れが素晴らしい。ジヤズは時代によって表現方法が変化するが根底に流れているものが共通していれば何時でも会話が出来る音楽であると再認識させてくれるアルバムである。

lazyを開店するずいぶん前にR.ディビスのリーダーコンサートを主催する機会が有った。まず聞きたいことは5スポットでのドルフィー、ブッカー・リトルと共演した伝説のライブの事でありこのアルバムの事は聴きそびれてしまった。

HANK MOBLEY『Soul Station』

名盤・迷盤・想い出盤

筆者の所持しているレコードには輸入盤がかなりある。国内盤より安価なものが多かったからだ。わざわざ海を渡ってきたものが国内盤より低価格なのは何故だろうと思った時もあったが、その謎は体験的に解けるものであった。頻度は限られるとはいえ、製品に粗雑なものがあり、特に、ソリのあるものは一周ごとにフニャ~ンという音を聴かされ、針が飛びそうになる酷い代物もある。つまり、製造費がかなり抑えられていると想像できるのだ。因みに筆者の持っているオ-ネットの「Free Jazz」のB面は何とチャールス・ロイドの「Forest Flower」B面がプレスされている。希少ではあっても価値はない。両方ともAtlantic Labelなのだが、ここの職人がろくに検品せず市場に出てしまっただけのことだ。同じ製造ロットのものを購入した人は、筆者と同じ憂き目を見たことだろう。今もって「Free Jazz」の本当のB面を聴いたことがない。

前置きが長くなった。今回採り上げる『Soul Station』も輸入盤だが品質は至って真っ当である。この作品は多分モブレーの代表作に数えられていると思う。若いころはJAZZ喫茶によく通っていたのだが、この人はコーヒーがよく似合った。筆者は毎日コーヒーをいただくが、そうした時モブレーが欲しくなったりする。一聴ピンと来なければ、繰り返し聴くことだ。きっとモブレイから「お代わりはどうだい」と言われるはずだ。私たちは、超名盤と言われている作品を一時的に集中して聴くが、印象が強烈に焼き付いてしまうためか、照れ臭いからか何なのか分からないが、その後は余り聴かなくなる。これを超名盤の法則といっておく。だが、モブレイにはそうしたことは起こらない。それはこの人の作品が超名盤に該当しないからではない。ややくすんだ音色と程よく歌う心とが格別の味わいとなって私たちを掴んで離さないからなのだと思う。この『Soul Station』を聴けば、タイトルどおり”魂の集合する場所”に行き着くことができるというものだ。そしてアルバムの最終曲が好みの”If I Should Lose You”であるのもダメ押しに値打ちを高めている。レイジーに来るあのテナー・マンがこの曲を演った時は暫くシビれが収さまらなかったのを思い出す。モブレイという演奏家は筆者にとって、普段着を着ているように馴染む。けれども、口惜しいことにこの人はA級からはこぼれてしまうのだろう。マズイ、無礼なことを口走ってしまった。お詫びの印に無礼の3段飛び活用で締めることにしよう。カーラもブレイ(Ⅱ)、ポールもブレイ(Ⅴ)、ハンクもブレイ(Ⅰ)・・てか。

(Jazz放談員)

Master’s comment notice

輸入盤の粗雑さには色々な例が有る。中心部に曲名などが書いた円形の紙が貼ってあるがこれが全くの無地であったりする。聴いたうえで自分で書き込んだりするが世界に一枚だけの手作りLPとなる。Groovy時代の事である。アーチー・シェップをかけていた。常連のKがコルトレーンだと言い張る。別の機会にそのLPを持ってきた。ジャケットがコルトレーンでLPはアーチー・シェップ、円形のレーベルにはコルトレーンの表記が有った。ずいぶん凝った間違いである。Kはずっとアーチー・シェップをコルトレーンだと思っておりリスナー人生を屈折したものにした。

ハンク・モブレーについてマイルスが語ったセリフが有る。コルトレーンに「ハンク・モブレーが俺のグループに参加してくれると言ったらお前は明日にでも首だぜ」マイルスは偉大な二流サックスの本質を理解していた。

『Jazz At Massey Hall』

名盤・迷盤・想い出盤

本盤は、C・パーカー、D・ガレスピー、B・パウエル、C・ミンガスそしてM・ローチという歴史に名を刻んだ演奏家による夢のような編成である。このライブ盤には殊更メンバーの体調不良が強調されるという夢のない逸話が付きまとっている。調べると1953年の録音ということだから、この時代に体調万全のミュージシャンなど一体どれ程いたことかと思うと、いささか裏話が表に出すぎなのではないかと考えてしまう。コンディション不良にも関わらず、こんな名演奏が奇跡的に記録されたとういレコード会社が後で仕組んだ販売戦略によるものではないかと勘ぐりたくなる。こういう話には深入りしないほうが良い。予備情報が嵩むにつれそれが頭から離れなくなる症状は、耳をおおいに邪魔してくれる。たまたま筆者私が手に入れたのは輸入盤だったので、誤読に終わるに違いないライナー・ノーツに振り回されなかったのは幸いなことだった。

さて、レコードを買う動機には、噂になっている、このメンバーだから、この曲が入りだからなど色々あると思われるが、筆者の場合はどれも当て嵌まっていたと思う。個人的にお好みの曲が入っているレコードを集めていた時期がある。それは密かな楽しみでもあった。ただその曲ばかり続けて聴くというシングル盤的なことはやらない。飽くまでもアルバムの中の一曲として聴いている。そうは言っても、レコードの場合はAB両面あるので、往々にして片面偏重聴きになりやすいが、これはその傾向を寄せ付けない。本盤は「All The Things You Are」や「A Night In Tunisia」を初めよく知られた曲が収められていることもその一因だろう。好物を後に取っておく人にも先に箸をつける人にも迷いを生じさせのは、ターンテーブルの上には全てご馳走が並べられているからだ。これを聴いていると2管3リズムというクインテット編成はJAZZの醍醐味を凝縮していると感ずる。以後においてもこの編成が数多く採用されていることからも、それを実証しているだろう。勿論これは、他の編成・楽器に異を唱えているのではない。一つこれだけは付け加えて置きたい。このレコードにはガレスピーに合わせて想わず声を出してしまう大変ユニークな曲が収録されている。これに反応しなかったらヤバイよ。自身のジャズ度を測定するためにも本盤をお薦めしたい。

この名盤・・・コーナーが設置されてから、スイング時代まで溯って聴き直し始めるという大変な事態に陥ってしまった。今”I’m Old Fashioned”な者は新たな喜びと悲痛の混乱期に突入している。

(JAZZ放談員)

master’s comment notice

この手の企画は客寄せパンダと揶揄されることもあるが改めてメンバーを眺めてみるとこのうち誰が欠けてもジャズの進歩速度が変わっていたと思わざるをえない。

『Return To Forever』

名盤・迷盤・想い出盤

名盤・迷盤・想い出盤

丁度50年前に聴いたのがこのレコードだ。たまたま同級生から「これ評判になってるらしいから貸すわ」と言われたのが出会いである。それまでロック系しか聴いていなかったので、JAZZというジャンルのレコード盤を聴いたのはこれが初めてのことだった。当時のロック脳にとってこれはピンと来ない代物に思えたのが正直なところだ。その数年後、1970年代の中期ごろから、機会あってJAZZを聴くようになっていった。この頃はフュージョンが勃興し、時代の潮流を形成した時期である。だが筆者はこれに馴染むことができず、ロリンズやコルトレーン、バド・パウエルなどを聴いていた。そうこうしているうちに、学生時代を過ごした街にチックのグループがツアーでやって来ることになったのだ。その時点では既に不朽の名作『Now He Sings Now He Sobs』を聴いていたこともあって、期待してコンサートに行ったのだった。それはストリングスを入れた10数名の編成で、チックはアコースティックとエレピとシンセを向きを変え変え演奏していた。バイオリンの女性のノリが良く記憶に残っているが、豪華な陣容の割りにいま一つという印象だった。1978年のことだ。なぜ覚えているかと言えば、彼女になるかならないか微妙な女性と二人で行ったからだ(失敗)。

さて、話はここからだ。チックについてはモヤモヤ感を払拭出来ないままに数年が過ぎていったが、前掲の『Now He Sings~』の感動は易々と払拭できるものではない。これも

何かの縁である。彼のCircle時代やソロなどを中心に結構集め、知り得ていない空白を少しずつ塗りつぶしていったのである。この時期の最後の最後に手にしたのが所持していなかったJAZZとの出会いを象徴する通称”カモメ”の『Return To Forever』である。名盤・迷盤・想い出盤の第1回を何にするか。躊躇することなく数ある名盤を押しのけて本作を選ばせて頂いたのは上記の経過による。

エレクトリック・サウンドと言っても、Rockを叩きのめす勢いでRock的エッセンスを内在化させたマイルスと異なり、楽園志向と言われようが何と言われようが、疑いなくチックは彼の音楽的意図を新たな地平に乗せたのだと思う。一時代を席巻する音楽の趣向もそれがムーブメントである限りは必ず退潮期が訪れる。但し多くはなくてもそこを逃れて長く生き続けるものがあるのも事実だ。いま『Return To Forever』を聴き直してその思いを強くしている。個人的には後年のチックに印象付けられる成果を見つけられないが、それを差し引いても、本作との出会いという偶然が無ければ人生の色合いが今とは別のものになっていたかも知れない。その意味で『Return To Forever』は撤去されざる私のJAZZ 50年記念塔なのである。

(JAZZ放談員)

master’s comment notice

このアルバムが出た時jazz喫茶ではリクエストが絶えなくリクエスト制限がされていたことが有る。それほど流行っていた。ジヤケットはカモメが飛んでいるものが使われており愛好家の間では「カモメのアルバム」と呼ばれていた。ところがあるミュージシャンが自分の持っているアルバムは「ペリカン」だと言い張った。バッタもののアルバムではあるのかもしれないが本人の勘違いかもしれない。珍しいので見せて欲しいとお願いしたが未だに実現していない。そのミュージシャンの所へ来る宅配便は「カモメ便」なのかもしれない。